Амёбы

АМЁБЫ, группа одноклеточных эукариотных микроорганизмов, относящихся к разным неродственным классам протестов. Часто амебы включают в сборный тип Rhizopoda (корненожки). По данным, основанным на сравнении последовательности нуклеотидов генов рРНК, типичные амебы располагаются на филогенетическом древе эукариот особняком, формируя самостоятельную ветвь - Amoebozoa. Амебы не имеют постоянной формы тела. Их размеры варьируют от 5 мкм до 2-3 мм. Во время движения и питания образуют временные выросты - псевдоподии, которые у разных классов амеб различаются по форме и строению, например: у лобозных амеб они толстые и широкие; у филозных тонкие, длинные, с заострёнными кончиками; у ретикулоподиальных (сборная группа амеб) - сеть длинных ветвящихся и соединённых между собой псевдоподий.

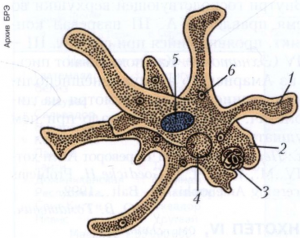

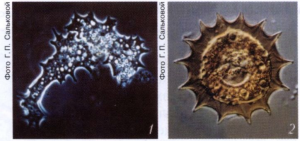

Для амебы характерно чёткое деление цитоплазмы на внутреннюю гранулированную эндоплазму и наружную прозрачную эктоплазму, или гиалоплазму. Под клеточной мембраной располагается «корсет» из нитей белков актина и миозина, в результате сложных перестроек которых выпускаются и втягиваются псевдоподии. Ядро обычно одно, но бывают и многоядерные амебы. Кристы в митохондриях, как правило, трубчатой формы, только у гетеролобозных амеб они пластинчатые, а у некоторых паразитических отсутствуют (рисунок 1). Среди амеб встречаются как «голые» формы, так и живущие в домиках или раковинках (так называемые раковинные амебы) (рисунок 2).

Реклама

Рисунок 1. Амёба протей: 1 - эктоплазма; 2 - эндоплазма; 3 - непереваренные частицы пищи, выбрасываемые наружу; 4 - сократительная вакуоль; 5 - ядро; 6 - пищеварительная вакуоль.

Рисунок 2. Формы амёб: 1 - «голая» (Chaos); 2 - раковинная (Arcella).

Амебы питаются бактериями, водорослями и мелкими простейшими, захватывая и втягивая их внутрь клетки при помощи псевдоподий. Ретикулоподиальные формы могут переваривать мелкую пищу непосредственно в «островках» цитоплазмы вне клетки. Для большинства амеб известно только бесполое размножение: простое деление клетки на 2 дочерние. Многие группы характеризуются сложным жизненным циклом. Почти все амебы способны при неблагоприятных условиях переходить в стадию покоя - цисты. При этом они округляются и строят снаружи толстую оболочку. Населяют практически все биотопы: пресные водоёмы, солоноватые бассейны, моря, прибрежный песок, почву. Некоторые виды приспособились к жизни в анаэробных условиях. Большинство амеб - свободноживущие, в том числе амеба протей (Amoeba proteus), но немало и паразитических форм, например, Entamoeba - возбудитель заболеваний человека и животных (амёбиазов) Acanthamoeba вызывает заболевания глаз и развитие тяжёлых форм энцефалита.

Лит.: Протисты. СПб., 2000. Ч. 1.

С. А. Карпов.