Демидовы

ДЕМИДОВЫ, российская промышленная династия, дворянский и княжеский род, основатели и владельцы горнодобывающих, металлургических, металлообрабатывающих предприятий в Европейской части России и на Урале (около 55 в 18 веке), крупные землевладельцы, коллекционеры, благотворители. Предки Демидовых - кузнецы-оружейники Антюфеевы, переселившиеся в Тулу в 1-й четверти 17 века из Алексинского уезда (либо из села Старое Павшино, либо из села Новое Павшино; оба - вотчины князей Волконских). Первым документально зафиксированным представителем Антюфеевых в Туле был Климентий Антюфеев (? - после 1628/29), вероятно, оброчный кузнец. Из его сыновей наиболее известен Демид Климентьевич Антюфеев (? - около 1690), который был приписан к тульской Оружейной слободе, ствольный заварщик (не позднее 1676). Его сыном являлся родоначальник Демидовых - Н. Д. Демидов, возведённый указом царя Петра I от 21.9(2.10).1720 в дворянское достоинство [диплом на дворянство не был подписан Петром I, по всей видимости случайно; 24.3(4.4). 1726 императрица Екатерина I выдала сыновьям Н. Д. Демидова новый диплом с упоминанием указа 1720]. Его сыновья: А. Н. Демидов, основатель старшей ветви рода; Григорий Никитич [?-14(25).5.1728], в 1707 построил, возможно, совместно с отцом, Дугненский (Верхний) доменный и передельный завод в Алексинском уезде (ныне Ферзиковский район Калужской области), до 1716 управлял им совместно с отцом, а затем продал брату Никите; в 1719 на купленной отцом земле в Старогородищенском стане Тульского уезда (ныне Ленинский район Тульской области) построил на реке Тулица Верхотулицкий доменный и передельный завод, выпускавший чугунные изделия, а также железо, с 1720 отправлявшееся в Архангельск, Калугу, Смоленск, Тверь; в 1723 году приобрёл деревню Сементиновка (Сементиново) в стане Старое Павшино Алексинского уезда, в 1726 году начал строить здесь, на реке Рысна, вододействующий завод, но строительство не закончил, застрелен сыном Иваном (1707-30), казнённым позднее в Туле; Никита Никитич (до 1696-1758), статский советник (1742), основатель младшей ветви рода, в 1711 году выделен отцом из своего хозяйства, с 1716 владелец Дугненского завода (перестроил его и вновь запустил в 1720), в 1726-1734 являлся уполномоченным Берг-коллегии по сбору десятины с металлозаводчиков Тульско-Каширского металлургического района, создал в Туле Контору десятинного сбора. Построил 4 молотовых завода: Брынский на реке Брынь в Мещовском уезде (пущен около 1728), Выровский на реке Вырка близ Калуги (около 1740), Людиновский на реке Ломпадь в Брянском уезде (1756), Есенковский на реке Сектец в Мещовском уезде (1757). На Урале им построены Шайтанский доменный (1732), Верхнесергинский доменный и молотовый (1743) и Нижнесергинский доменный и молотовый (1744) заводы. В 1751 году приобрёл Каслинский молотовый завод, где в 1757 наладил производство меди. В 1757 пустил Кыштымский доменный и молотовый завод.

Реклама

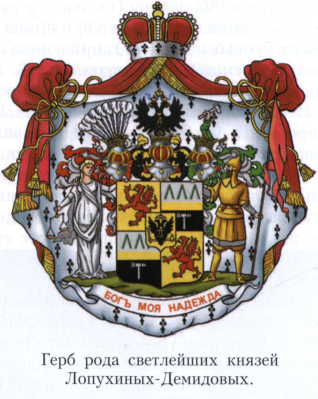

Герб рода дворян Демидовых.

От сыновей А. Н. Демидова происходят три линии старшей ветви рода Демидовых. Основатель 1-й - П. А. Демидов. Его правнук - Михаил Александрович [25.12.1817(6.1.1818) - 14(26).7.1841], поэт, автор сборников «Стихотворения» (1832), «Разные разности» (1838), «Ау» (1839) и др. Внук П. А. Демидова - Василий Львович [1769 - 1(13).2.1861], капитан-лейтенант (1802), участник русско-шведской войны 1788-90, русско-турецкой войны 1787-91, владелец имения Выковка в Нижегородской губернии, где создал образцовое хозяйство. Занимался животноводством, построил небольшой конный завод. Создал пожарную команду, ввёл в селе регулярную планировку улиц. Его правнук - Игорь Платонович [5(17).6.1873 - 20.10.1946], председатель темниковской уездной земской управы (1907-1910). Член кружка «Беседа» и Союза освобождения, а с 1909 года - масонских лож «Малая Медведица» и «Северная Звезда». В 1912-17 депутат 4-й Государственной думы, секретарь её финансовой комиссии, член комиссии по сельскому хозяйству.

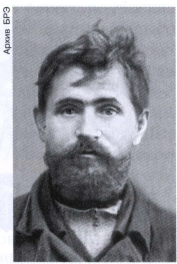

И.П. Демидов

Выступал за объединение демократических сил, с 1912 член редакционного совета газеты «Русские ведомости». После начала 1-й мировой войны участник создания и один из руководителей Земского союза, организовал передовой санитарный отряд (им руководила его жена Е. Ю. Демидова, урожденная Новосильцева). После Февральской революции 1917 года комиссар Временного правительства на правах товарища министра по Министерству земледелия, в марте - комиссар Временного правительства на Юго-Западном фронте. С мая 1917 член ЦК партии кадетов. После Октябрьской революции 1917 года один из создателей организации Национальный центр, до 1919 руководил работой его отделения в Киеве, затем эмигрировал во Францию. Член редакции (с 1921) и помощник редактора (1924-40) газеты «Последние новости».

Основатель 2-й линии старшей ветви рода - Григорий Акинфиевич [14(25).11.1715 - 13(24).1761], по разделу между братьями (1757-58) получил Ревдинскую часть заводов, включавшую 4 медных завода в Кунгурском уезде (Суксунский, Бымовский, Ашапский, Шаквинский), 3 железных завода на Урале (Рождественский в Казанском уезде, Ревдинский и Уткинский), Демидовых Тульский завод, Тисовский кожевенный завод, соляной промысел близ Соликамска, 10 домов в разных городах и 9,5 тысяч душ мужского пола (крепостных и приписных). Единственный построенный им Бисертский передельный завод на реке Бисерть был пущен в 1761 году. Летом 1731 Г. А. Демидов вместе с братом Прокофием заложил первый в России ботанический сад в селе Красное под Соликамском (в собственности рода Демидовых до 1772, существовал до 1810). Занимался ботаническими исследованиями, состоял в переписке с К. Линнеем, сохранил коллекцию умершего в Тюмени в 1745 Г. В. Стеллера и передал её Петербургской АН. Известны сыновья Г. А. Демидова: Александр Григорьевич [22.8(2.9).1737 - 8(20).2.1803], действительный статский советник (1799), член Комиссии по составлению Уложения (1767), по семейному разделу 1765 получил Суксунский завод, позднее прикупил к нему у брата Павла железные Уткинский и строившийся Камбарский заводы, позднее построил Тисовский и Молебский заводы. Территория Суксунского горнозаводского округа в начале 19 века составляла свыше 437 тысяч га; Павел Г. Демидов; Пётр Григорьевич [6(17).8.1740 - 12(24).1.1826], тайный советник (1800/01), по разделу 1765 получил железные Ревдинский и Бисертский заводы, в 1767 купил у брата Павла Рождественский железный завод, в 1798 построил новый Верхний Рождественский завод, обер-директор Санкт-Петербургского коммерческого училища (1800-05).

Основатель 2-й линии старшей ветви рода - Григорий Акинфиевич [14(25).11.1715 - 13(24).1761], по разделу между братьями (1757-58) получил Ревдинскую часть заводов, включавшую 4 медных завода в Кунгурском уезде (Суксунский, Бымовский, Ашапский, Шаквинский), 3 железных завода на Урале (Рождественский в Казанском уезде, Ревдинский и Уткинский), Демидовых Тульский завод, Тисовский кожевенный завод, соляной промысел близ Соликамска, 10 домов в разных городах и 9,5 тысяч душ мужского пола (крепостных и приписных). Единственный построенный им Бисертский передельный завод на реке Бисерть был пущен в 1761 году. Летом 1731 Г. А. Демидов вместе с братом Прокофием заложил первый в России ботанический сад в селе Красное под Соликамском (в собственности рода Демидовых до 1772, существовал до 1810). Занимался ботаническими исследованиями, состоял в переписке с К. Линнеем, сохранил коллекцию умершего в Тюмени в 1745 Г. В. Стеллера и передал её Петербургской АН. Известны сыновья Г. А. Демидова: Александр Григорьевич [22.8(2.9).1737 - 8(20).2.1803], действительный статский советник (1799), член Комиссии по составлению Уложения (1767), по семейному разделу 1765 получил Суксунский завод, позднее прикупил к нему у брата Павла железные Уткинский и строившийся Камбарский заводы, позднее построил Тисовский и Молебский заводы. Территория Суксунского горнозаводского округа в начале 19 века составляла свыше 437 тысяч га; Павел Г. Демидов; Пётр Григорьевич [6(17).8.1740 - 12(24).1.1826], тайный советник (1800/01), по разделу 1765 получил железные Ревдинский и Бисертский заводы, в 1767 купил у брата Павла Рождественский железный завод, в 1798 построил новый Верхний Рождественский завод, обер-директор Санкт-Петербургского коммерческого училища (1800-05).

Из потомков А. Г. Демидова известен его сын Григорий Александрович [10(21).2.1765 - 19(31).1.1827], гофмаршал (1800), в 1817 пожертвовал свою библиотеку (410 названий) Московскому университету, с 1797 был женат на Екатерине Петровне, урождённой Лопухиной [11(22).4.1783 - 21.7(2.8).1830]. Из их сыновей наиболее известен Пётр Григорьевич [24.10(5.11).1807 - 1862], генерал-лейтенант (1857), с 1825 служил в лейб-гвардейском Кавалергардском полку, участник подавления Польского восстания 1830-31, с 1835 состоял при императоре Николае 1, в ходе Венгерского похода 1849 отличился при взятии укреплённой позиции близ Ротентурского ущелья, в сражениях при Шегешваре (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени) и Германштадте (Сибиу) (где командовал всей кавалерией), в ходе Крымской войны 1853-56 начальник отрядов, расквартированных между Санкт-Петербургом и Выборгом, затем командующий войсками гарнизона Кронштадта, также временно заведовал Санкт-Петербургским и Новгородским подвижными ополчениями, генерал-адъютант (1855). Его сын - Николай Петрович [15(27).4.1836 - 5(18).12.1910], генерал-лейтенант (1890), именным Высочайшим указом от 17(29).1.1866 ему было разрешено принять фамилию и титул светлейшего князя Лопухина, именоваться светлейшим князем Лопухиным-Демидовым (но лишь после смерти бездетного брата его бабушки - светлейшего князя П. П. Лопухина) с правом передачи фамилии и титула старшему в роде. Его двоюродный брат - Григорий Александрович [18(30).7.1837 - 1(13).2.1870], композитор, автор ряда романсов и маршей, в том числе «Горные вершины» (на стихи М. Ю. Лермонтова), инспектор Санкт-Петербургской консерватории (1866-70). Их двоюродный племянник - Павел Александрович [3(15).12.1869 - 27.6.1935], статский советник (1910), в должности шталмейстера (1910), волынский губернский предводитель дворянства (1907-15), автор родословной рода Демидовых, в эмиграции жил во Франции.

Из потомков Петра Г. Демидова известен его правнук - Михаил Денисович [8(20)11.1842 - 25.9(7.10).1898], тайный советник (1896), вице-губернатор Рязанской (1882-88) и Санкт-Петербургской (1888-1892) губерний, губернатор Олонецкой губернии (1892-98).

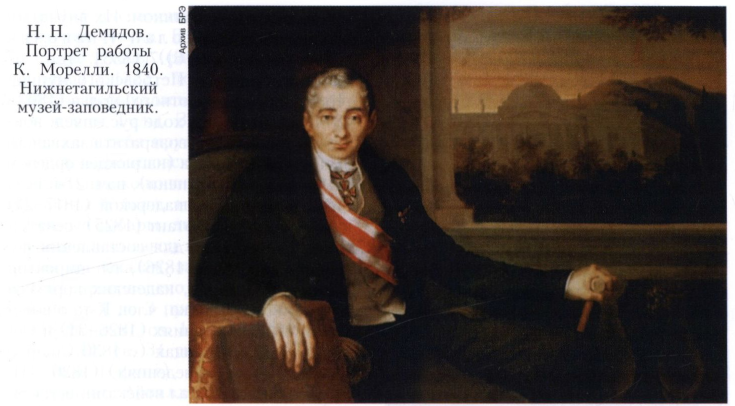

Основатель 3-й линии старшей ветви рода Демидовых - Никита Акинфиевич [8(19).9.1724 - 7(18).5.1787], статский советник, после раздела (1757-58) стал владельцем Нижнетагильской части заводов, состоявшей из 6 заводов на Урале. Построил 3 новых завода: молотовые Нижнесалдинский (1760) и Висимо-Уткинский (1771), а также Верхнесалдинский доменный и молотовый (1778). Общая производительность его заводов превышала выпуск чугуна и железа на всех заводах отца до их раздела. Организовывал и финансировал опытные работы в области техники и технологии. В нескольких своих городских и сельских усадьбах сформировал значительные ботанические коллекции (в частности, в его московском доме в 1774 было собрано около 9 тысяч растений), которые активно пополнял в ходе зарубежных поездок. В 1760-70-х годах создал садово-парковые ансамбли в подмосковных усадьбах Алмазово (Сергиевское, Ошитково, ныне в Щёлковском районе; архитектор А. Г. Ткачёв, крепостной Н. А. Демидова) и Петровское (Княжищево, ныне в Наро-Фоминском районе; архитектор М. Ф. Казаков). Владелец коллекций предметов западноевропейского искусства и значительной библиотеки. Почетный член ВЭО, Академии Художеств (1774), в 1779 учредил при Академии Художеств премию «За успехи в механике». Его сын - Николай Никитич [9(20).11.1773 - 4.5.1828], тайный советник (1800), действительный камергер (1796). Унаследовал Нижнетагильские заводы (всего 9), являвшиеся центром горнозаводского округа - крупнейшего и богатейшего уральского владения Демидовых, а также 11,5 тысяч душ мужского пола крепостных и приписных крестьян, дома и дворы в разных городах (всего 2/3 наследства отца). В молодости вёл расточительный образ жизни, в связи с чем был взят под опеку. В период управления делами опекунов хозяйство Демидова оказалось обременено значительными долгами (к 1797 свыше 500 тысяч рублей). Стремясь ликвидировать их, Н. Н. Демидов в 1798 году стал одним из первых заёмщиков Дворянского вспомогательного банка, заложив в нём 4 своих завода. В дальнейшем благодаря умелому управлению (осуществлявшемуся хозяином в основном «дистантно», так как он 26 лет прожил за границей, и лишь один раз посетил заводы) ему удалось не только расплатиться с долгами, но и удвоить своё состояние. Отношения с крепостными строил на началах патернализма, содействовал развитию на заводах образовательных учреждений, стремился к упорядочению системы заводского управления. На свои средства отправил обучаться за границу более 100 крепостных. Создал так называемую Демидовскую флотилию для плаваний по Средиземному и Чёрному морям. Член Камер-коллегии (с 1800). Крупный благотворитель и меценат. В 1807 году пожертвовал здание для Гатчинского сельского воспитательного дома, в ходе Отечественной войны 1812 года собрал на свои деньги Демидовский полк, стал его шефом и участвовал в боевых действиях, в том числе в Бородинском сражении. В 1813 году подарил Московскому университету ценную коллекцию (свыше 3 тысяч единиц) из редких минералов, раковин, чучел животных и др., за что в том же году избран почётным членом университета. В 1819 внёс 100 тысяч рублей в Комитет для оказания помощи инвалидам, в 1821 - 50 тысяч рублей в Комитет для оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям Санкт-Петербурга. В 1825 пожертвовал свой дом в Москве для устройства Дома трудолюбия и 100 тысяч рублей на его перестройку. Активно участвовал в колонизации Юга России, купив в 1822 году свыше 19,6 тысяч гектар земли в Тираспольском и Херсонском уездах. В 1820-е годы приобрёл виллы Лимони и Сан-Донато в Великом герцогстве Тосканском. Во Флоренции создал картинную галерею (коллекционировал русскую и западноевропейскую живопись), Дом для призрения престарелых и сирот (в его честь была названа одна из близлежащих площадей). Его сыновья: Павел Николаевич [6(17).8.1798 - 6.4.1840], егермейстер (1834), почётный член Петербургской Академии Наук (1831), участник Отечественной войны 1812, губернатор Курской губернии (1831-34), в 1831 учредил Демидовскую премию, во время эпидемии холеры 1831 на его средства были построены 4 больницы, он учредил первую детскую больницу в Санкт-Петербурге, почётный член Московского университета (1831); Анатолий Николаевич [12(24).3.1813 - 28.4.1870], действительный статский советник, почётный член Петербургской Академии Наук (1841), до 1836 года служил в российских представительствах МИД за границей. Широко занимался благотворительностью, основал Дом призрения трудящихся в Санкт-Петербурге (1830), в 1837 организовал на свои средства научную экспедицию в Южную Россию и Крым, участвовал в ней, финансировал издание трудов экспедиции. В его честь назван минерал демидовит, найденный на «дачах» Нижнетагильского завода. В управлении заводами участвовал с конца 1830-х годов в связи с ухудшением здоровья брата Павла. Создал в Париже Высший технический совет для управления заводами и провёл реформу самой системы управления ими, ещё более отдалившую владельцев от заводов.

Основатель 3-й линии старшей ветви рода Демидовых - Никита Акинфиевич [8(19).9.1724 - 7(18).5.1787], статский советник, после раздела (1757-58) стал владельцем Нижнетагильской части заводов, состоявшей из 6 заводов на Урале. Построил 3 новых завода: молотовые Нижнесалдинский (1760) и Висимо-Уткинский (1771), а также Верхнесалдинский доменный и молотовый (1778). Общая производительность его заводов превышала выпуск чугуна и железа на всех заводах отца до их раздела. Организовывал и финансировал опытные работы в области техники и технологии. В нескольких своих городских и сельских усадьбах сформировал значительные ботанические коллекции (в частности, в его московском доме в 1774 было собрано около 9 тысяч растений), которые активно пополнял в ходе зарубежных поездок. В 1760-70-х годах создал садово-парковые ансамбли в подмосковных усадьбах Алмазово (Сергиевское, Ошитково, ныне в Щёлковском районе; архитектор А. Г. Ткачёв, крепостной Н. А. Демидова) и Петровское (Княжищево, ныне в Наро-Фоминском районе; архитектор М. Ф. Казаков). Владелец коллекций предметов западноевропейского искусства и значительной библиотеки. Почетный член ВЭО, Академии Художеств (1774), в 1779 учредил при Академии Художеств премию «За успехи в механике». Его сын - Николай Никитич [9(20).11.1773 - 4.5.1828], тайный советник (1800), действительный камергер (1796). Унаследовал Нижнетагильские заводы (всего 9), являвшиеся центром горнозаводского округа - крупнейшего и богатейшего уральского владения Демидовых, а также 11,5 тысяч душ мужского пола крепостных и приписных крестьян, дома и дворы в разных городах (всего 2/3 наследства отца). В молодости вёл расточительный образ жизни, в связи с чем был взят под опеку. В период управления делами опекунов хозяйство Демидова оказалось обременено значительными долгами (к 1797 свыше 500 тысяч рублей). Стремясь ликвидировать их, Н. Н. Демидов в 1798 году стал одним из первых заёмщиков Дворянского вспомогательного банка, заложив в нём 4 своих завода. В дальнейшем благодаря умелому управлению (осуществлявшемуся хозяином в основном «дистантно», так как он 26 лет прожил за границей, и лишь один раз посетил заводы) ему удалось не только расплатиться с долгами, но и удвоить своё состояние. Отношения с крепостными строил на началах патернализма, содействовал развитию на заводах образовательных учреждений, стремился к упорядочению системы заводского управления. На свои средства отправил обучаться за границу более 100 крепостных. Создал так называемую Демидовскую флотилию для плаваний по Средиземному и Чёрному морям. Член Камер-коллегии (с 1800). Крупный благотворитель и меценат. В 1807 году пожертвовал здание для Гатчинского сельского воспитательного дома, в ходе Отечественной войны 1812 года собрал на свои деньги Демидовский полк, стал его шефом и участвовал в боевых действиях, в том числе в Бородинском сражении. В 1813 году подарил Московскому университету ценную коллекцию (свыше 3 тысяч единиц) из редких минералов, раковин, чучел животных и др., за что в том же году избран почётным членом университета. В 1819 внёс 100 тысяч рублей в Комитет для оказания помощи инвалидам, в 1821 - 50 тысяч рублей в Комитет для оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям Санкт-Петербурга. В 1825 пожертвовал свой дом в Москве для устройства Дома трудолюбия и 100 тысяч рублей на его перестройку. Активно участвовал в колонизации Юга России, купив в 1822 году свыше 19,6 тысяч гектар земли в Тираспольском и Херсонском уездах. В 1820-е годы приобрёл виллы Лимони и Сан-Донато в Великом герцогстве Тосканском. Во Флоренции создал картинную галерею (коллекционировал русскую и западноевропейскую живопись), Дом для призрения престарелых и сирот (в его честь была названа одна из близлежащих площадей). Его сыновья: Павел Николаевич [6(17).8.1798 - 6.4.1840], егермейстер (1834), почётный член Петербургской Академии Наук (1831), участник Отечественной войны 1812, губернатор Курской губернии (1831-34), в 1831 учредил Демидовскую премию, во время эпидемии холеры 1831 на его средства были построены 4 больницы, он учредил первую детскую больницу в Санкт-Петербурге, почётный член Московского университета (1831); Анатолий Николаевич [12(24).3.1813 - 28.4.1870], действительный статский советник, почётный член Петербургской Академии Наук (1841), до 1836 года служил в российских представительствах МИД за границей. Широко занимался благотворительностью, основал Дом призрения трудящихся в Санкт-Петербурге (1830), в 1837 организовал на свои средства научную экспедицию в Южную Россию и Крым, участвовал в ней, финансировал издание трудов экспедиции. В его честь назван минерал демидовит, найденный на «дачах» Нижнетагильского завода. В управлении заводами участвовал с конца 1830-х годов в связи с ухудшением здоровья брата Павла. Создал в Париже Высший технический совет для управления заводами и провёл реформу самой системы управления ими, ещё более отдалившую владельцев от заводов.

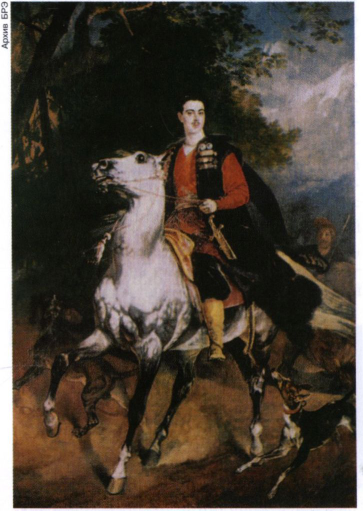

«А. Н. Демидов на коне». Портрет работы К. П. Брюллова. 1830-е годы Галерея современного искусства (Палаццо Питти, Флоренция).

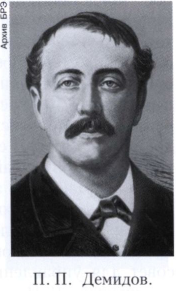

Грамотой великого герцога Леопольда II от 23.2.1837 А. Н. Демидов возведён в графское, а 11.10.1840 - в княжеское достоинство Великого герцогства Тосканского с фамилией Сан-Донато и правом передавать титул старшему в роде. В 1840-45 состоял в браке с племянницей императора Наполеона I - Матильдой Летицией Вильгельминой де Монфор. Выделял значительные средства на реставрацию памятников старины в Италии, субсидировал работы по завершению фасада базилики Санта-Кроче. На острове Эльба на вилле, где в изгнании жил император Наполеон I, создал мемориальный музей французского императора. Почетный член Московского университета (1855). Заказал скульптору Л. Бартолини памятник отцу (установлен во Флоренции после смерти А. Н. Демидова). Сын П. Н. Демидова - Павел Павлович (21.10.1839 - 26.1.1885), действительный статский советник (1879), в должности егермейстера (1873). Грамотой итальянского короля Виктора Эммануила II от 17.2.1872 утверждён в княжеском достоинстве Итальянского королевства, указом императора Александра II от 2(14).6.1872 ему было разрешено принять этот титул и использовать в России. В мае 1862 года стал полным владельцем 12 заводов (включая основанные в 1850-х годах Авроринский, Павловский и Антоновский) и свыше 716,7 тысяч гектар земли, приняв на себя ряд финансовых обязательств перед матерью и дядей, в том числе выплату расходов по попечительству в России (около 30 тысяч рублей в год). Киевский городской голова (1870-74). Коллекционировал западноевропейскую живопись. В 1875 году в Нижней Салде основал первую на Урале фабрику бессемерования стали, при своих заводах основал ряд учебных и благотворительных заведений. Занялся разработкой каменного угля на Северном Урале, приобретя для этих целей в 1884 Галашкинскую Дачу и округ Лунёвских заводов (общая площадь свыше 890 тысяч га). Во Флоренции организовал школы, приюты и дешёвые столовые для рабочих. В русско-турецкую войну 1877-1878 чрезвычайный уполномоченный Общества Красного Креста. Жертвовал на восстановление памятников архитектуры, в том числе на работы в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. В 1876-1885 пожертвовал около 1,2 миллиона рублей на пенсии, стипендии и другие пособия, выдававшиеся в России. Один из учредителей «Священной дружины». В 1883 году продал с аукциона виллу Сан-Донато вместе с её богатейшими коллекциями. В том же году назначен членом Комиссии для пересмотра законов о евреях, выступал за ликвидацию черты оседлости, автор брошюры «Еврейский вопрос в России» (1883), издавал газету «Россия». Собрал библиотеку (около 7 тысяч томов). Почетный гражданин Флоренции, владелец имения Пратолино, ранее принадлежавшего роду Медичи. Из его детей наиболее известны: Елим (Элим) Павлович (6.8.1868 - 28.3.1943), действительный статский советник (1914), Высочайшим повелением от 4(16).12.1891 ему было разрешено пользоваться титулом князя Сан-Донато только в пределах Итальянского королевства; совладелец Нижнетагильского горного округа, в 1913 году построил самую крупную в Егоршино шахту «София», одновременно создал проект и начал строительство электростанции (будущая Егоршинская ГРЭС), финансировал проектирование и строительство железной дороги Нижний Тагил - Алапаевск (1912), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Греции (1912-1917), после Октябрьской революции 1917 проживал в Афинах; Аврора Павловна [3(15).11.1873 - 28.6.1904], состояла в первом браке (1892-96) за сербским принцем Арсеном Карагеоргиевичем (1859-1938), их сын Павел (1893-1976) - принц-регент Югославии (1934-1941).

Грамотой великого герцога Леопольда II от 23.2.1837 А. Н. Демидов возведён в графское, а 11.10.1840 - в княжеское достоинство Великого герцогства Тосканского с фамилией Сан-Донато и правом передавать титул старшему в роде. В 1840-45 состоял в браке с племянницей императора Наполеона I - Матильдой Летицией Вильгельминой де Монфор. Выделял значительные средства на реставрацию памятников старины в Италии, субсидировал работы по завершению фасада базилики Санта-Кроче. На острове Эльба на вилле, где в изгнании жил император Наполеон I, создал мемориальный музей французского императора. Почетный член Московского университета (1855). Заказал скульптору Л. Бартолини памятник отцу (установлен во Флоренции после смерти А. Н. Демидова). Сын П. Н. Демидова - Павел Павлович (21.10.1839 - 26.1.1885), действительный статский советник (1879), в должности егермейстера (1873). Грамотой итальянского короля Виктора Эммануила II от 17.2.1872 утверждён в княжеском достоинстве Итальянского королевства, указом императора Александра II от 2(14).6.1872 ему было разрешено принять этот титул и использовать в России. В мае 1862 года стал полным владельцем 12 заводов (включая основанные в 1850-х годах Авроринский, Павловский и Антоновский) и свыше 716,7 тысяч гектар земли, приняв на себя ряд финансовых обязательств перед матерью и дядей, в том числе выплату расходов по попечительству в России (около 30 тысяч рублей в год). Киевский городской голова (1870-74). Коллекционировал западноевропейскую живопись. В 1875 году в Нижней Салде основал первую на Урале фабрику бессемерования стали, при своих заводах основал ряд учебных и благотворительных заведений. Занялся разработкой каменного угля на Северном Урале, приобретя для этих целей в 1884 Галашкинскую Дачу и округ Лунёвских заводов (общая площадь свыше 890 тысяч га). Во Флоренции организовал школы, приюты и дешёвые столовые для рабочих. В русско-турецкую войну 1877-1878 чрезвычайный уполномоченный Общества Красного Креста. Жертвовал на восстановление памятников архитектуры, в том числе на работы в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. В 1876-1885 пожертвовал около 1,2 миллиона рублей на пенсии, стипендии и другие пособия, выдававшиеся в России. Один из учредителей «Священной дружины». В 1883 году продал с аукциона виллу Сан-Донато вместе с её богатейшими коллекциями. В том же году назначен членом Комиссии для пересмотра законов о евреях, выступал за ликвидацию черты оседлости, автор брошюры «Еврейский вопрос в России» (1883), издавал газету «Россия». Собрал библиотеку (около 7 тысяч томов). Почетный гражданин Флоренции, владелец имения Пратолино, ранее принадлежавшего роду Медичи. Из его детей наиболее известны: Елим (Элим) Павлович (6.8.1868 - 28.3.1943), действительный статский советник (1914), Высочайшим повелением от 4(16).12.1891 ему было разрешено пользоваться титулом князя Сан-Донато только в пределах Итальянского королевства; совладелец Нижнетагильского горного округа, в 1913 году построил самую крупную в Егоршино шахту «София», одновременно создал проект и начал строительство электростанции (будущая Егоршинская ГРЭС), финансировал проектирование и строительство железной дороги Нижний Тагил - Алапаевск (1912), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Греции (1912-1917), после Октябрьской революции 1917 проживал в Афинах; Аврора Павловна [3(15).11.1873 - 28.6.1904], состояла в первом браке (1892-96) за сербским принцем Арсеном Карагеоргиевичем (1859-1938), их сын Павел (1893-1976) - принц-регент Югославии (1934-1941).

Герб рода Демидовых, князей Сан-Донато. Девиз: «Acta non Verba» («Дела - не слова»).

Из младшей ветви рода, потомков Никиты Никитича Демидова, наиболее известен его сын Евдоким Никитич [29.7(9.8).1713 - 1(12).2.1782], ещё при жизни отца участвовал в управлении Дугненским заводом. При разделе отцовского имущества получил Брынскую часть, поменял её на принадлежавшую брату А. Н. Демидову Людиновскую часть, включавшую Людиновский завод на реке Ломпадь в Брянском уезде и Дугненский завод, унаследовал также 1749 крепостных душ мужского пола. Ликвидировал передел чугуна на Дугненском заводе, полностью переведя его на Людиновский завод. Основные усилия сконцентрировал на создании уральской группы предприятий: в 1760 купил Верхний и Нижний Авзянопетровские заводы, построил Кагинский передельный завод на реке Кага (пущен в 1769) и Кухтурский доменный завод на реке Кухтур (домны были построены к 1773; плавка не начата). Все 4 завода были сожжены во время Пугачёва восстания 1773-75; нанесённый ущерб, по оценке владельца, превысил 230 тысяч рублей. Восстановил и пустил Кагинский (1775), Нижний (1776) и Верхний (1778) Авзянопетровские заводы. Кухтурский завод восстановлен не был, вместо него в 1777 был запущен Верхнеузянский на реке Верхний Узян. Его брат - Никита Никитич [1728 - 20.12.1804(1.1.1805)], построил Асят-Уфимский чугуноплавильный завод, его переписка с управляющими заводами (опубликована в 1861) является ценным историческим источником. Их внучатый племянник - Николай Иванович [19(30).8.1771 - 4(16).7.1833], генерал от инфантерии (1828), шеф Петровского мушкетёрного (с 1811 пехотного) полка (1803-1814), отличился в ходе русско-шведской войны 1808-09, сумев возвратить захваченный шведами г. Ваза (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), начальник 21-й пехотной (1809-17) и 1-й гренадерской (1817-24) дивизий. Генерал-адъютант (1825), сенатор (1826). Член Комитета для составления воинского устава (с 1826), главный директор Пажеского корпуса, кадетских корпусов и Дворянского полка, член Комитета о военно-учебных заведениях (1826-31) и Совета о военных училищах (с 1830 Совет о военно-учебных заведениях) (1826-33), в 1828-30 командовал войсками, остававшимися в Санкт-Петербурге во время русско-турецкой войны 1828-29.

Из младшей ветви рода, потомков Никиты Никитича Демидова, наиболее известен его сын Евдоким Никитич [29.7(9.8).1713 - 1(12).2.1782], ещё при жизни отца участвовал в управлении Дугненским заводом. При разделе отцовского имущества получил Брынскую часть, поменял её на принадлежавшую брату А. Н. Демидову Людиновскую часть, включавшую Людиновский завод на реке Ломпадь в Брянском уезде и Дугненский завод, унаследовал также 1749 крепостных душ мужского пола. Ликвидировал передел чугуна на Дугненском заводе, полностью переведя его на Людиновский завод. Основные усилия сконцентрировал на создании уральской группы предприятий: в 1760 купил Верхний и Нижний Авзянопетровские заводы, построил Кагинский передельный завод на реке Кага (пущен в 1769) и Кухтурский доменный завод на реке Кухтур (домны были построены к 1773; плавка не начата). Все 4 завода были сожжены во время Пугачёва восстания 1773-75; нанесённый ущерб, по оценке владельца, превысил 230 тысяч рублей. Восстановил и пустил Кагинский (1775), Нижний (1776) и Верхний (1778) Авзянопетровские заводы. Кухтурский завод восстановлен не был, вместо него в 1777 был запущен Верхнеузянский на реке Верхний Узян. Его брат - Никита Никитич [1728 - 20.12.1804(1.1.1805)], построил Асят-Уфимский чугуноплавильный завод, его переписка с управляющими заводами (опубликована в 1861) является ценным историческим источником. Их внучатый племянник - Николай Иванович [19(30).8.1771 - 4(16).7.1833], генерал от инфантерии (1828), шеф Петровского мушкетёрного (с 1811 пехотного) полка (1803-1814), отличился в ходе русско-шведской войны 1808-09, сумев возвратить захваченный шведами г. Ваза (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), начальник 21-й пехотной (1809-17) и 1-й гренадерской (1817-24) дивизий. Генерал-адъютант (1825), сенатор (1826). Член Комитета для составления воинского устава (с 1826), главный директор Пажеского корпуса, кадетских корпусов и Дворянского полка, член Комитета о военно-учебных заведениях (1826-31) и Совета о военных училищах (с 1830 Совет о военно-учебных заведениях) (1826-33), в 1828-30 командовал войсками, остававшимися в Санкт-Петербурге во время русско-турецкой войны 1828-29.

Род Демидовых внесён в 1-ю, 2-ю и 3-ю части дворянских родословных книг Волынской, Калужской, Киевской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Санкт-Петербургской, Тульской, Ярославской губерний, род светлейших князей Лопухиных-Демидовых - в 5-ю часть дворянской родословной книги Киевской губернии.

Род Демидовых внесён в 1-ю, 2-ю и 3-ю части дворянских родословных книг Волынской, Калужской, Киевской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Санкт-Петербургской, Тульской, Ярославской губерний, род светлейших князей Лопухиных-Демидовых - в 5-ю часть дворянской родословной книги Киевской губернии.

Лит.: Головщиков К. Д. Род дворян Демидовых. Ярославль, 1881; Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., 1895. Т. 1 ; Демидов П. А. Родословная рода Демидовых... Житомир, 1910; Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII- XIX вв. Опыт исследования по истории уральской металлургии. М.; Л., 1949. Т. 1; Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. М., 1953; он же. История металлургии в России XVIII в. Заводы и заводовладельцы. М., 1962; Краснова Е. И. Демидовы. Родословная роспись. Екатеринбург, 1992; она же. Такие разные Демидовы. СПб., 2007; Гуськова Т. К. Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX в. Челябинск, 1995; Дворянские роды Российской империи, 1721-1917. СПб., 1995. Т. 2; I Demidoff а Firenze е in Toscana. Firenze, 1996; Гавлин М. Л. Из истории российского предпринимательства: династия Демидовых. М., 1998; Chelazzi G., jr. Il Principato fiorentino dei Demidoff. Firenze, 1998; Юркин И. Н. Демидовы в Туле. М.; Тула, 1998; он же. Демидовы - ученые, инженеры, организаторы науки и производства. М., 2001; Пирогова Е. П. Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург, 2000; Шакинко И. М. Демидовы. Екатеринбург, 2001; Альманах Международного Демидовского фонда. М., 2001-2003-. Вып. 1-3-; Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Нижний Тагил, 2004.

И. Н. Юркин (17 - 1-я половина 19 века); А. П. Пятнов (1-я половина 19-20 века).