Иркутск

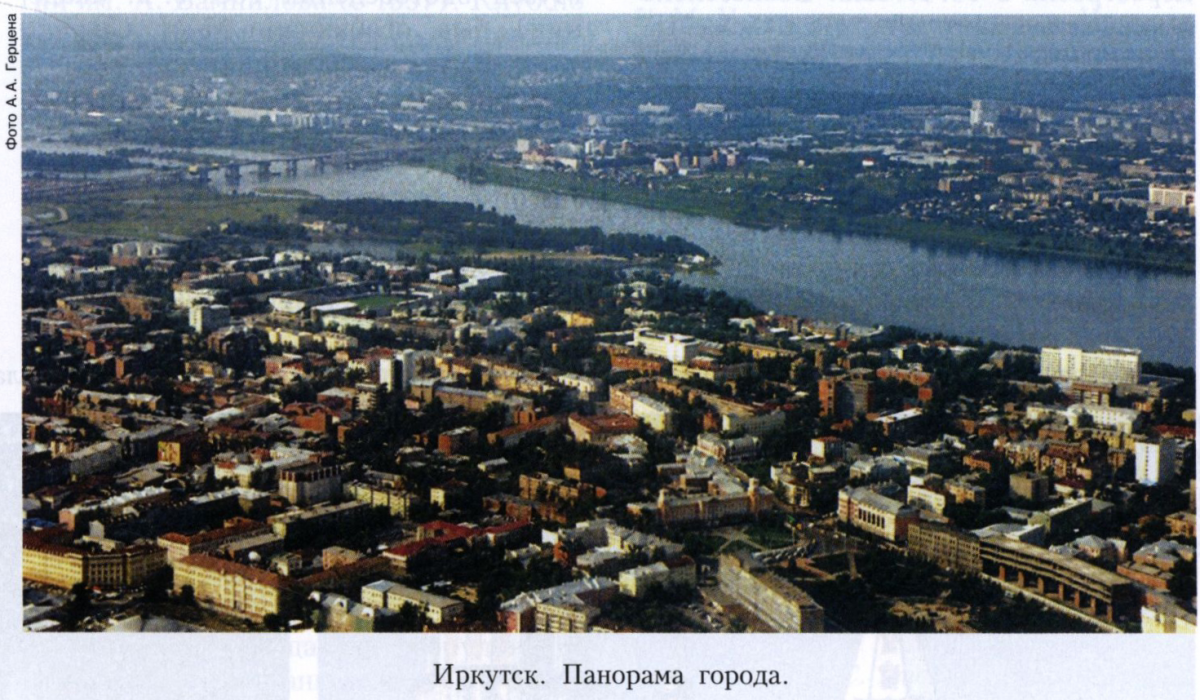

ИРКУТСК, город в России, административный центр Иркутской области. Население 575,9 тысяч человек (2007).

Расположен в южной части области, на Иркутско-Черемховской равнине, на реке Ангара, при впадении в неё рек Иркут (отсюда название города) и Ушаковка. Один из крупных экономических центров и транспортных узлов Восточной Сибири. Через Иркутск проходят Транссибирская магистраль и федеральная автотрасса «Байкал». Речной порт. Международный аэропорт.

Основан в 1661 году как острог (первоначально назывался также Яндашским). С 1682 года центр Иркутского воеводства, с 1686 город. В 1672 близ острога основан Вознесенско-Иннокентьевский монастырь (в 18-19 веках основной центр христианизации и просвещения в Сибири, был резиденцией епископа Иркутского и Нерчинского, в 1925 закрыт). Из Иркутска отправлялись исследовательские походы на реке Лена и далее на северо-восток, в том числе Академические экспедиции. В конце 17 – начале 18 века Иркутск - центр торговых и дипломатических связей Российской империи с Монголией и Китаем, с 1680-х годов здесь принимали послов монгольских ханов, в 1714 - послов китайских императоров. С 1719 (фактически с 1721) Иркутск - центр Иркутской провинции Сибирской губернии, в 1764-1926 центр Иркутской губернии (в 1783-96 Иркутское наместничество). В 1803-22 в городе находился центр Сибирского генерал-губернаторства, в 1822-1917 - Иркутского генерал-губернаторства (в 1822-87 - Восточно-Сибирское генерал-губернаторство). В 1782 в Иркутске учреждены музей и первая в Сибири публичная библиотека (ныне музей и фонды библиотеки - в составе Областного краеведческого музея), которые вместе с созданным в 1851 Сибирским (с 1877 Восточно-Сибирским) отделом Русского географического общества стали крупнейшими центрами изучения Сибири. В 1797 году в Иркутске открыта контора Российско-Американской компании.

Основан в 1661 году как острог (первоначально назывался также Яндашским). С 1682 года центр Иркутского воеводства, с 1686 город. В 1672 близ острога основан Вознесенско-Иннокентьевский монастырь (в 18-19 веках основной центр христианизации и просвещения в Сибири, был резиденцией епископа Иркутского и Нерчинского, в 1925 закрыт). Из Иркутска отправлялись исследовательские походы на реке Лена и далее на северо-восток, в том числе Академические экспедиции. В конце 17 – начале 18 века Иркутск - центр торговых и дипломатических связей Российской империи с Монголией и Китаем, с 1680-х годов здесь принимали послов монгольских ханов, в 1714 - послов китайских императоров. С 1719 (фактически с 1721) Иркутск - центр Иркутской провинции Сибирской губернии, в 1764-1926 центр Иркутской губернии (в 1783-96 Иркутское наместничество). В 1803-22 в городе находился центр Сибирского генерал-губернаторства, в 1822-1917 - Иркутского генерал-губернаторства (в 1822-87 - Восточно-Сибирское генерал-губернаторство). В 1782 в Иркутске учреждены музей и первая в Сибири публичная библиотека (ныне музей и фонды библиотеки - в составе Областного краеведческого музея), которые вместе с созданным в 1851 Сибирским (с 1877 Восточно-Сибирским) отделом Русского географического общества стали крупнейшими центрами изучения Сибири. В 1797 году в Иркутске открыта контора Российско-Американской компании.

Реклама

С конца 18 века Иркутск - место каторги и ссылки (в том числе: декабристов - С. П. Трубецкого, С. Г. Волконского, В. Ф. Раевского, участников польских восстаний 1830-1831 и 1863-64, а также революционного движения 2-й половины 19 - начала 20 века - М. В. Петрашевского, М. А. Бакунина, Л. Б. Красина и др.).

Иркутск был одним из торговых центров Восточной Сибири, здесь проходили крупнейшие ярмарки, в том числе ежегодная Иркутская ярмарка (с 1768; торговля пушниной, зерном, лесом, чаем, ремесленной продукцией и др.). Через Иркутск проведены железнодорожные линии Иннокентьевская - Иркутск (1899) и Иркутск - Байкал (1900) Забайкальской железная дорога (части Транссибирской магистрали).

В декабре 1917 года в Иркутске установлена советская власть, в июле 1918 власть перешла к Временному сибирскому правительству, 7.3.1920 советская власть восстановлена. С 9.1.1922 по 30.5.1923 Иркутск был также административным центром Монголо-Бурятской АО (образована из части Иркутской губернии). В 1926-30 Иркутск - центр Иркутского округа Сибирского края, в 1930-36 - Восточно-Сибирского края, в 1936-37 - Восточно-Сибирской области, с 26.9.1937 - Иркутской области.

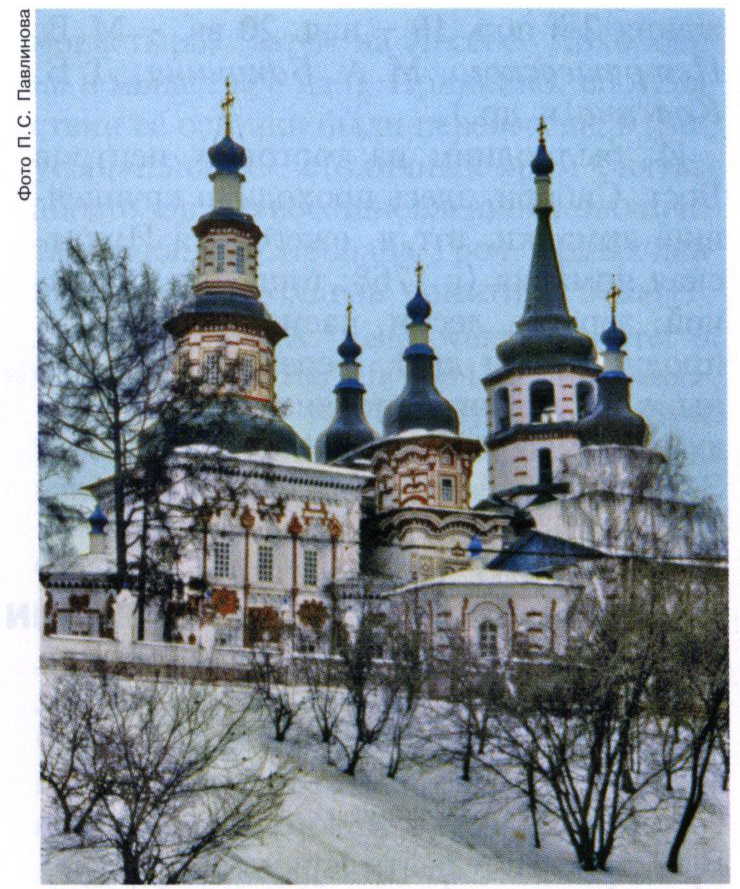

Город разделён реками Ангара, Иркут и Ушаковка на 4 района. Историческая часть Иркутска, расположенная на правом берегу Ангары, у её излучины перед Иерусалимским взгорьем (ныне Центральный парк) на месте древнего острога, сохраняет радиально-кольцевую планировку (1792) с деревянной застройкой 19 века (большая часть домов построена после пожара 1879 года). На берегу Ангары - древнейший архитектурный ансамбль города (в стиле нарышкинского барокко): 2-этажная Спасская церковь (1706-13, подмастерье М. И. Долгих; колокольня - 1758-62; росписи - начало 19 века) и Богоявленский собор (1718-46) с 2 колокольнями - отдельно стоящей шатровой (1729; шатёр восстановлен при реставрации собора в 1967-85) и 4-ярусной (1812-15). Один из важнейших памятников Иркутска - Крестовоздвиженская (Крестовская) церковь (1747-60; северный придел - 1774-1779; паперть - 1860-е годы, архитектор В. А. Кудельский; завершение ярусной колокольни - после 1897; 3 иконостаса 18 века, барочная ограда), близкая устюжскому варианту нарышкинского барокко, с бурятскими элементами в декоре. По архитектуре ей близки Троицкая (середина 1750-х годов - 1778) и Владимирская (1775-90, перестроена около 1940) церкви, а также собор (1757-62) Знаменского женского монастыря близ устья реки Ушаковка [основан в 1689, закрыт в 1926, возрождён в 1994; мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого); кельи - 1790; надгробие Г. И. Шелихова - 1800; также захоронены Е. И. Трубецкая, декабристы Н. А. Панов, В. А. Бечаснов, П. А. Муханов]. В стиле барокко построены церкви - Архангела Михаила (Святого Харлампия, 1777-90, в тотемском варианте стиля) и Успенская (1780-83, перестроена в 1874) бывший Вознесенско-Иннокентьевский монастырь. На рубеже 18-19 веков в Иркутске работал архитектор А. И. Лосев (дом Сизых, 1796-98; дом Басниных, 1801, ныне Музей истории развития средств связи Иркутской области). Среди памятников архитектуры классицизма - церковь Святого Григория Неокесарийского (1802-05), дом купца П. Д. Трапезникова (1810-е -начало 1820-х годов, 3-й этаж - 1884-85; ныне здание Иркутского областного суда), Покровская (Сретенская) церковь (перестроена в 1824-28 из дома начала 19 века), Входо-иерусалимская церковь (1820-35), Святого Николая и Святого Иннокентия Иркутского (1858-59).

Крестовоздвиженская (Крестовская) церковь. 1747-60.

В ансамбле набережной правого берега Ангары (проект Г. С. Батенькова, 1820), в начале Большого проспекта (с 1920 улица К. Маркса), - Александровский сквер с памятником основателю Транссибирской магистрали императору Александру III (1908, скульптор Р. Р. Бах, фигура Александра III восстановлена в 2003), классицистический особняк городского головы М. В. Сибирякова с 6-колонным коринфским портиком («Белый дом»; 1800-04, проект мастерской Дж. Кваренги, в 1838-1917 генерал-губернаторский дворец, ныне Научная библиотека Иркутского государственного университета) и построенное в мавританском стиле здание музея Восточно-Сибирского отдела РГО (1882-83, архитектор Г. В. Розен; ныне Областной краеведческий музей), с круглыми угловыми башнями. Прибрежный пейзаж Иркутска завершает 4-пролётный Ангарский мост (1931-36, инженер П.Н. Поликарпов, архитектор И. А. Француз).

В восточной части исторического центра Иркутска создана историко-мемориальная зона «Декабристы в Иркутске» с барочной Преображенской церковью (1795-1811), домом князя С. П. Трубецкого (1850-е годы, с 1970 - Музей декабристов, ныне - Дом-музей Трубецких), домом князя С. Г. Волконского (1838, в 1847 перенесён из села Урик, с 1985 Дом-усадьба С. Г. Волконского; с 2000 оба - в составе областного историко-мемориального музея декабристов), Сиропитательным домом Е. М. Медведниковой (1838-40, архитектор А. В. Васильев; ныне Музей охотоведения Государственной сельскохозяйственной академии), бывшими особняками М. М. Сперанского, Е. А. Кузнецова и остатками деревянной застройки 19 века.

Во 2-й половине 19 - начале 20 века в различных стилях в Иркутске построены: здание Девичьего института Восточной Сибири (1855-61, архитектор А. Е. Разгильдеев; ныне физико-математический корпус Иркутского государственного университета), Кузнецовская больница (1863-71, Разгильдеев), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в неовизантийском стиле (1885-92); церковь Святого равноапостольного князя Владимира (1888-95, архитектор В. А. Кудельский) и особняк купцов братьев Второвых (1897; ныне Дворец детского и юношеского творчества) в русском стиле; магазин «Чаеуправления» (конец 19 века; фасад - в китайском стиле по проекту архитектора К. И. Померанцева), пожарная каланча (конец 19 века), Татарская мечеть (1902), железнодорожный вокзал (1906-07), часовня при железнодорожной больнице (1900-е годы). Важнейшая городская магистраль в центре Иркутска - улица К. Маркса с особняком К. Я. Колыгиной (1878, архитектор Кудельский; ныне Дом офицеров), со зданиями Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова, отделения Русско-Азиатского банка в стиле модерн (1910-1912, архитектор В. О. Коляновский; ныне поликлиника), бывшие гостиницы «Грандотель» (1900-03, архитектор А. И. Кузнецов), музыкального и художественного училищ в стиле модерн (1909-11, архитектор Э. В. Ю. Иогансен), культурно-бытового комплекса в стиле конструктивизма (1934-36, архитектор А. А. Оль).

В деревянной архитектуре Иркутска особое место занимают: бывший особняк Шубина (1781, пострадал от пожара в 2007), дома 1-й половины 19 века с фасадами, имитирующими классицистический каменный декор (особняк Е. А. Кузнецова), дома с разнообразными барочными наличниками и пропильной резьбой и художественной ковкой (дом П. А. Муханова, 1853; усадьба В. П. Сукачёва, 1882, резьба с китайскими мотивами по эскизам скульптора К. И. Померанцева; дом Шастина, начало 20 в., и др.), деревянная церковь Архангела Михаила бывшего скита Вознесенско-Иннокентьевского монастыря (1872-76).

Памятники: на могилах А. П. Щапова (1886), М. В. Загоскина и Н. С. Романова; первооткрывателям Сибири, борцам революции, В. И. Ленину (1925, установлен в 1936, скульптор С. Д. Меркуров), А. В. Вампилову (2003, скульптор М. В. Переяславец), А. В. Колчаку (2004, скульптор В. М. Клыков). Мемориальный комплекс «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941-45» (1975, архитектор В. Н. Федорин, художник В. Г. Смагин, инженер Р. М. Маврина).

Иркутск - крупный научный, образовательный и культурный центр. Среди научных учреждений - Иркутский научный центр СО РАН (1949), включающий: Институт географии имени В. Б. Сочавы, Институт геохимии имени А. П. Виноградова, Институт динамики систем и теории управления, Институт земной коры, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева, Институт солнечно-земной физики, Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского, Лимнологический институт, Сибирский институт физиологии и биохимии растений, а также иркутский филиал Института лазерной физики. В составе Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН (1987) - Институт эпидемиологии и микробиологии, НИИ педиатрии и репродукции человека; научные центры: реконструктивной и восстановительной хирургии, медицинской экологии. Функционирует также НИИ сельского хозяйства СО РАСХН. Среди других научных учреждений - НИИ благородных и редких металлов и алмазов, научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. В Иркутске свыше 20 государственных вузов (включая филиалы и представительства), в том числе Педагогический университет (1909), Иркутский государственный университет, Медицинский университет (1919), Технический университет (основан в 1930 как Сибирский горный институт, с 1938 горно-металлургический, с 1960 политехнический институт; современное название и статус с 1993; при университете - Минералогический музей имени А. В. Сидорова), Байкальский университет экономики и права (основан в 1930 как Сибирский финансово-экономический институт; название и статус неоднократно менялись; современное название и статус с 2002), Университет путей сообщения (основан в 1932 как Восточно-Сибирский институт инженеров транспорта; современное название и статус с 2002), сельскохозяйственная академия (1934; современный статус с 1996), Лингвистический университет (основан в 1948 как Педагогический институт иностранных языков; современное название и статус с 1996), Высшее военное авиационное инженерное училище (1931). Областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского (1861; современное название с 2000), Центральная городская библиотека имени А. В. Потаниной (1896). Музеи: Областной краеведческий музей (1782); Областной художественный музей имени В. П. Сукачёва (с 1920 отдел Музея народоведения при Восточно-Сибирском отделе РГО, позднее в составе Областного краеведческого музея, с 1936 самостоятельный музей; с 1975 - в здании губернской гимназии, 1905-07), истории Иркутска (1996), ледокола «Ангара» (построен в 1899-1900; музей открыт в 1990). Среди театров - Областной ТЮЗ имени А. Вампилова (1928), Областной театр кукол «Аистёнок» (1935), Областной музыкальной театр имени Н. М. Загурского (основан в 1941 как Театр музыкальной комедии; с 2001 современное название), «Театр Пилигримов» (1992). Областная филармония (1939), в её составе: оркестры - Симфонический (основан в 1958; с 2001 Губернаторский), Камерный (1974); ансамбли - хоровой «Вдохновение» (1990-е годы), инструментальные «Рондо», «Барокко», фортепианный квинтет (все - 1994), «Камерата» (1998), русский народных инструментов (2002) и др. Филармонические залы: Концертный (с 1950, бывший зал Дворянского собрания), Органный (1978, бывший польский Успенский костёл в стиле неоготики, 1881-86, архитектор И. Ф. Тамулевич) с органом немецкой фирмы «Alexander Schuke».

Иркутск - крупный научный, образовательный и культурный центр. Среди научных учреждений - Иркутский научный центр СО РАН (1949), включающий: Институт географии имени В. Б. Сочавы, Институт геохимии имени А. П. Виноградова, Институт динамики систем и теории управления, Институт земной коры, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева, Институт солнечно-земной физики, Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского, Лимнологический институт, Сибирский институт физиологии и биохимии растений, а также иркутский филиал Института лазерной физики. В составе Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН (1987) - Институт эпидемиологии и микробиологии, НИИ педиатрии и репродукции человека; научные центры: реконструктивной и восстановительной хирургии, медицинской экологии. Функционирует также НИИ сельского хозяйства СО РАСХН. Среди других научных учреждений - НИИ благородных и редких металлов и алмазов, научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. В Иркутске свыше 20 государственных вузов (включая филиалы и представительства), в том числе Педагогический университет (1909), Иркутский государственный университет, Медицинский университет (1919), Технический университет (основан в 1930 как Сибирский горный институт, с 1938 горно-металлургический, с 1960 политехнический институт; современное название и статус с 1993; при университете - Минералогический музей имени А. В. Сидорова), Байкальский университет экономики и права (основан в 1930 как Сибирский финансово-экономический институт; название и статус неоднократно менялись; современное название и статус с 2002), Университет путей сообщения (основан в 1932 как Восточно-Сибирский институт инженеров транспорта; современное название и статус с 2002), сельскохозяйственная академия (1934; современный статус с 1996), Лингвистический университет (основан в 1948 как Педагогический институт иностранных языков; современное название и статус с 1996), Высшее военное авиационное инженерное училище (1931). Областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского (1861; современное название с 2000), Центральная городская библиотека имени А. В. Потаниной (1896). Музеи: Областной краеведческий музей (1782); Областной художественный музей имени В. П. Сукачёва (с 1920 отдел Музея народоведения при Восточно-Сибирском отделе РГО, позднее в составе Областного краеведческого музея, с 1936 самостоятельный музей; с 1975 - в здании губернской гимназии, 1905-07), истории Иркутска (1996), ледокола «Ангара» (построен в 1899-1900; музей открыт в 1990). Среди театров - Областной ТЮЗ имени А. Вампилова (1928), Областной театр кукол «Аистёнок» (1935), Областной музыкальной театр имени Н. М. Загурского (основан в 1941 как Театр музыкальной комедии; с 2001 современное название), «Театр Пилигримов» (1992). Областная филармония (1939), в её составе: оркестры - Симфонический (основан в 1958; с 2001 Губернаторский), Камерный (1974); ансамбли - хоровой «Вдохновение» (1990-е годы), инструментальные «Рондо», «Барокко», фортепианный квинтет (все - 1994), «Камерата» (1998), русский народных инструментов (2002) и др. Филармонические залы: Концертный (с 1950, бывший зал Дворянского собрания), Органный (1978, бывший польский Успенский костёл в стиле неоготики, 1881-86, архитектор И. Ф. Тамулевич) с органом немецкой фирмы «Alexander Schuke».

В Иркутске ежегодно проводятся международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» (с 2004), областной литературно-музыкальный фестиваль «Декабристские вечера» (с 1985), «Дни русской духовности и культуры "Сияние России"» (с 1994), многочисленные фольклорные фестивали, а также международный Байкальский фестиваль зимних игр «Зимниада» (с 2003), международная туристическая выставка «Байкалтур» (с 1996). Один раз в 2 года - Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии имени А. Вампилова (с 1997). Клуб по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» выступает на стадионе «Труд» (25 тысяч мест), призёр чемпионатов России, финалист Кубка России (2005).

Иркутск - крупный промышленный центр. Наиболее развито машиностроение: авиационный завод (1934; осенью 1941 в его цехах было размещено оборудование эвакуированного из Москвы авиационного завода; входит в научно-производственную корпорацию «Иркут»; серийное производство различных модификаций военных самолётов Су-30, учебно-боевых самолётов Як-130 и многофункциональных самолётов-амфибий Бе-200, в том числе на экспорт), завод тяжёлого машиностроения [создан в 1929-30 на базе обозных мастерских (1907) как механический завод имени В. В. Куйбышева, в ноябре 1941 года в нём размещалось оборудование заводов, эвакуированных из УССР (Старокраматорского имени Г. К. Орджоникидзе и Новокраматорского имени И. В. Сталина), современное название с 1992 года; производит оборудование для золотодобычи, чёрной и цветной металлургии и др.], «Энерпред» (гидравлический инструмент), «Иркутсккабель», авиаремонтный завод Яд 403 и др. Среди других предприятий - швейная фирма «ВиД» (мужские и детские костюмы и др.), масложировой и мясной комбинаты, завод по розливу минеральных вод (лечебно-столовая вода «Иркутская») и др. Иркутская ГЭС (1950-59; мощность около 665 МВт).

В окрестностях Иркутска - Архитектурно-этнографический музей народов Приангарья «Тальцы» с деревянными постройками (1980; Спасская башня, 1667, и Казанская церковь, 1679, Илимская острога; усадебная сибирская застройка 19 века), с наскальной живописью 6-3-го тысячелетия до нашей эры с Каменных островов на Ангаре; Спасская церковь в селе Урик (1771-1779, в ограде церкви - могила декабриста Н. М. Муравьёва), Казанская церковь в селе Усть-Куда (1804).

Лит.: Иркутск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1883; Иркутск, его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири. М., 1891; [Пежемский П. И., Кротов В. А.]. Иркутская летопись. Иркутск, 1911-1914. Т. 1-2; Кудрявцев Ф. А., Вендрих Г. А. Иркутск. Очерки по истории города. Иркутск, 1971; Полунина Н. М. У истоков каменного града. Иркутск, 1979; она же. Живая старина Приангарья. М., 1990; Оглы Б. И. Иркутск. О планировке и архитектуре города. Иркутск, 1982; Козлов И. И. Путеводитель по Иркутску. Иркутск, 1982; Фатьянов А. Д. Иркутские сокровища. Иркутск, 1985; Иркутск: три века, 1686-1986: страницы жизни. Иркутск, 1986; Беседина О. Н. Памятники истории и архитектуры Иркутска. Культовое зодчество. Новосиб., 1990; Памятники истории и культуры Иркутска. Иркутск, 1993; Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881-1924 гг. Иркутск, 1993-1994. [Т. 1-2]; Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII - начало XX в. М., 2000; Иркутск в панораме веков. Очерки истории города. Иркутск, 2003; Колмаков Ю. П. Иркутская летопись 1661-1940 годы Иркутск, 2003.

А. В. Дулов (история), Н. Ю. Замятина (экономика), Л. К. Масиэль Санчес, П. С. Павлинов (архитектура).