Иркутская область

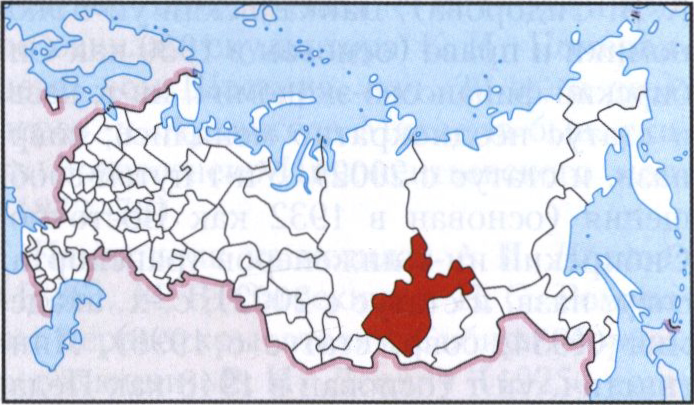

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Российской Федерации; образован 1.1.2008 в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Расположена в Азиатской части России, на юге Восточной Сибири. На юго-востоке омывается водами озера Байкал. Входит в Сибирский федеральный округ. Площадь 774,8 тысяч км2 (в том числе округ 22,1 тысяч км2). Население 2513,8 тысяч человек [в том числе в округе проживают 133,9 тысяч человек, 2007; 1977 (151) тысяч человек в 1959, 2830,6 (136,3) тысяч человек в 1989]. Административный центр - г. Иркутск. Административно-территориальное деление: 33 района, 22 города, 54 посёлка городского типа.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Российской Федерации; образован 1.1.2008 в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Расположена в Азиатской части России, на юге Восточной Сибири. На юго-востоке омывается водами озера Байкал. Входит в Сибирский федеральный округ. Площадь 774,8 тысяч км2 (в том числе округ 22,1 тысяч км2). Население 2513,8 тысяч человек [в том числе в округе проживают 133,9 тысяч человек, 2007; 1977 (151) тысяч человек в 1959, 2830,6 (136,3) тысяч человек в 1989]. Административный центр - г. Иркутск. Административно-территориальное деление: 33 района, 22 города, 54 посёлка городского типа.

Органы государственной власти. До дня завершения формирования законодательного (представительского) органа государственной власти первого созыва и высшего исполнительного органа государственной власти нового субъекта Российской Федерации, но не позднее 1.1.2009 действует переходный период образования нового субъекта Российской Федерации. В целях выполнения задач переходного периода координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Иркутской области и автономного округа по предметам совместного ведения осуществляется Правительством Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. В составе нового субъекта Российской Федерации в границах территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа создаётся административно-территориальная единица с особым статусом - Усть-Ордынский Бурятский округ (далее - округ).

Реклама

Законодательное собрание Иркутской области осуществляет полномочия Законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации с 1.1.2008 до дня завершения формирования Законодательного собрания нового субъекта Российской Федерации первого созыва в правомочном составе. Законодательное собрание первого созыва избирается на 5 лет и состоит из 50 депутатов. Высшее должностное лицо - губернатор области - наделяется полномочиями по представлению Президента Российской Федерации Законодательным собранием области. Губернатор формирует правительство области и определяет структуру органов исполнительной власти. Для обеспечения прав и законных интересов коренных малочисленных народов и народов, традиционно проживающих на территории Иркутской области, органы государственной власти Российской Федерации и Иркутской области оказывают им помощь в сохранении национальной самобытности, развитии национальных языков и национальных культур, в том числе путём наделения органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями в области защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни. В переходный период на территории нового субъекта Российской Федерации продолжают осуществлять свои полномочия действующие в Иркутской области и округе территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения.

Б. А. Страшун.

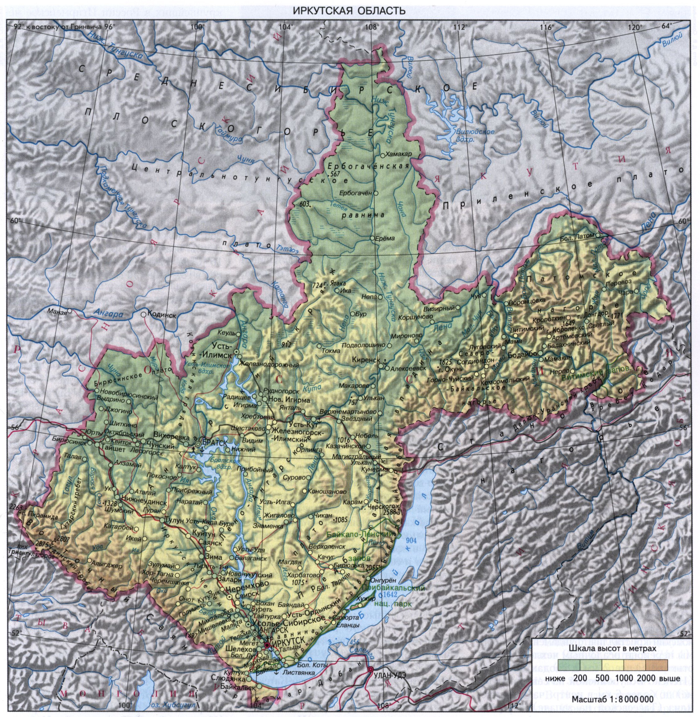

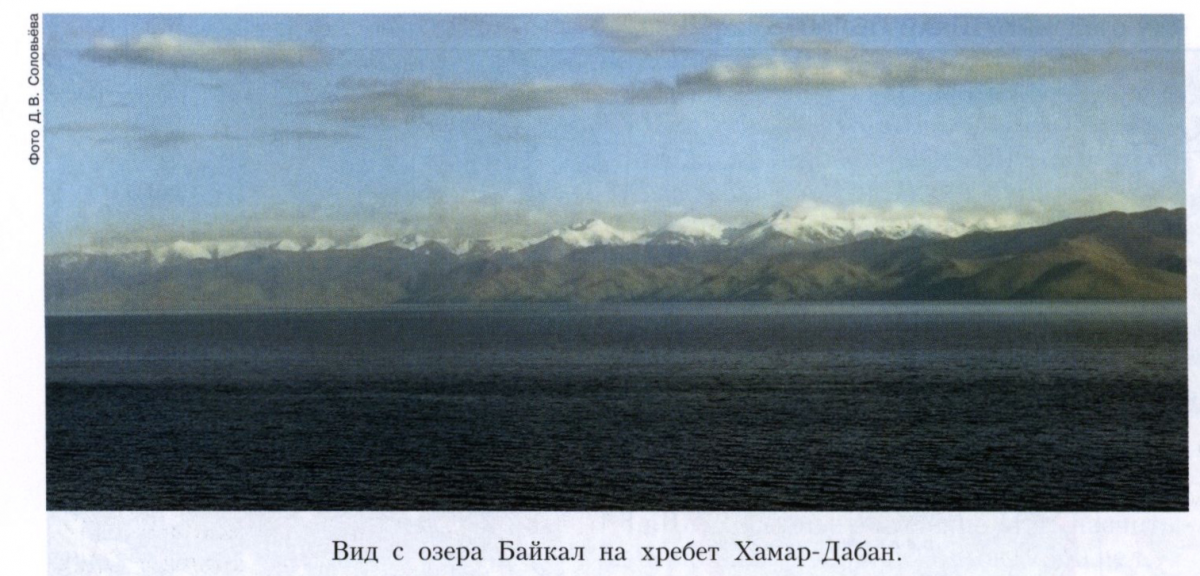

Природа. Рельеф. Большая часть территории области расположена в пределах южной оконечности Среднесибирского плоскогорья. Центральная часть Иркутской области занимают Лено-Ангарское, Приленское и Бирюсинское плато, Ангарский кряж и Ковинская гряда, в северной части преобладает плоскоравнинный рельеф (Мурская и Ербогачёнская равнины). На юго-востоке Среднесибирское плоскогорье окаймляет Предбайкальская впадина с грядовым рельефом. На юге к северо-восточным склонам Восточного Саяна примыкает Иркутско-Черемховская предгорная равнина. Около 1/3 территории занимают горы. На юго-западе – система хребтов Восточного Саяна (высота 2875 м, пик Триангуляторов - высшая точка Иркутской области): Удинский, Гутарский, Окинский и др. Альпинотипный рельеф хребтов сочетается с выровненными глубокорасчленёнными скально-осыпными высокогорьями и среднегорьями. На северо-востоке - северная часть Северо-Байкальского нагорья, Патомское нагорье, Делюн-Уранский хребет, северный макросклон хребта Кодар. Вдоль юго-западного побережья Байкала протягивается невысокий Приморский хребет, к северу сменяющийся альпинотипным глубокорасчленённым Байкальским хребтом. На крайнем юго-востоке - отроги хребта Хамар-Дабан.

Широко распространены многолетнемёрзлые породы. На севере - мерзлота сплошная, местами прерывистая, в южной части - островная и малольдистая. В горах мощность многолетнемёрзлых пород свыше 150 м.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Иркутская область находится главным образом в пределах юго-западной окраины древней Сибирской платформы (кратона), обрамлённой складчатыми сооружениями Восточного Саяна на юго-западе и Байкало-Патомской области на востоке и юго-востоке. Архейско-раннепротерозойский кристаллический фундамент платформы перекрыт осадочным чехлом мощностью от менее 2 км в сводах антеклиз (Непско-Ботуобинской на северо-востоке) до более 6 км в центральных частях синеклиз (Тасеевской на западе). Широко распространены мелководно-морские отложения кембрия (в том числе соленосная толща нижнего кембрия), ордовика и нижнего силура (песчаники, известняки, доломиты). От южной окраины платформы в северо-восточном направлении протягивается Ангаро-Ленская зона внутриплатформенных дислокаций, где нижнепалеозойские слои смяты в линейные складки, осложнённые взбросо-надвигами. В наиболее глубокой - Тасеевской (Присаянско-Енисейской) синеклизе на породах кембрия - нижнего силура залегает континентальная вулканогенная толща девона. Северные районы Иркутской области относятся к южной окраине Тунгусской синеклизы; сложены континентальной угленосной серией среднего карбона - перми, перекрытой платобазальтами (траппами) верхней части перми - нижнего триаса. Палеозойские отложения на севере области прорваны силлами и дайками долеритов, а также штоками, некками и трубками взрыва основных и ультраосновных пород. Континентальные угленосные отложения юрского возраста заполняют небольшие наложенные впадины на юго-западе и западе области (Иркутско-Черемховская, Канско-Тасеевская), а также западную окраину Ангаро-Вилюйского прогиба (на севере). Южнее Непско-Ботуобинской антеклизы расположен Предпатомский прогиб, отделяющий Сибирскую платформу от байкальских складчатых структур Байкало-Патомской складчатой области (о геологическом строении юго-западного и юго-восточного складчатого обрамления Сибирской платформы смотри в статьях Восточный Саян и Забайкалье). Впадина озера Байкал, входящая в Байкальскую рифтовую систему, начала формироваться в эоцене. Рифтовая зона тектонически и сейсмически активна. Интенсивность землетрясений может достигать 10-11 баллов.

Важнейшие полезные ископаемые: золото (россыпные месторождения Ленского золотоносного района, уникальное по запасам коренное месторождение Сухой Лог в бассейне реки Вача и др.), железо (Ангаро-Илимский железорудный район, Ангаро-Чунский, Ангаро-Катский, Иркутно-Китойский железорудные районы); каменные и бурые угли (основная часть запасов сосредоточена в Иркутском угольном бассейне), нефть и природный горючий газ [основные месторождения - Ковыктинское (газоконденсатное), Верхнечонское, Ярактинское, Дулесьминское (нефтегазовые)]. Имеются месторождения редкометалльных руд (Восточно-Саянская редкометалльная провинция, в том числе уникальное месторождение Гольцовое), каменной (месторождения Усольское, Зиминское, Братское, Тыретское) и калийных (Непское) солей, мусковита (одна из крупнейших в мире Мамско-Чуйская слюдоносная провинция), талька (Онотское месторождение), магнезита (крупнейшее Савинское месторождение), огнеупорных глин (Трошковское), формовочных песков (одно из крупнейших в России Игирменское месторождение), графита, апатита, гипса, цементных и флюсовых известняков, облицовочного камня, камнесамоцветного сырья (чароит, лазурит, аметисты, агаты, яшма, мраморный оникс, горный хрусталь) и др.

Важнейшие полезные ископаемые: золото (россыпные месторождения Ленского золотоносного района, уникальное по запасам коренное месторождение Сухой Лог в бассейне реки Вача и др.), железо (Ангаро-Илимский железорудный район, Ангаро-Чунский, Ангаро-Катский, Иркутно-Китойский железорудные районы); каменные и бурые угли (основная часть запасов сосредоточена в Иркутском угольном бассейне), нефть и природный горючий газ [основные месторождения - Ковыктинское (газоконденсатное), Верхнечонское, Ярактинское, Дулесьминское (нефтегазовые)]. Имеются месторождения редкометалльных руд (Восточно-Саянская редкометалльная провинция, в том числе уникальное месторождение Гольцовое), каменной (месторождения Усольское, Зиминское, Братское, Тыретское) и калийных (Непское) солей, мусковита (одна из крупнейших в мире Мамско-Чуйская слюдоносная провинция), талька (Онотское месторождение), магнезита (крупнейшее Савинское месторождение), огнеупорных глин (Трошковское), формовочных песков (одно из крупнейших в России Игирменское месторождение), графита, апатита, гипса, цементных и флюсовых известняков, облицовочного камня, камнесамоцветного сырья (чароит, лазурит, аметисты, агаты, яшма, мраморный оникс, горный хрусталь) и др.

Климат. Природные условия для жизни населения благоприятные, в северной части - дискомфортные. Климат умеренный, резко континентальный. Зима продолжительная, сухая и морозная. Средняя температура января от -36 °С на севере до -21 °С на юге, на побережье Байкала -17,2 °С. На горных склонах отмечается инверсия температур. Лето жаркое, в первой половине засушливое, во второй - дождливое (до 80-85% годовой суммы осадков). Средняя температура июля 15-16°С на севере, на юге 17-18 °С. Осадков в год 350-450 мм, в горах до 700 мм и выше.

Внутренние воды. В Иркутской области насчитывается 67 тысяч водотоков, принадлежащих бассейну Енисея и Лены. Основные реки: Ангара (длина в пределах области 1360 км) с притоками, преимущественно берущими начало в горах Восточного Саяна, - Китой, Белая, Ока, Уда, Бирюса и др.; Нижняя Тунгуска, Лена с притоками Витим и Киренга. Расход воды в Ангаре зарегулирован Байкалом и крупнейшими водохранилищами - Братским водохранилищем, Усть-Илимским водохранилищем и Иркутским водохранилищем. На реках много порогов, перекатов, особенно в горах и на плоскогорьях. Потенциальные запасы гидроэнергетических ресурсов очень велики (200-250 миллиардов кВтч в год). Сток неравномерный в течение года: в период весеннего половодья скопления льда на узких участках глубоковрезанных речных долин приводят к подъёму уровня на 6-8 м, местами - до 25 м. Ледостав длится до 6-7 месяцев на севере области. Характерно обилие наледей. Питание рек преимущественно снеговое (50%) и дождевое (35-40%). В Иркутской области - часть акватории озера Байкал.

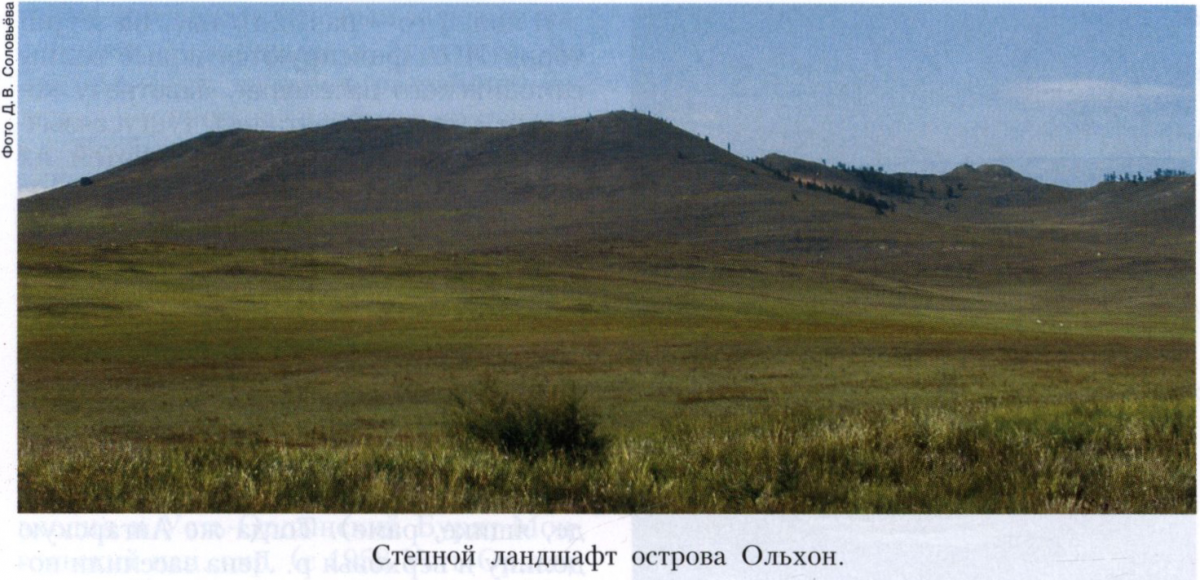

Почвы, растительный и животный мир. Иркутская область расположена в пределах средней, южной тайги и подтайги. Лесистость (от 75 до 95%) снижается в горах и на так называемых лесостепных островах (Иркутский, Черемховский, Куйтунский, Заларинский), где площадь лесов не превышает 25-30%. В Иркутской области сосредоточено 11,5% всех лесов Российской Федерации. Общий запас древесины составляет 12,1% общероссийского (8879,9 миллионов м3). На севере преобладают лиственничные леса на криозёмах и гранузёмах, в центральной части - темнохвойные леса из ели, сосны кедровой, пихты, к югу от Ангары - преимущественно сосновые, нередко с примесью лиственницы и берёзы на дерново-подзолистых почвах. В горах выражена высотная поясность. На Патомском нагорье лиственничники с высотой 1400 м переходят в пояс кедровых стлаников, затем в гольцы. В горах Восточного Саяна лиственнично-сосновые леса сменяются кедровниками с примесью ели и пихты на подбурах, выше 1600 м распространены подгольцовые редколесья с кустарниками (золотистый рододендрон, кедровый стланик); на вершинах - нивально-гольцово-тундровые комплексы на литозёмах. В пределах лесостепных островов под степной растительностью сформировались дерново-карбонатные почвы и чернозёмы выщелоченные (преимущественно распаханные); под лесами из берёзы, лиственницы, сосны - тёмно-серые лесные почвы. На юго-востоке области, в Приольхонье, сохранился участок сухих степей. В предгорьях Восточного Саяна, на севере и по долинам Патомского нагорья много болот.

Почвы, растительный и животный мир. Иркутская область расположена в пределах средней, южной тайги и подтайги. Лесистость (от 75 до 95%) снижается в горах и на так называемых лесостепных островах (Иркутский, Черемховский, Куйтунский, Заларинский), где площадь лесов не превышает 25-30%. В Иркутской области сосредоточено 11,5% всех лесов Российской Федерации. Общий запас древесины составляет 12,1% общероссийского (8879,9 миллионов м3). На севере преобладают лиственничные леса на криозёмах и гранузёмах, в центральной части - темнохвойные леса из ели, сосны кедровой, пихты, к югу от Ангары - преимущественно сосновые, нередко с примесью лиственницы и берёзы на дерново-подзолистых почвах. В горах выражена высотная поясность. На Патомском нагорье лиственничники с высотой 1400 м переходят в пояс кедровых стлаников, затем в гольцы. В горах Восточного Саяна лиственнично-сосновые леса сменяются кедровниками с примесью ели и пихты на подбурах, выше 1600 м распространены подгольцовые редколесья с кустарниками (золотистый рододендрон, кедровый стланик); на вершинах - нивально-гольцово-тундровые комплексы на литозёмах. В пределах лесостепных островов под степной растительностью сформировались дерново-карбонатные почвы и чернозёмы выщелоченные (преимущественно распаханные); под лесами из берёзы, лиственницы, сосны - тёмно-серые лесные почвы. На юго-востоке области, в Приольхонье, сохранился участок сухих степей. В предгорьях Восточного Саяна, на севере и по долинам Патомского нагорья много болот.

В составе фауны 68 видов млекопитающих, 326 видов птиц, 70 видов пресноводных рыб. В Красной книге Российской Федерации - 35 видов животных, 77 видов отнесены к регионально редким. На территории Иркутской области сосредоточено 12% общероссийской численности соболя, 13% - благородного оленя, 4-5% - бурого медведя. Высока численность популяций других промысловых видов: лося, изюбра, кабарги, косули. По добыче пушнины Иркутская область занимает одно из ведущих мест в России.

В составе фауны 68 видов млекопитающих, 326 видов птиц, 70 видов пресноводных рыб. В Красной книге Российской Федерации - 35 видов животных, 77 видов отнесены к регионально редким. На территории Иркутской области сосредоточено 12% общероссийской численности соболя, 13% - благородного оленя, 4-5% - бурого медведя. Высока численность популяций других промысловых видов: лося, изюбра, кабарги, косули. По добыче пушнины Иркутская область занимает одно из ведущих мест в России.

Состояние и охрана окружающей среды. Антропогенная трансформация ландшафтов связана с эксплуатацией лесных ресурсов, добычей полезных ископаемых и промышленным освоением, особенно интенсивным на юге области. На леса 1-й группы, выполняющие стабилизационные функции, приходится 22,5% площади лесного фонда. Значительные перерубы отмечаются в Братском, Тайшетском, Усть-Илимском, Чунском районах. Уменьшается доля хвойных пород, особенно сосны и кедра. Сильно нарушены ландшафты в районах добычи угля открытым способом (Тулунский, Черемховский, Азейский угольные разрезы), а также в долинах рек при добыче россыпного золота (бассейны рек Витим, Большой Патом, Малый Патом и др.). Введение в строй Иркутского и Братского алюминиевых заводов, лесопромышленных комбинатов в городах Братск и Усть-Илимск, Ангарского НПЗ, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и других промышленных предприятий привело к обострению экологической ситуации в южной части области, критическому состоянию воздушного бассейна ряда городов (Ангарск, Зима, Усолье-Сибирское, Иркутск, Братск) и др., где на 1 человек в год приходится 446 кг выбросов вредных веществ по 108 наименованиям (оксиды углерода и азота, диоксид серы и др.). В целом выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 521 тысячу тонн, сброс загрязнённых сточных вод 846 миллионов м3 (2006).

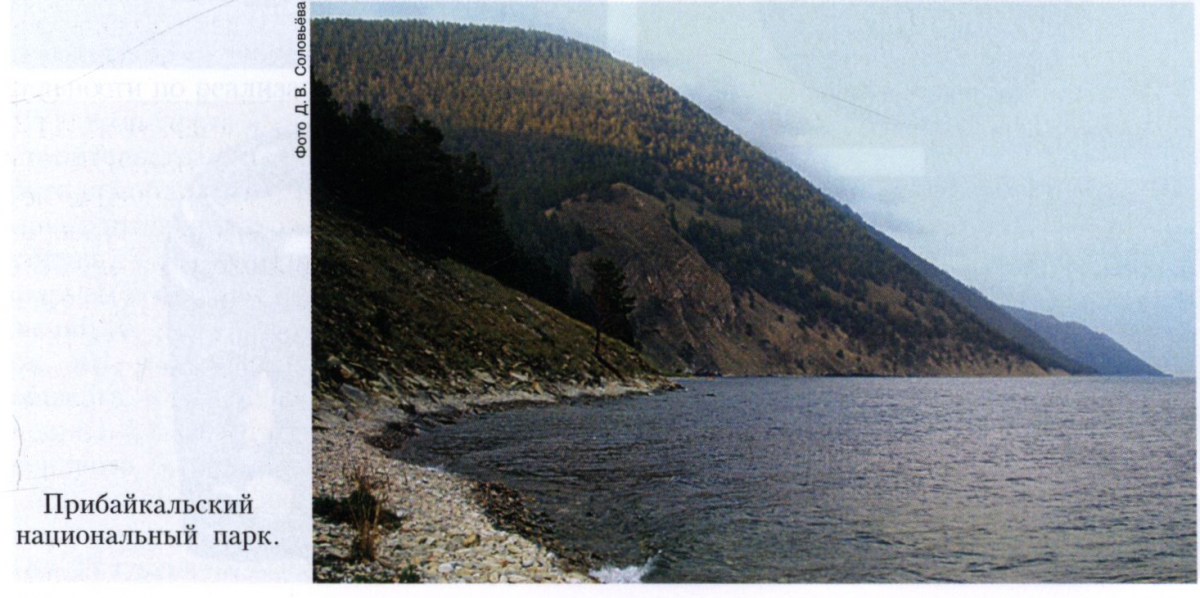

Система охраняемых природных территорий, занимающих 2,4% площади Иркутской области, представлена Витимским заповедником, Байкало-Ленским заповедником, Прибайкальским национальным парком, Тофаларским заказником федерального значения (площадь 132 тысяч га) и 13 региональными заказниками (Туколонь, Магданский и др.), 77 памятниками природы, среди которых - уникальные ландшафтные объекты (бухта Песчаная), живописные водопады (Уковский, Гутарский и др.), карстовые пещеры (Нижнеудинская, Мечта и др.). Наибольшим рекреационным потенциалом обладают Слюдянский, Иркутский, Ольхонский районы.

Г. С. Самойлова.

Население. Большую часть населения Иркутской области составляют русские (90%, 2002, перепись). Проживают также буряты - 3% (в округе - 40%), татары - 2,1%, белорусы - 0,5%, армяне - 0,3%, чуваши - 0,3%, азербайджанцы - 0,2%, мордва - 0,2%, немцы - 0,2%, башкиры - 0,1%, евреи - 0,1%, таджики - 0,1% и др.

Характерна естественная убыль населения: смертность (17,0 на 1000 жителей, 2005) превышает рождаемость (11,9 на 1000 жителей); в округе также наблюдается незначительная естественная убыль (смертность 16,0 на 1000 жителей, рождаемость 14,7 на 1000 жителей). Младенческая смертность 12,5 (в округе - 14,5) на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,6% (52,1%). Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 19% (в округе в 1,4 раза выше - 26,2%), старше трудоспособного возраста 17,1% (13,6%). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 60,4 (58,9) года [мужчины - 53,4 (52,4), женщины - 68,7 (66,6)]. Наблюдается миграционный отток населения [21 (в округе - 6) на 10 тысяч человек]: всего в 2005 году из Иркутской области выехали свыше 16 тысяч человек (главным образом в западные районы страны), въехали около 11,0 тысяч человек (преимущественно из соседних субъектов Российской Федерации). Средняя плотность населения 3,2 человека/км2 (в округе она почти в 2 раза выше - 6,1 человек/км2, 2007); в южной и западной частях области - в верхнем течении реки Ангара и в районе Братского водохранилища - средняя плотность населения около 5 человек/км2. Доля городского населения 79,0% (62,1% в 1959; 80,5% в 1989); в округе все поселения сельские. Крупные города (2007, тысяч человек): Иркутск (575,9), Братск (253,2), Ангарск (244,1), Усть-Илимск (98,6), Усолье-Сибирское (86,2).

Н. Ю. Замятина, П. И. Пучков.

Религия. В Иркутской области действуют (2006): 150 приходов Иркутской и Ангарской епархии (учреждена в декабре 1706, самостоятельная с 1707) Русской православной церкви Московского патриархата; 11 приходов Иркутского деканата епархии Святого Иосифа Римско-католической церкви; 4 буддистские общины, принадлежащие к Буддийской традиционной Сангхе России, а также буддистский центр «Алмазный путь» школы Карма-Кагью; 2 молитвенные общины евангельских христиан (Иркутская церковь Христа евангельских христиан, Церковь «Вифания»); 2 прихода Русской православной старообрядческий церкви Белокриницкой иерархии (кроме того, немногочисленные поповские старообрядческие общины имеются в местных центрах), старообрядцы Поморского согласия проживают в селе Хор-Тагна Заларинского района; 2 Централизованные религиозные организации христиан веры евангельской - пятидесятников; Централизованная религиозная организация Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Иркутской области; Централизованная религиозная организация Иркутская община Церкви христиан адвентистов седьмого дня; лютеранский приход Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии; мусульманская Централизованная религиозная организация «Байкальский муфтият» (большинство прибайкальских мусульман принадлежат к суннитам); иудаистская религиозная община (Главный раввинат Иркутска и Иркутской области); на территории Иркутской области действуют немногочисленные молитвенные собрания свидетелей Иеговы и мормонов; постоянно увеличивается число неоязычников.

На территории Иркутской области находятся: Иркутский в честь иконы Божией Матери «Знамение» женский монастырь (основан в 1689, закрыт в 1926, возрождён в 1994; мощи святителя Иннокентия Иркутского), Абатанатский дацан (в посёлке Усть-Ордынский); действуют католические монашеские ордена: Община Сестёр милосердия святого Карла Борромео, Община Сестёр служительниц Святого Духа (в Иркутске), Сёстры служительницы Божией Матери Непорочного Зачатия (в Ангарске), Отцы-кармелиты, Сёстры-кармелитки босые и Сёстры-альбертинки, служащие убогим (все три ордена - в Усолье-Сибирском).

Исторический очерк. Древнейшие люди появились на территории Иркутской области более 1 млн. лет назад. В позднем палеолите формировались локальные культуры (Мальта и др.). В конце палеолита в каменной индустрии начала распространяться «вкладышевая» техника. К раннему неолиту относится появление китайской культуры. Её сменили Исаковская культура и серовская культура, традиции которых продолжались в бронзовом веке (глазковская культура). Развитая обработка бронзы привнесена мигрантами из Южного Забайкалья (так называемые погребения Шумилихинского типа - характерно помещение умершего в могильную яму в сидячем положении). В финале бронзового века распространилась плиточных могил культура (и вместе с ней - скотоводство), в 8-7 веках до нашей эры появились первые изделия из железа. Под её воздействием у местных жителей складывались новые погребальные традиции (бутухейский тип памятников - погребения вытянутые на спине, головой на юго-восток). К концу 1-го тысячелетия до нашей эры сформировались две культурно-хозяйственные группы: скотоводов в степях, охотников и рыболовов в тайге.

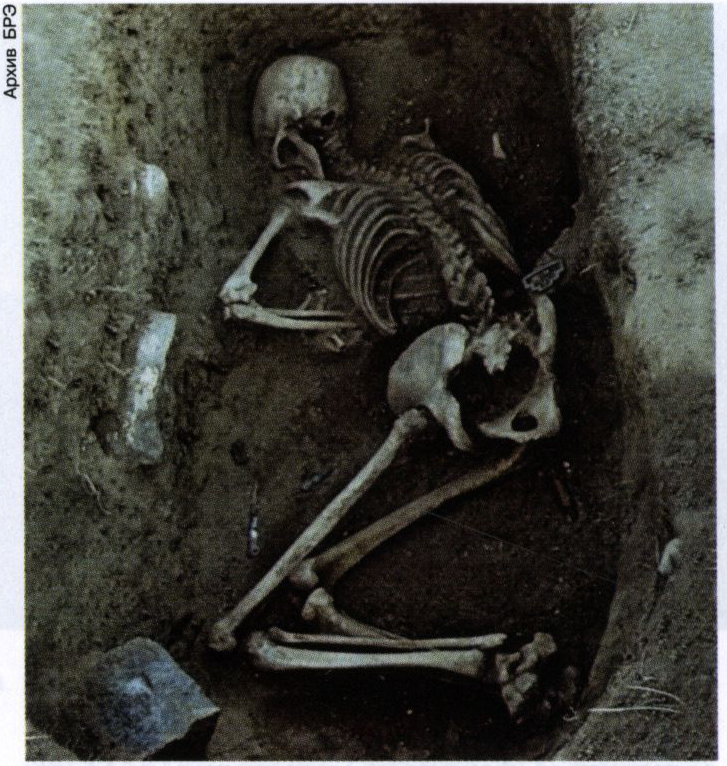

В конце 1-го тысячелетия до нашей эры в степи стала распространяться елгинская культура; сформировались крупные центры по производству железа, появились городища-святилища на возвышенных местах, поминальные конструкции, сложенные из каменных плит в виде шатра; погребения на боку с подогнутыми ногами в ямах под каменными кладками. Существенное влияние на елгинцев оказывала держава хунну; показателем этого являются ажурные поясные пластины, пряжки, ложечковидные подвески, керамика, оружие, копирующие хуннские образцы.

Иркутская область. Могильник Цаган-Хушун II (Приольхонье). Погребение елгинской культуры. 1 век до нашей эры - 1 век нашей эры.

В середине 1-го тысячелетия нашей эры в Южную Сибирь начали проникать тюркские племена теле; одно из них - курыкане (китайский «гулигань») - расселилось в Южном Прибайкалье. В южной части долины реки Ангара проживали самодийские племена, оставившие захоронения долоновского типа (трупосожжения на поверхности земли). В середине 6 века теле вошли в образованный Тюркский каганат, в 8 веке - в Уйгурский каганат.

В конце 1-го - начале 2-го тысячелетия на территории Иркутской области фиксируются новые волны самодийского населения, навстречу которым с востока двигались тунгусоязычные племена (характерной чертой их погребального ритуала было помещение умерших в берестяные чехлы). В степных районах они переходили к скотоводству, в лесных традиционно продолжали заниматься охотой и рыболовством. С 12 века в юго-восточные районы современной Иркутской области начали проникать монголо-язычные племена, оставившие захоронения ангинского типа (трупоположения в деревянных внутримогильных конструкциях - колоде, ящике, раме). Тогда же Ангарскую долину и верховья реки Лена заселили носители усть-талькинской культуры, говорившие на одном из тюркских (кыпчакских) языков. В начале 13 века население юга современной Иркутской области попало в зависимость от державы Чингисхана и находилось в даннической зависимости от монгольских ханов до прихода русских. В 13-14 веках здесь появились предки бурят, под давлением которых тюркское население Приангарья ушло в район среднего течения Лены, где впоследствии сформировались якуты.

В 1-й половине 17 века на территории современной Иркутской области появились первые русские поселенцы: казаки из г. Енисейск достигли побережья Ангары, где заложили ряд острогов. В течение 17 века здесь сложилась система «братских острогов» (Братский, Балаганский, Верхоленский, Иркутский, Идинский, Илимский и др., с близлежащими слободами и деревнями), в 1708 году вошедших в состав Енисейского уезда Сибирской губернии. Основными занятиями населения были охота, рыболовство, промыслы, а также торговля с местным кочевым населением - эвенками и бурятами. Во 2-й половине 17 века начались разработки соляных источников (наиболее крупные - в селе Усолье, ныне г. Усолье-Сибирское).

Территория современной Иркутской области входила в состав Сибирской губернии (1708-64), Иркутской губернии (1764-1926; в 1783-1796 Иркутское наместничество), Иркутского округа Сибирского края (1926-30), затем в состав Восточно-Сибирского края (1930-36) и Восточно-Сибирской области (декабрь 1936 - сентябрь 1937). 26.9.1937 образована Иркутская область. Делилась на 39 районов, на правах района в состав Иркутской области входил и Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный округ (с 1958 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ).

В годы Великой Отечественной войны на территорию Иркутской области были эвакуированы предприятия из центральных областей страны (машиностроительные, а также лёгкой и пищевой промышленности).

По территории Иркутской области прошли линии Тайшет - Братск - Железногорск-Илимский - Усть-Кут (1958) и Усть-Кут - Усть-Илимск (Коршуниха-Ангарская - Лена-Восточная) (начало 1970-х годов) Восточно-Сибирской железной дороги, линия Усть-Кут - Нижнеангарск Байкало-Амурской магистрали.

По результатам референдума, состоявшегося 16.4.2006 на территории Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 30.12.2006 был подписан Федеральный закон об их объединении с 1.1.2008 в новый субъект Российской Федерации - Иркутскую область.

С.В. Кузьминых, А. В. Харинский (археология).

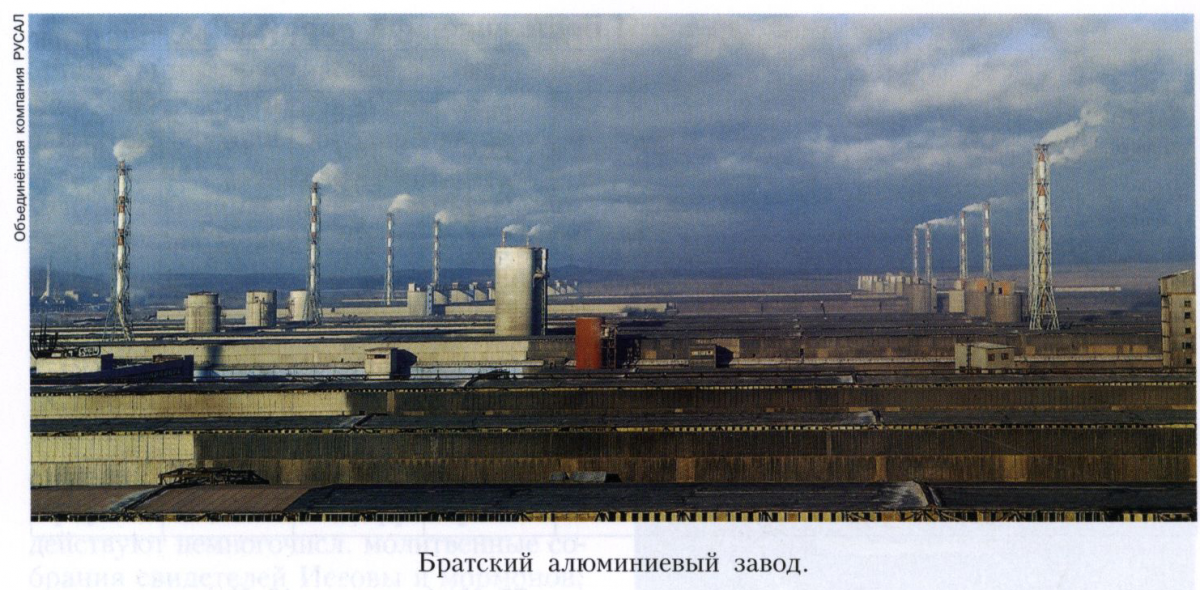

Хозяйство. Иркутская область входит в Восточно-Сибирский экономический район. Объём промышленной продукции (обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости в 9 раз превышает объём сельскохозяйственной продукции (в округе объём сельскохозяйственной продукции в 19 раз превышает объём промышленной продукции, 2005). В экономике страны область выделяется производством первичного алюминия (около 1/3 российского производства), целлюлозы (27,1%), деловой древесины (14,7%) и пиломатериалов (12,1%), добычей поваренной соли (13,6%), выработкой электроэнергии (5,9%).

В структуре ВРП (%, 2004) доля промышленности 33,3, торговли и коммерческой деятельности по реализации товаров и услуг 17,1, транспорта и связи 14,2, сельского хозяйства 6,1, строительства 5,4. В структуре ВРП округа преобладает сельское хозяйство (57,1%); свыше 1/3 приходится на отрасли, производящие услуги. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %, 2005); частная свыше 75 (в округе около 50), государственная и муниципальная 12 (42), общественных и религиозных организаций (объединений) 4,6 (3,0), прочие формы собственности 6,2 (6,3).

Экономически активное население 1308 (в том числе в округе - 65) тысяч человек, из них 89% (84,3%) заняты в экономике. Структура занятости населения области по видам экономической деятельности (%, 2005): оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 15,4, отрасли обрабатывающей промышленности 15,1, сельское и лесное хозяйство 12,0, образование 11,2, транспорт и связь 10,1, здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,3, операции с недвижимым имуществом 6,5, строительство 5,5, предоставление других коммунальных, социальных и персональных услуг 3,7, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,1, добыча полезных ископаемых 1,8, другие виды деятельности 8,3. В округе в сельском и лесном хозяйстве заняты 41,8% работающих, в образовании - 17,1%, в оптовой и розничной торговле, предоставлении различных бытовых услуг - 9,4%, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 7,5%, на транспорте - 4,2%, в обрабатывающей промышленности - 3,5%, в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 3,3%, занятые другими видами деятельности составляют 13,2%. Уровень безработицы в Иркутской области 10,0% (в округе немного выше - 12,8%). Денежные доходы на душу населения 10,8 тысяч рублей в месяц (86% от среднего по Российской Федерации; сентябрь 2007), в том числе в округе 3,9 тысячи рублей (31%); свыше 20% населения области и 75% населения округа имеют доходы ниже прожиточного минимума (2005).

Промышленность. Объём промышленной продукции области 204,4 миллиарда рублей (в том числе в округе 0,25 миллиардов рублей, 2005); из них 77,4% (в округе 45,6%) приходится на отрасли обрабатывающей промышленности, 14,2% (35,7%) - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды и 8,4% (18,7%) - на добычу полезных ископаемых [из них 26,3% (57%) - топливно-энергетические]. Структура обрабатывающей промышленности области (%): металлургия и производство металлических изделий 27,3, производство кокса и нефтепродуктов 21,9, деревообработка, целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность 17,1, химическая промышленность 10,7, машиностроение 10,3, пищевая промышленность 7,0, другие отрасли 5,7. В структуре обрабатывающей промышленности округа (%) преобладает пищевая промышленность - 61,6, доля деревообработки составляет 24,8, лёгкой промышленности - 5,6, целлюлозно-бумажного производства и полиграфической деятельности - 4,2, машиностроения - 3,2.

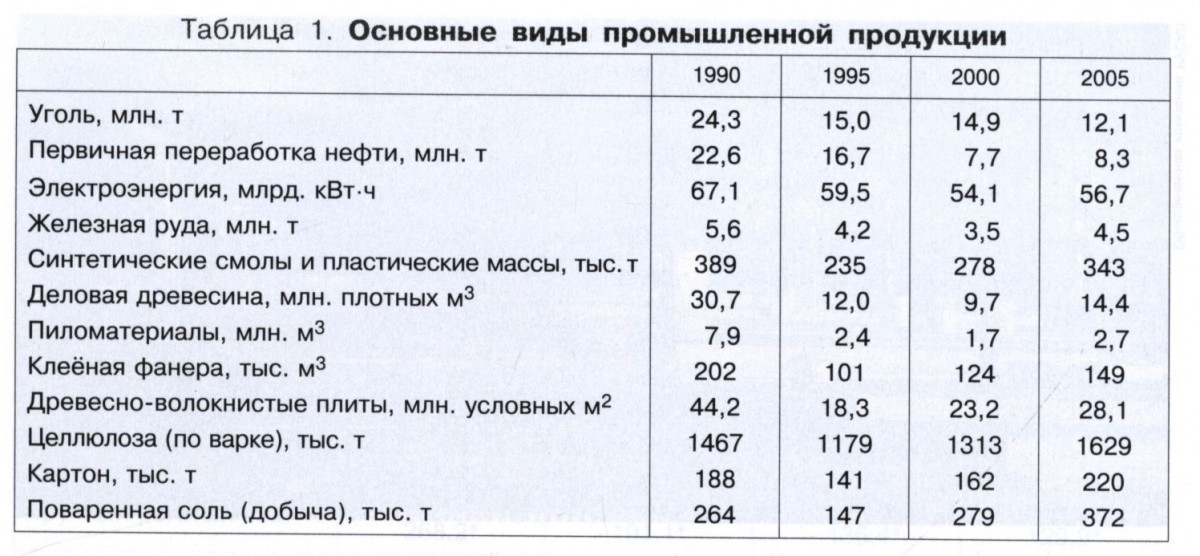

Разрабатывается Ковыктинское газоконденсатное месторождение; готовятся к эксплуатации (2007) месторождения нефти и природного газа (Верхнечонское нефтегазовое и др.). Переработка нефти (табл. 1; поступает по нефтепроводу Омск - Ангарск) осуществляется на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (входит в «Ангарскую нефтехимическую компанию»). Добывают каменный и бурый уголь: Черемховский, Азейский и Тулунский разрезы Иркутского угольного бассейна; на территории округа действуют Харанутский (Ишинское месторождение) и Головинский (Владимиро-Головинское месторождение) угольные разрезы. Ряд обслуживающих предприятий в Черемховском и Тулунском районах, в так называемой Касьяновской обогатительной фабрике в г. Черемхово. Добычу и обогащение угля в Иркутской области осуществляет «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).

Разрабатывается Ковыктинское газоконденсатное месторождение; готовятся к эксплуатации (2007) месторождения нефти и природного газа (Верхнечонское нефтегазовое и др.). Переработка нефти (табл. 1; поступает по нефтепроводу Омск - Ангарск) осуществляется на Ангарском нефтеперерабатывающем заводе (входит в «Ангарскую нефтехимическую компанию»). Добывают каменный и бурый уголь: Черемховский, Азейский и Тулунский разрезы Иркутского угольного бассейна; на территории округа действуют Харанутский (Ишинское месторождение) и Головинский (Владимиро-Головинское месторождение) угольные разрезы. Ряд обслуживающих предприятий в Черемховском и Тулунском районах, в так называемой Касьяновской обогатительной фабрике в г. Черемхово. Добычу и обогащение угля в Иркутской области осуществляет «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).

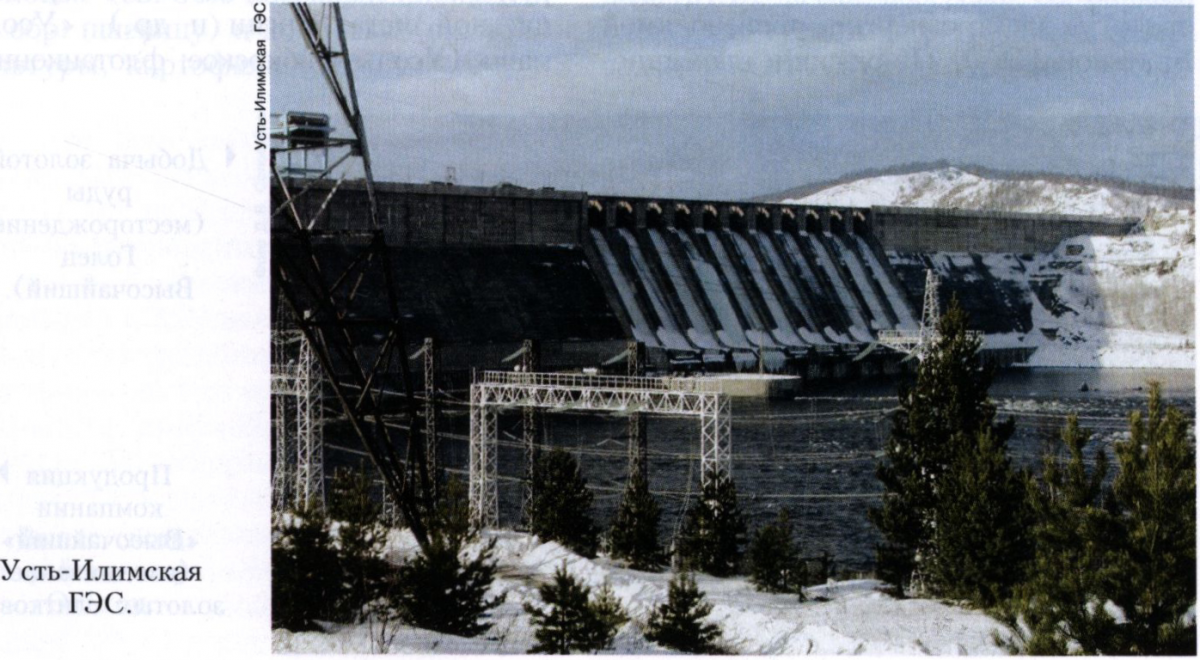

Основа энергетики Иркутской области - каскад ГЭС на реке Ангара (вниз по течению): Иркутская (1950-59; около 665 МВт), Братская (1955-67; 4500 МВт) и Усть-Илимская (1963-80; свыше 3800 МВт), входящие в «Иркутскэнерго» (одна из крупнейших в Российской Федерации компаний по производству электро- и теплоэнергии; включает также ряд ТЭЦ). На реке Мамакан, близ г. Бодайбо, действует ГЭС (100 МВт; первая в стране, построенная в районе распространения многолетней мерзлоты, входит в компанию «Витимэнерго»).

Чёрная металлургия представлена добычей железной руды (месторождения Коршуновское, Рудногорское и Татьянинское), производством железорудного концентрата (Коршуновский горно-обогатительный комбинат в г. Железногорск-Илимский; входит в компанию «Мечел»), а также ферросилиция (Братский завод ферросплавов) и огнеупоров (Черемховский район).

Чёрная металлургия представлена добычей железной руды (месторождения Коршуновское, Рудногорское и Татьянинское), производством железорудного концентрата (Коршуновский горно-обогатительный комбинат в г. Железногорск-Илимский; входит в компанию «Мечел»), а также ферросилиция (Братский завод ферросплавов) и огнеупоров (Черемховский район).

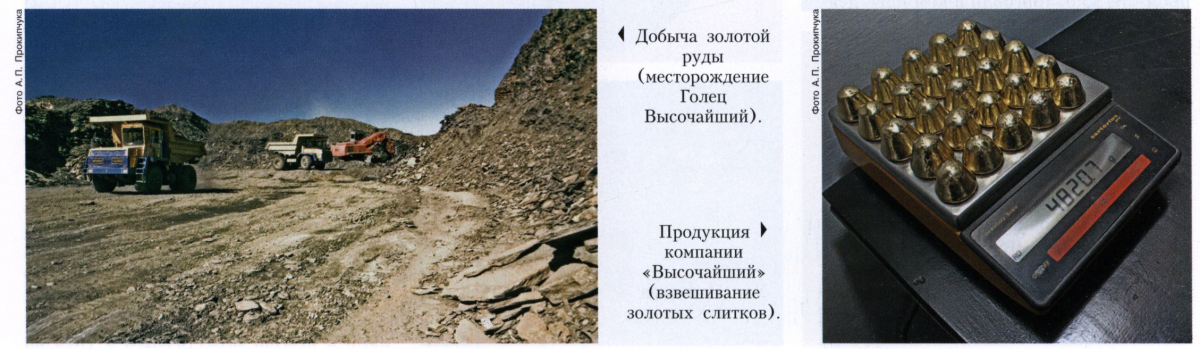

Цветная металлургия - одна из важнейших отраслей промышленности области. Братский алюминиевый завод (один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия - около 1 миллиона тонн, 2006; потребляет около 3/4 электроэнергии, производимой Братской ГЭС), Иркутский алюминиевый завод (1962; использует электроэнергию Иркутской ГЭС; производит первичный алюминий, алюминиевую катанку, силумин), компания «Порошковая металлургия» (порошки, пигментные и пиротехнические пудры из алюминия; оба предприятия - в г. Шелехов) и др. Строится (2008) Тайшетский алюминиевый завод (между г. Тайшет и посёлком Талая). Все предприятия принадлежат Объединённой компании РУСАЛ. Добыча золота (около 15 тонн, 2006) ведётся в Ленском золотопромышленном районе (Бодайбинский район) главным образом дочерними компаниями «Полюс Золото». Разрабатываются месторождения Западное («Ленская золоторудная компания»), Голец Высочайший (компания «Высочайший»), а также россыпные месторождения в бассейнах рек Витим, Жуя, Большой Патом и Малый Патом и др. («Лензолото»). Переработка руды осуществляется на горно-обогатительных комбинатах «Западный» и «Высочайший». При одном из крупнейших в мире месторождений рудного золота Сухой Лог законсервировано строительство (2008) обогатительного комбината.

В машиностроении Иркутской области выделяется авиационный завод (Иркутск; входит в корпорацию «Иркут»; серийное производство различных модификаций военных самолётов Су-30, учебно-боевых самолётов Як-130 и многофункциональных самолётов-амфибий Бе-200). Действуют предприятия: завод тяжёлого машиностроения (Иркутск; оборудование для золотодобычи, чёрной и цветной металлургии и др.), «Усольмаш» (Усолье-Сибирское; флотационное, насосное, горно-шахтное, дражное оборудование для горно-обогатительных комбинатов и золотодобычи, различные машины и механизмы для алюминиевых заводов), «Энерпред» (Иркутск; гидравлический инструмент), «Актех-Байкал» (Свирск; создано в августе 1941 на базе эвакуированного из Ленинграда аккумуляторного завода; до 1996 назывался «Востсибэлемент»; стартёрные аккумуляторные батареи марок «Актех» и «Зверь»), «Иркутсккабель» (крупный российский производитель различных кабелей и проводов, в том числе с медными токопроводящими жилами, полипропиленовой изоляцией), авиаремонтный завод № 403 (Иркутск) и др.

Химическая и нефтехимическая промышленность представлена «Ангарской нефтехимической компанией» [1945; в том числе включает заводы: полимеров (этилен, пропилен и др.), катализаторов и органического синтеза], компаниями «Усольехимпром» (Усолье-Сибирское; 1936; входит в группу «НИТОЛ»; главным образом поливинилхлорид и каустическая сода), «Саянскхимпласт» (Саянск; крупный российский производитель поливинилхлорида, также выпускает стеновые панели, гибкие трубы и кабельные каналы на основе поливинилхлорида). Действуют: электролизно-химический комбинат (1957), азотно-туковый завод, «Пластпром» (полиэтиленовая плёнка; все - в Ангарске), предприятия по производству полиэтиленовой тары и упаковки и др.

Химическая и нефтехимическая промышленность представлена «Ангарской нефтехимической компанией» [1945; в том числе включает заводы: полимеров (этилен, пропилен и др.), катализаторов и органического синтеза], компаниями «Усольехимпром» (Усолье-Сибирское; 1936; входит в группу «НИТОЛ»; главным образом поливинилхлорид и каустическая сода), «Саянскхимпласт» (Саянск; крупный российский производитель поливинилхлорида, также выпускает стеновые панели, гибкие трубы и кабельные каналы на основе поливинилхлорида). Действуют: электролизно-химический комбинат (1957), азотно-туковый завод, «Пластпром» (полиэтиленовая плёнка; все - в Ангарске), предприятия по производству полиэтиленовой тары и упаковки и др.

Богатейшие ресурсы древесины (леса покрывают свыше 80% территории области) обусловили широкое развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности. Заготовку и обработку древесины ведут предприятия группы «Илим»: лесопильно-деревообрабатывающие заводы в Усть-Илимске и Братске, деревообрабатывающий комбинат в Братске (широкоформатная фанера из хвойных пород) и российско-японское предприятие «Игирма-Тайрику» (Нижнеилимский район, пиломатериалы). В округе действуют лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия в Боханском и Осинском районах, посёлке Усть-Ордынский и селе Баяндай. Важное значение для Иркутской области имеет производство целлюлозы, бумаги и картона: филиалы группы «Илим» в Усть-Илимске (лесопромышленный комбинат) и Братске (целлюлозно-картонный комбинат), а также Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

Ранее высокоразвитая промышленность строительных материалов, обеспечивавшая в 1950-1980-х годах масштабное промышленное и жилищное строительство, ныне сократила объёмы производства более чем на 90%. Создаются (2008) новые производства современных строительных и отделочных материалов (ячеистого бетона, пенобетона, теплоизоляционных материалов, гипсокартона и др. на основе местной сырьевой базы - в том числе Заларинского месторождения гипса в округе), восстанавливаются производства базовых строительных материалов (кирпича, цемента, железобетонных конструкций).

Предприятия лёгкой промышленности выпускают главным образом специальную и форменную одежду, спецобувь. Действуют швейные фабрики в Иркутске (швейная фирма «ВиД», мужские и детские костюмы и др.), Усолье-Сибирском (фирма «Ревтруд»), Братске, Ангарске, посёлке Тельма.

В пищевой промышленности Иркутской области выделяется производство поваренной соли: комбинат «Сибсоль» (Усолье-Сибирское; соль «Экстра»), Тыретский соляной рудник (Заларинский район). Ведущие предприятия других подотраслей: масложировой комбинат в Иркутске (сырьё поставляют главным образом сельскохозяйственные производители из округа), мясокомбинаты в Ангарске, Братске и Иркутске, молокозавод в Ангарске, маслозаводы в посёлке Кутулик и селе Баяндай (оба - в округе).

Крупные промышленные центры области: Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское.

Внешнеторговый оборот Иркутской области 4,1 миллиарда долларов (2005), в том числе экспорт 3,3 миллиарда долларов. Экспортируется около 2/3 промышленной продукции области (в том числе алюминий, целлюлоза и пиломатериалы, самолёты, продукция химической промышленности). Основной потребитель продукции - Китай; экспорт осуществляется также в Японию, США, Монголию, Индию, Ирландию, Нидерланды, Республику Корея и др. Импортируется глинозём для алюминиевых заводов, а также продукция машиностроения, химической промышленности, продовольствие и др. Основные страны-импортёры для Иркутской области: Казахстан, Гвинея, Австралия, Китай, Индия, Венесуэла.

Сельское хозяйство. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства Иркутской области 22,6 миллиарда рублей (в том числе округа 4,8 миллиарда рублей, 2005), около 58% (в округе 74%) приходится на продукцию животноводства.

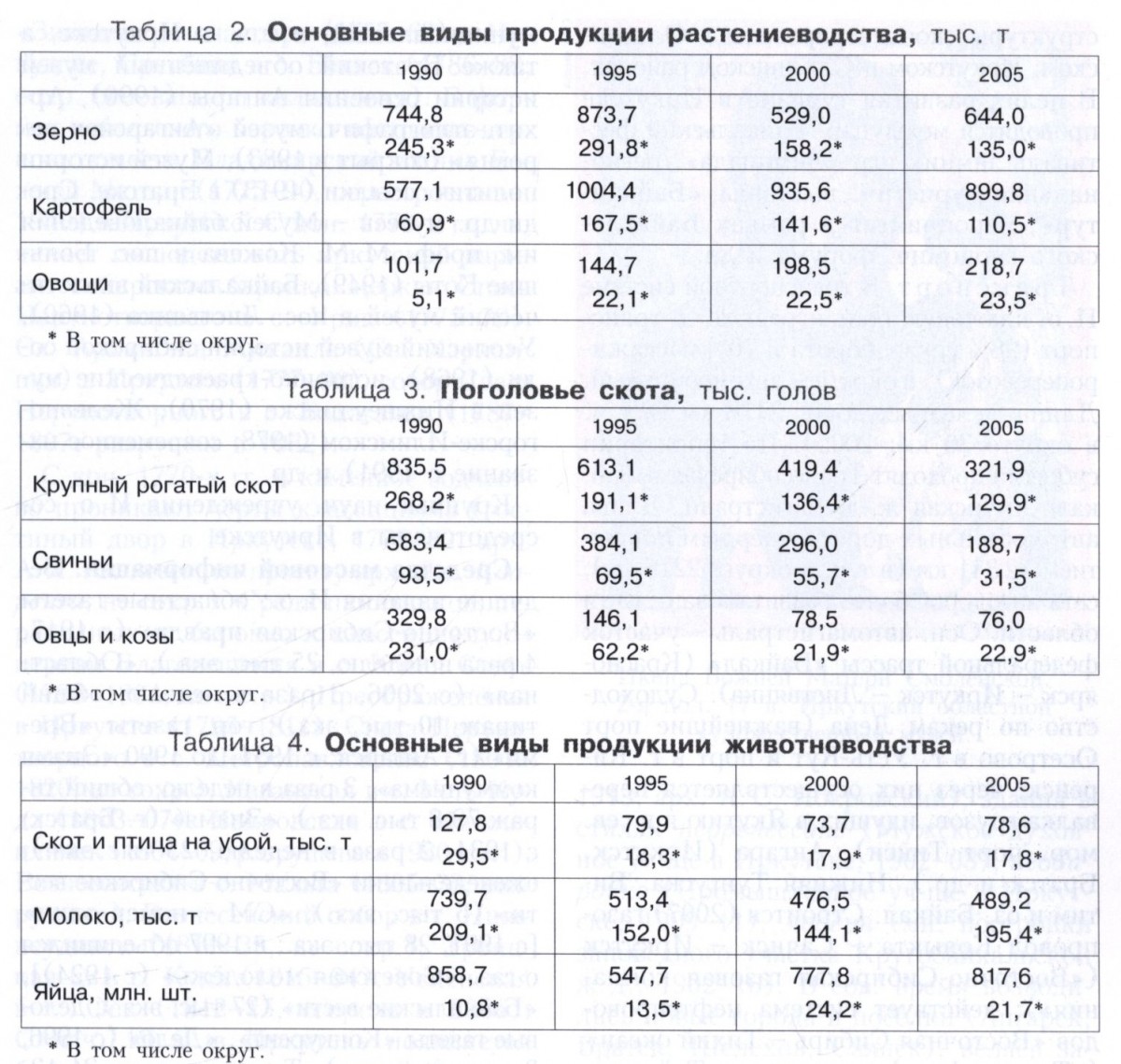

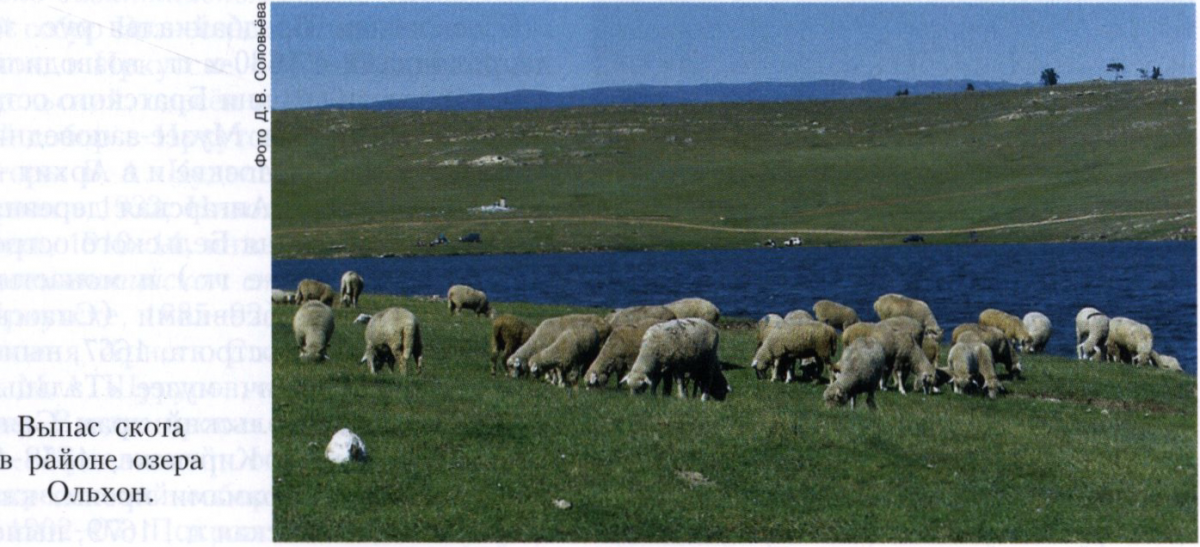

Сельскохозяйственные угодья занимают 3,6% площади области, из них пашня - 60,1%. Большая протяжённость Иркутской области с севера на юг обусловила различие в сельскохозяйственной специализации районов: на юге выращивают зерновые (56,6% посевных площадей, 2005) и кормовые (33,3%) культуры, картофель (9,9%). Развито молочно-мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство (таблицы 2, 3, 4); в северных районах - оленеводство, пушной промысел (соболь, белка, колонок, горностай, ондатра и др.), звероводство (в том числе соболь). В округе сельскохозяйственные угодья составляют 39,2% территории, из них пашня - около 24%. Преобладает животноводство молочно-мясного и шёрстного направления; выращивают зерновые (свыше 50% посевных площадей; главным образом пшеницу) и кормовые (около 40%) культуры, картофель (свыше 6%).

Большая часть сельскохозяйственных угодий (80% в области и 74% в округе) относится к землям сельскохозяйственных организаций; в личном пользовании граждан - 14% и 21%; оставшуюся часть занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Среди крупных сельскохозяйственных предприятий: агропромышленный холдинг «Саянский бройлер» (г. Саянск), «Усольский свинокомплекс», птицефабрика «Белореченское» (оба - в Усольском районе), «Окинский» (Зиминский район; разведение крупного рогатого скота, птицы и др.; производство полуфабрикатов).

В сфере услуг один из наиболее активно развивающихся секторов - туризм: в 2005 году область посетили свыше 500 тысяч туристов (в том числе 50 тысяч иностранных граждан), работали свыше 200 туристических фирм с числом занятых свыше 13 тысяч человек. В пределах Иркутской области, на западном побережье озера Байкал, сложился туристический регион международного значения. Основные объекты туристической инфраструктуры сконцентрированы в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах. В целях развития туризма в Иркутске проводятся международный Байкальский фестиваль зимних игр «Зимниада», региональная туристическая выставка «Байкал - тур», мероприятия в рамках Байкальского экономического форума и др.

В сфере услуг один из наиболее активно развивающихся секторов - туризм: в 2005 году область посетили свыше 500 тысяч туристов (в том числе 50 тысяч иностранных граждан), работали свыше 200 туристических фирм с числом занятых свыше 13 тысяч человек. В пределах Иркутской области, на западном побережье озера Байкал, сложился туристический регион международного значения. Основные объекты туристической инфраструктуры сконцентрированы в Ольхонском, Иркутском и Слюдянском районах. В целях развития туризма в Иркутске проводятся международный Байкальский фестиваль зимних игр «Зимниада», региональная туристическая выставка «Байкал - тур», мероприятия в рамках Байкальского экономического форума и др.

Транспорт. В транспортной системе Иркутской области ключевую роль играет железнодорожный транспорт (98% грузооборота и 70% пассажироперевозок); в округе - автомобильный. Длина железных дорог 2478 км (в том числе в округе 30 км; 2005). По территории субъекта проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 12341 км (в том числе в округе 2216 км), сеть автодорог более развита в западной части области. Основная автомагистраль - участок федеральной трассы «Байкал» (Красноярск - Иркутск - Листвянка). Судоходство по рекам Лена (важнейший порт Осетрово в г. Усть-Кут и порт в г. Киренск; через них осуществляется перевалка грузов, идущих в Якутию и в северный морской порт Тикси), Ангара (Иркутск, Братск и др.), Нижняя Тунгуска, Витим и озеро Байкал. Строится (2007) газопровод Ковыкта - Саянск - Иркутск («Восточно-Сибирская газовая компания»); действует система нефтепроводов «Восточная Сибирь - Тихий океан» («Транснефть») на участке г. Тайшет - район г. Усть-Кут - г. Казачинское - г. Тында (Амурская область) - г. Сковородино (Амурская область). Важное значение для отдалённых районов Иркутской области имеет авиационный транспорт. Международные аэропорты в Иркутске и Братске.

Н. Ю. Замятина.

Здравоохранение. В Иркутской области на 10 тысяч жители приходится врачей 46,9, лиц среднего медицинского персонала - 108,8, больничных коек - 122,8 (2005). Насчитывается 250 амбулаторно-поликлинических учреждений. Заболеваемость на 100 тысяч населения туберкулёзом составила 125 случаев (2006), ВИЧ-инфекцией - 650 случаев (2005). Основные причины смерти - сердечнососудистые заболевания (инфаркты, инсульты и др.), злокачественные новообразования. Курорты Ангара, Усолье, Усть-Кут.

А. Н. Прокинова.

Образование. Учреждения науки и культуры. В 867 дошкольных учреждениях области воспитывается 92 тысячи детей, в 1114 дневных общеобразовательных школах обучается свыше 365,9 тысяч учащихся (2007). Функционируют 57 учреждений начального и 37 учреждений среднего профессионального образования (всего свыше 40 тысяч учащихся). В системе высшего образования около 50 вузов (включая филиалы и представительства), в том числе государственные вузы в Иркутске. Среди других государственных вузов - Ангарская техническая академия (1987; современное название и статус с 2000), Братский университет (1957; современное название и статус с 2004). В области работает 691 библиотека, в том числе 4 региональные библиотеки в Иркутске. Функционируют музеи - 4 областных и 31 муниципальный, в том числе в Иркутске, а также Братский объединённый музей истории освоения Ангары (1990), Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» (открыт в 1983), Музей истории политической ссылки (1913) в Братске. Среди других музеев - Музей байкаловедения имени профессора М. М. Кожева в посёлке Большие Коты (1949), Байкальский экологический музей в посёлке Листвянка (1960), Усольский музей истории сибирской соли (1968), историко-краеведческие музеи в Нижнеудинске (1970), Железногорске-Илимском (1978; современное название с 1991) и др.

Крупные научные учреждения Иркутской области сосредоточены в Иркутске.

Средства массовой информации. Ведущие издания Иркутской области: областные газеты «Восточно-Сибирская правда» (с 1917, 4 раза в неделю, 25 тысяч экземпляров), «Областная» (с 2006, 3 раза в неделю, общий тираж 10 тысяч экземпляров); городской газеты «Время» (г. Ангарск; с 1951, до 1990 «Знамя коммунизма», 3 раза в неделю, общий тираж 73,8 тысяч экземпляров), «Знамя» (г. Братск; с 1934, 2 раза в неделю, 25 тысяч экземпляров); еженедельники «Восточно-Сибирские вести» (5 тысяч экземпляров), «СМ - номер один» [с 1991, 28 тысяч экземпляров; в 1997 объединился с газетой «Советская молодёжь» (с 1924)], «Байкальские вести» (27 тысяч экземпляров); деловые газеты «Конкурент», «Дело» (с 1996, 2 раза в месяц). Телевидение с 31.12.1957, радиовещание с 1929. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют Иркутская ГТРК (с 1958), независимые «АС Байкал ТВ» (с 1991), АИСТ ТВ (Альтернативная иркутская студия телевидения; с 1990), «Независимое телевидение Ангарска» (с 1989), «ТРК Ангарск» (с 2002), «ТРК Братск» (с 1994), Братская студия телевидения (с 2001).

Архитектура и изобразительное искусство. Древнейшие памятники искусства на территории Иркутской области найдены в ходе раскопок верхнепалеолитических стоянок (Мальта, Буреть), Глазковского некрополя и др. Наскальные рисунки 3-1-го тысячелетия до нашей эры сохранились по берегам Лены (писаницы у деревни Шишкино), Куленги (Тальминские писаницы), Кады у Большого Кадинского порога, озера Байкал (бухта Ая, утёс Саган-Заба). Шедевры бронзового литья раннего железного века в 1983 году найдены в Корсаковском кладе.

Архитектура и изобразительное искусство. Древнейшие памятники искусства на территории Иркутской области найдены в ходе раскопок верхнепалеолитических стоянок (Мальта, Буреть), Глазковского некрополя и др. Наскальные рисунки 3-1-го тысячелетия до нашей эры сохранились по берегам Лены (писаницы у деревни Шишкино), Куленги (Тальминские писаницы), Кады у Большого Кадинского порога, озера Байкал (бухта Ая, утёс Саган-Заба). Шедевры бронзового литья раннего железного века в 1983 году найдены в Корсаковском кладе.

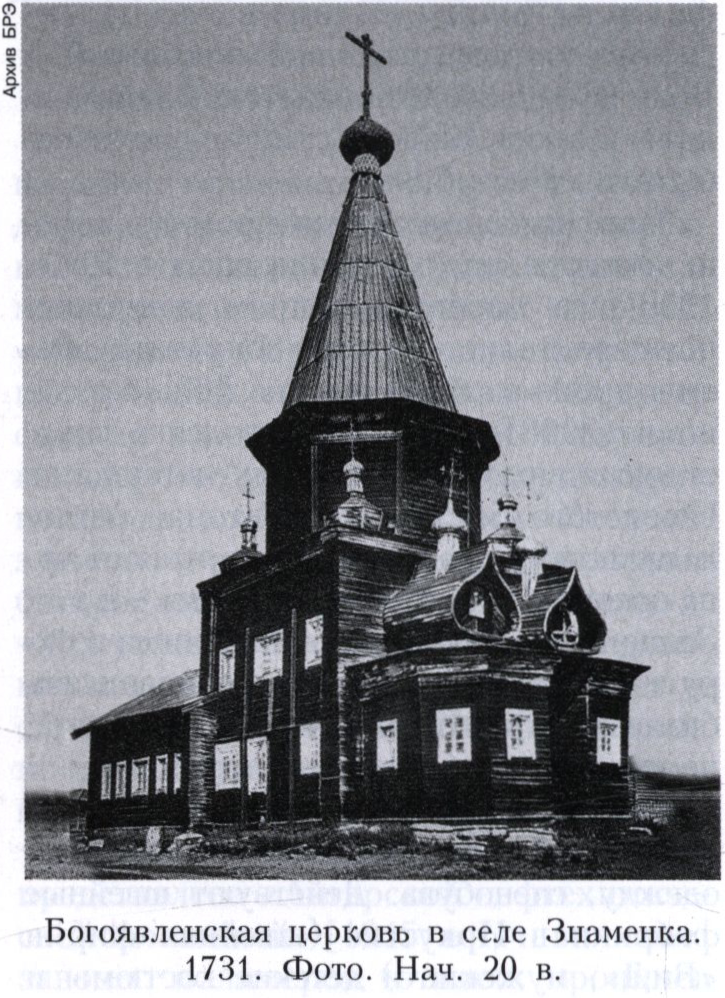

С освоением Предбайкалья русскими землепроходцами с 1630-х годов возводились деревянные остроги (башни Братского острога - 1654, ныне - в Музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и в Архитектурно-этнографическом музее «Ангарская деревня», близ Братска; башня Вельского острога в селе Бельск, 1690-е годы) и монастыри с надвратными часовнями (Спасская башня Илимского острога, 1667, ныне - в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы») и церквами (Никольский храм Свято-Троицкого монастыря в Киренске, 1758-85; сгорел в 1931), храмами преимущественно клетского типа (Казанская церковь, 1679, ныне - в музее «Тальцы»; Тихвинская церковь Вознесенско-Иннокентьевского монастыря в Иркутске, 1691-92, снесена в 1930-х годах). Также в середине 17 - 1-й трети 18 века строились деревянные храмы, завершённые шатром (Воскресенская церковь Верхоленского острога, 1646, не сохранилась; Богоявленская церковь в селе Знаменка, 1731, разобрана в 1932), крещатыми бочками (Богоявленская церковь Верхоленского острога, 1718, не сохранилась). Уникальным памятником являлся деревянный храм Воскресения Христова в селе Верхоленск с ярусной композицией из 5 восьмериков, каждый с 8-лотковым покрытием (1792-95, снесена в 1937). Большое распространение в деревянной церковной архитектуре получили: тип «восьмерик на четверике» (Предтеченская церковь в селе Кутулик, 1766, сгорела в 1929; Одигитриевская церковь в селе Усть-Илга, 1804; Петропавловская церковь в селе Буря, 1884); формы, имитирующие каменное зодчество классицизма (Богоявленская церковь в селе Братск, 1843-44, не сохранилась; Никольская церковь в селе Листвянка, 1844, перенесена в Листвянку в 1848, перестроена и перенесена в Крестовский распадок в 1956) и русского стиля (Ильинская церковь в селе Макарово, 1901); церкви в русском стиле (Преображенская церковь лагеря резервного батальона под Иркутском, 1887, не сохранилась; церковь Святого Василия Великого в посёлке Михайловка, 1903-11, перестроена; Николаевская церковь в посёлке Слюдянка, 1914-15). Представлены также одноэтажные деревянные храмы с имитацией ярусности, воспринятой из буддийского зодчества (Иннокентьевская церковь в селе Чикан, 1873), и храмы с непрямоугольными планами (Скорбященская церковь в селе Банщиково, 1889). С середины 19 века в Иркутской области построено более 100 церквей по образцовым проектам. Активно развивалось жилищное деревянное строительство: дома 18-19 века с изысканной резьбой сохранились в Иркутске, в деревнях по берегам Ангары, Лены, Киренги, Чуны.

К середине 19 века русский тип деревянного жилища распространился на бурятские сёла (усадьбы 18-19 веков в Боханском и Осинском районах).

К середине 19 века русский тип деревянного жилища распространился на бурятские сёла (усадьбы 18-19 веков в Боханском и Осинском районах).

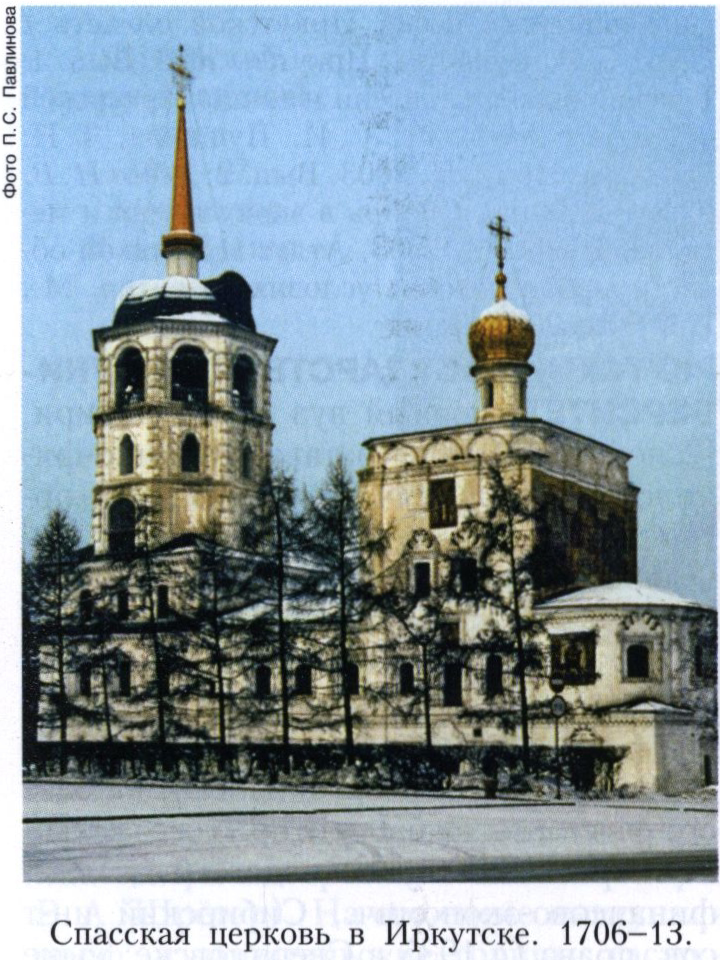

Каменное строительство на территории Иркутской области велось с начала 18 века (Приказная изба, 1702-04, зодчий М. И. Долгих, разобрана в 1823). Первые каменные церкви (Спасская церковь, 1706-13, и Богоявленский собор, 1718-46, в Иркутске) сочетают стилистику русского зодчества середины 17 века и нарышкинского барокко. 1740-70-е годы - время расцвета «иркутской школы» нарышкинского стиля, воспринимавшей устюжские, бурятские, тобольские и другие архитектурные влияния: многоярусные, богато украшенные церкви Святых Прокопия и Иоанна Устюжских (1744-67, снесена в 1930-х годах), Воздвижения Креста (крестовская, 1747-1760), Святой Троицы (середина 1750-х годов - 1778) и Знамения Богородицы Иркутского в честь иконы Божией Матери «Знамение» монастыря (1757-62) в Иркутске, Сретения в селе Бельск (1786-88, сохранилось основание и колокольня). В формах тобольского барокко построена церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери (1775-90, перестроена около 1940) в Иркутске. С конца 1770-х годов начинает господствовать иркутский вариант сибирского барокко: церкви Спаса Нерукотворного в селе Урик (1775-79), Святого Архангела Михаила (Святого Харлампия) в Иркутске (1777-90), собор Спаса Нерукотворного в селе Балаганск (1787-1807, разрушен в 1932).

С конца 1770-х годов в каменное зодчество проникают черты классицизма (гостиный двор в Иркутске, 1778-82, архитектор А. Я. Алексеев, по проекту архитектор Дж. Кваренги, не сохранился). Среди памятников, переходных от барокко к классицизму, - церкви Благовещения в селе Косая Степь (1795-1804, не сохранилась), Преображенская в Иркутске (1795-1811), Спаса Нерукотворного в селе Петропавловское (1801-1820, не сохранилась), Казанская в селе Усть-Куда (1803-07), Покровская в селе Нижнеилимск (1804-09, разрушена в 1930-х годах), Вознесенская в селе Мальта (1805-33, разрушена), Вознесенский собор в г. Нижнеудинск (1811-35, не сохранился), Троицкая церковь в селе Куда (1815-34), Успенская в селе Оёк (1812-45, сгорела в 2006). С начала 19 века в Иркутске появляется больше классицистических зданий (тюремная церковь Святых Бориса и Глеба, 1800-1803, архитектор А. И. Лосев, разобрана в 1856; особняк Сибирякова, 1800-04, проект мастерской Дж. Кваренги; Московские триумфальные ворота, 1811-13, архитектор Я. А. Кругликов, разобраны в 1925-28), но доминирующим стилем классицизм становится только к середине 1810-х годов (Казанская церковь в посёлке Тельма, 1814-16; верхняя Предтеченская церковь Троицкого монастыря в г. Киренск, построена к 1817, не сохранилась; Входо-иерусалимская церковь, 1820-35; Успенская церковь, 1835-47, архитектор А. В. Васильев, взорвана в 1931; обе - в Иркутске).

С конца 1770-х годов в каменное зодчество проникают черты классицизма (гостиный двор в Иркутске, 1778-82, архитектор А. Я. Алексеев, по проекту архитектор Дж. Кваренги, не сохранился). Среди памятников, переходных от барокко к классицизму, - церкви Благовещения в селе Косая Степь (1795-1804, не сохранилась), Преображенская в Иркутске (1795-1811), Спаса Нерукотворного в селе Петропавловское (1801-1820, не сохранилась), Казанская в селе Усть-Куда (1803-07), Покровская в селе Нижнеилимск (1804-09, разрушена в 1930-х годах), Вознесенская в селе Мальта (1805-33, разрушена), Вознесенский собор в г. Нижнеудинск (1811-35, не сохранился), Троицкая церковь в селе Куда (1815-34), Успенская в селе Оёк (1812-45, сгорела в 2006). С начала 19 века в Иркутске появляется больше классицистических зданий (тюремная церковь Святых Бориса и Глеба, 1800-1803, архитектор А. И. Лосев, разобрана в 1856; особняк Сибирякова, 1800-04, проект мастерской Дж. Кваренги; Московские триумфальные ворота, 1811-13, архитектор Я. А. Кругликов, разобраны в 1925-28), но доминирующим стилем классицизм становится только к середине 1810-х годов (Казанская церковь в посёлке Тельма, 1814-16; верхняя Предтеченская церковь Троицкого монастыря в г. Киренск, построена к 1817, не сохранилась; Входо-иерусалимская церковь, 1820-35; Успенская церковь, 1835-47, архитектор А. В. Васильев, взорвана в 1931; обе - в Иркутске).

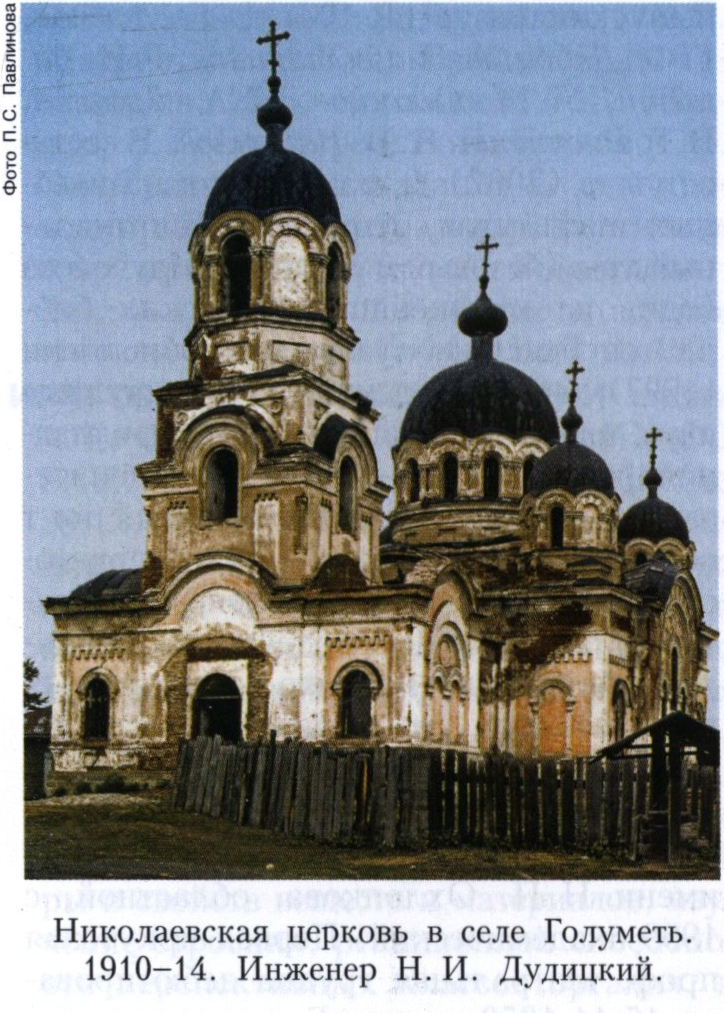

С середины 19 века строительство в Иркутской области велось в типичной для всей русской архитектуры стилевой направленности, что не исключало постройку уникальных памятников (созданная в форме бурятской юрты, увенчанной куполом-колоколом, Иннокентьевская церковь в селе Аларь, 1884-90, разобрана в 1933). Построены: церкви в русско-византийском стиле (Вознесенский собор Вознесенско-Иннокентьевского монастыря в Иркутске, 1863-72, архитектор В. А. Кудельский, снесён в 1930-х годах; Казанский собор в Иркутске, 1875-93, архитекторы В. А. Кудельский, Г. В. Розен, взорван в 1932; Николаевская церковь в селе Голуметь, 1910-14, инженер Н.И. Дудицкий), в неовизантийском стиле (Казанская церковь в Иркутске, 1885-92), в русском стиле (часовня Христа Спасителя, 1866-70, архитектор М. А. Шурупов, снесена в 1920-х годах; Князь-Владимирская церковь, 1888-95, архитектор В. А. Кудельский; обе - в Иркутске; Воскресенский собор в селе Верхоленск, около 1902-07; Покровская церковь в г. Тулун, 1913, архитектор А. С. Покровский); здания в стилях неоренессанс (Мужское духовное училище в Иркутске, 1902-03), необарокко (Промышленное училище в Иркутске, 1909-11), модерн (многие постройки заповедного участка Кругобайкальской железной дороги, 1902-16). В советское время возводились новые города и посёлки (Ангарск, Братск, Шелехов, Саянск), велась застройка в стилях конструктивизма, советского неоклассицизма.

С середины 19 века строительство в Иркутской области велось в типичной для всей русской архитектуры стилевой направленности, что не исключало постройку уникальных памятников (созданная в форме бурятской юрты, увенчанной куполом-колоколом, Иннокентьевская церковь в селе Аларь, 1884-90, разобрана в 1933). Построены: церкви в русско-византийском стиле (Вознесенский собор Вознесенско-Иннокентьевского монастыря в Иркутске, 1863-72, архитектор В. А. Кудельский, снесён в 1930-х годах; Казанский собор в Иркутске, 1875-93, архитекторы В. А. Кудельский, Г. В. Розен, взорван в 1932; Николаевская церковь в селе Голуметь, 1910-14, инженер Н.И. Дудицкий), в неовизантийском стиле (Казанская церковь в Иркутске, 1885-92), в русском стиле (часовня Христа Спасителя, 1866-70, архитектор М. А. Шурупов, снесена в 1920-х годах; Князь-Владимирская церковь, 1888-95, архитектор В. А. Кудельский; обе - в Иркутске; Воскресенский собор в селе Верхоленск, около 1902-07; Покровская церковь в г. Тулун, 1913, архитектор А. С. Покровский); здания в стилях неоренессанс (Мужское духовное училище в Иркутске, 1902-03), необарокко (Промышленное училище в Иркутске, 1909-11), модерн (многие постройки заповедного участка Кругобайкальской железной дороги, 1902-16). В советское время возводились новые города и посёлки (Ангарск, Братск, Шелехов, Саянск), велась застройка в стилях конструктивизма, советского неоклассицизма.

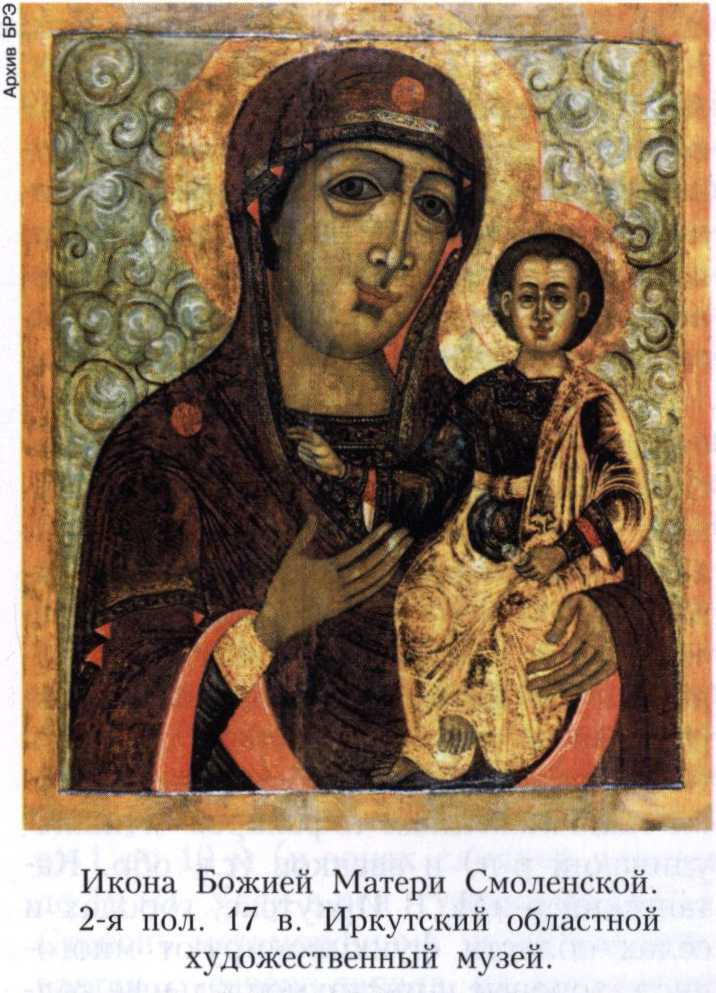

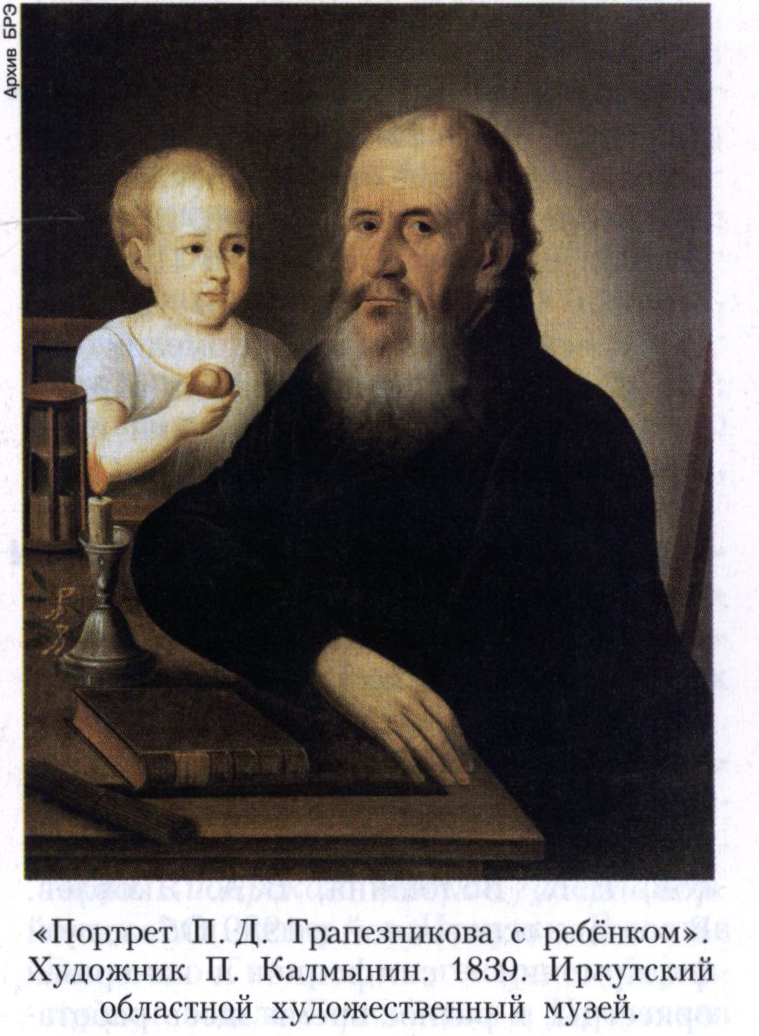

В конце 17-18 века Иркутск - один из важнейших центров сибирского иконописания и деревянной скульптуры. В 19 веке в Иркутской области работали портретисты М. А. Васильев, П. Калмынин, Н. А. Бестужев, П. Ф. Громницкий, М. И. Песков, А. Г. Горавский, пейзажист С. Е. Вронский; в 1-й половине 20 века - художники Н. А. Андреев, Н. В. Лодейщиков, А. П. Жибинов, К. И. Померанцев; во 2-й половине 20 века - А. И. Вычугжанин, В. В. Тетенькин, В. А. Кузьмин, А. Г. Костовский, А. Ф. Рубцов, А. М. Москвитин, В. Г. Смагин. В 1869 году основана Хайтинская фарфоро-фаянсовая фабрика Переваловых. Декоративное искусство бурят Иркутской области родственно народному искусству Бурятии (резьба по кости, чеканка и гравировка по металлу, художественная вышивка).

В конце 17-18 века Иркутск - один из важнейших центров сибирского иконописания и деревянной скульптуры. В 19 веке в Иркутской области работали портретисты М. А. Васильев, П. Калмынин, Н. А. Бестужев, П. Ф. Громницкий, М. И. Песков, А. Г. Горавский, пейзажист С. Е. Вронский; в 1-й половине 20 века - художники Н. А. Андреев, Н. В. Лодейщиков, А. П. Жибинов, К. И. Померанцев; во 2-й половине 20 века - А. И. Вычугжанин, В. В. Тетенькин, В. А. Кузьмин, А. Г. Костовский, А. Ф. Рубцов, А. М. Москвитин, В. Г. Смагин. В 1869 году основана Хайтинская фарфоро-фаянсовая фабрика Переваловых. Декоративное искусство бурят Иркутской области родственно народному искусству Бурятии (резьба по кости, чеканка и гравировка по металлу, художественная вышивка).

П. С. Павлинов.

Музыка. Основа музыкальной культуры - фольклор переселенцев (главным образом русских - преимущественно старожильческая традиция, сохранившая черты северо-русской, а также украинцев, татар, белорусов, чувашей, поляков, немцев, мордвы, евреев, башкир, литовцев и ряда других народов) и традиции коренного населения [главным образом бурят - западно-бурятская традиция (большая часть в округе и Ольхонском районе), а также малочисленных тофаларов (Нижнеудинский район) и эвенков (главным образом Катангский район)]. В Иркутске, городах и сёлах области функционируют многочисленные хоровые и инструментальные коллективы национально-культурных обществ и центров, фольклорно-этнографические ансамбли (русская «Красная горка», 1994, Иркутск; тофаларский «Дыырак Ибилер», Нижнеудинск, и многие др.). В округе работает Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» (1991, основан в 1977 как самодеятельный коллектив). Изучением фольклора и сохранением народных традиций Иркутской области занимается областной Центр народного творчества и досуга (основан в 1938).

История музыкального театра в Иркутской области восходит к частным антрепризам, работавшим в Иркутске в конце 19 - начале 20 века; наиболее значительными из них были Товарищество оперных артистов М. К. Максакова (выступал также как певец и режиссёр) и антреприза М. М. Бородая (жил в Иркутске до 1929). На иркутской сцене выступали известные оперные певцы С. И. Друзякина, О. И. Камионский, Н. А. Шевелёв и др. В марте 1941 в Иркутске основан Театр музыкальной комедии (на базе Горьковского театра музыкальной комедии, который был «стационирован» в Иркутске), в дальнейшем получивший название Иркутский областной музыкальный театр. Основа его репертуара - оперетты и музыкальные комедии, ставятся также балеты, оперы и др. В разное время в театре работали: режиссёры А. Н. Орлов, М. Я. Лукавецкий, Н. В. Печерская, певец и режиссёр Н. М. Загурский, дирижёры Е. В. Потапов, Э. С. Тобиаш, Н. Р. Сильвестров, дирижёр и композитор А. С. Кулешов, певцы В. М. Пясковская, Н. И. Хохолков, Е. К. Волошина, В. А. Яковлев. В составе основанной в 1939 году Областной филармонии - симфонических и камерных оркестров, в разное время здесь работали дирижёры И. А. Соколов, О. Е. Зверев, Л. А. Касабов (также скрипач), органистка Л. В. Янковская (также композитор). Среди композиторов - С. А. Михайлов, В. Е. Карпенко. Известные исполнители округа - улигершин (сказитель улигеров) А. Тороев, певец В. В. Таршинаев.

Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» (с 2004); областные фестивали: литературно-музыкальные «Декабристские вечера» (с 1985), «Дни русской духовности и культуры "Сияние России"» (с 1994; все - в Иркутске). С участием народных коллективов с 1990-х годов проводятся ежегодный фестиваль национальных культур «Дружба народов - единство России» (Иркутск), многие ежегодные традиционные национальные праздники, например Масленичная неделя в музее «Тальцы». В Иркутске состоялись фестиваль песни «Радуга над Байкалом» (2004), Дни бурятский культуры (2007); в 2005 организована ежегодная акция «Караван дружбы» (проводится в городах и сёлах Иркутской области).

Театр. В иркутском зале Благородного собрания 15.11.1850 состоялся дебют первой в городе профессиональной театральной труппы. С 1851 труппа выступала в собственном здании; с 1934 Иркутский драматический театр. В Иркутской области также работают: Областной ТЮЗ имени А. Вампилова (1928), Областной театр кукол «Аистёнок» (1935), «Театр Пилигримов» (1992) - в Иркутске; театр кукол «Тирлямы» (1968), драматический (1986) - в Братске; Черемховский драматический (1939), Театр драмы и комедии (1985, Усть-Илимск). В Иркутске с 1997 один раз в 2 года проходит Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии имени А. Вампилова.

Лит.: Описание памятников русской архитектуры по губерниям. Иркутская губерния // Известия Императорской Археологической комиссии. СПб., 1913. Вып. 50; Серебренииков И. И. Памятники старинного деревянного зодчества в Иркутской губернии. Иркутск, 1915; Кудрявцев Ф. А. Исторические памятники Иркутской области. XVII-XX вв. Иркутск, 1949; Ащепков Е. А. Русское народное зодчество в Восточной Сибири. М., 1953; Одинцова М. К. Из истории русского деревянного зодчества в Восточной Сибири (XVII в.). Иркутск, 1958; Окладников А. П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья. Иркутск, 1959; он же. Петроглифы Ангары. М.; Л., 1966; Древняя история народов юга Восточной Сибири. Иркутск, 1974-1975. Вып. 1-3; Асеев И. В., Кириллов И. И., Ковычев Е. В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья. Новосиб., 1984; Иркутск: три века. Страницы жизни. Иркутск, 1986; Беседина О. Н. Деревянное зодчество Приленья // Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири. Новосиб., 1989; Полунина Н. М. Живая старина Приангарья. М., 1990; Памятники истории и культуры Приангарья. Сборник очерков. Иркутск, 1990; Древности Байкала. Иркутск, 1992; Иркутская область: (природные условия административных районов). Иркутск, 1993; Бояркин В. М. География Иркутской области. Иркутск, 1995; Кузнецов И. И. Иркутская область в годы Великой Отечественной войны. Иркутск, 1995; Неолит Северной Евразии. М., 1996; Природно-ресурсный потенциал Иркутской области. Иркутск, 1998; Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII - начало XX в. М., 2000; Сокровища земли иркутской / Авт.-сост. Е. С. Зубрий. Иркутск, 2000; Харинский А. В. Предбайкалье в конце I тысячелетия до нашей эры - середина II тысячелетия нашей эры: генезис культур и их периодизация. Иркутск, 2001; Русские народные песни Иркутской области / Сост. С. И. Пушкина. Иркутск, 2002. Вып. 1; Русские народные песни и танцы Иркутской области / Авт.-сост. С. И. Пушкина, Т. Н. Гвоздева. Иркутск, 2003. Вып. 2; Асеев И. В. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камня и металла. Новосиб., 2003; Атлас Иркутской области: экологические условия развития. М.; Иркутск, 2004.