Крестьянство

КРЕСТЬЯНСТВО (крестьянин, от древнерусского «христианин», «человек»; заимствовано из греческого χριστιανός), социальный слой (класс), занятый производством сельскохозяйственной продукции и, как правило, связанными с ним промыслами, и проживающий в деревне; основной производящий класс в аграрном обществе; сословие. Трактовка понятия «крестьянство» в разные исторические периоды и в различных странах менялась, что нашло отражение в историографии.

Крестьянство в античном мире. По отношению к населению древних государств, занятому в сельскохозяйственном производстве, неоднородному по происхождению и социальному положению, в источниках и историографической литературе используются разные общие термины (земледельцы, общинники, сельское население) или специальные термины, характерные для различных стран и периодов их истории.

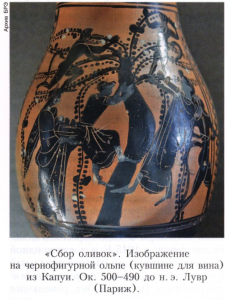

В полисах Древней Греции статус гражданина был тесно связан с правом на землевладение, в силу чего крестьянский труд пользовался уважением в обществе. В условиях преобладания мелкой и средней земельной собственности в 5-4 века до нашей эры применение рабского труда в сельском хозяйстве было ограничено. В то же время в некоторых полисах существовали категории зависимого населения, занимавшегося преимущественно крестьянским трудом и обязанного отдавать часть произведённой продукции полисам (илоты в Спарте, пенесты в Фессалии, мариандины в Гераклее Понтийской). В эпоху эллинизма (в государствах Птолемеев, Селевкидов и др.) значительная часть местного крестьянского населения (царские земледельцы), лишённая собственных земельных участков, а иногда и средств производства (в Египте), оказалась в сильной зависимости от центральной власти.

В полисах Древней Греции статус гражданина был тесно связан с правом на землевладение, в силу чего крестьянский труд пользовался уважением в обществе. В условиях преобладания мелкой и средней земельной собственности в 5-4 века до нашей эры применение рабского труда в сельском хозяйстве было ограничено. В то же время в некоторых полисах существовали категории зависимого населения, занимавшегося преимущественно крестьянским трудом и обязанного отдавать часть произведённой продукции полисам (илоты в Спарте, пенесты в Фессалии, мариандины в Гераклее Понтийской). В эпоху эллинизма (в государствах Птолемеев, Селевкидов и др.) значительная часть местного крестьянского населения (царские земледельцы), лишённая собственных земельных участков, а иногда и средств производства (в Египте), оказалась в сильной зависимости от центральной власти.

Реклама

В Древнем Риме при первых царях, в так называемый царский период (когда основным занятием было земледелие), автохтонные патриции, или римский народ (Populus Romanus), составляли крестьянство и одновременно воинство. Ряды свободных земледельцев расширились с середины 7 века до нашей эры за счёт плебеев. При Сервии Туллии плебс, включая сельский, наравне с патрициями обрёл статус римских граждан (cives). В период Ранней республики в процессе образования римского полиса (civitas) и развития социальной дифференциации плебс входил в римскую гражданскую общину и стал наиболее многочисленным, но не полноправным классом-сословием.

Сельский плебс представлял собой свободных мелких производителей материальных благ и вместе с тем мелких собственников. Неполноправное положение сельского плебса обусловило его политическую активность в борьбе за свои права с патрициями. Из сельских плебеев комплектовались колонисты, с развитием рабовладельческих отношений в период Поздней республики крестьянский труд стал также уделом фактически бесправной массы рабов (familia rustica). В состав соседских крестьянских общин входили вольноотпущенники, а также свободные арендаторы земли (колоны) из числа граждан и союзников. Они из-за долгов постепенно превращались в зависимое от крупных земельных собственников население и в один из источников колонатных отношений (смотри в статье Колонат). Ветеранское землевладение в известной мере укрепляло в период Поздней республики крестьян, фермеров, общины. Однако товарность рабовладельческой экономики обусловливала дифференциацию сельских тружеников, в результате которой в эпоху Империи увеличивались ряды несостоятельных должников, аддиктов, прекаристов, арендаторов, батраков и др.

Бесправной частью населения в восточных провинциях империи становились члены свободных и зависимых сельских общин, а в североафриканских (особенно в императорских имениях) - зависимые общинники, тоже составлявшие источник колонатных отношений. Начиная со времени правления Марка Аврелия из приграничных варваров (на Дунае) формировался слой крестьян-воинов, не включённый в римское гражданство. Они защищали за плату (в виде земли) римские рубежи, что тоже являлось источником колонатных отношений.

Бесправной частью населения в восточных провинциях империи становились члены свободных и зависимых сельских общин, а в североафриканских (особенно в императорских имениях) - зависимые общинники, тоже составлявшие источник колонатных отношений. Начиная со времени правления Марка Аврелия из приграничных варваров (на Дунае) формировался слой крестьян-воинов, не включённый в римское гражданство. Они защищали за плату (в виде земли) римские рубежи, что тоже являлось источником колонатных отношений.

И. Л. Маяк, А. В. Стрелков.

Крестьянство в Византии. Кризис 4-5 веков на востоке Римской империи был менее тяжёлым, чем на западе. Здесь меньше было развито рабство и шире слой свободного крестьянства, объединённого в соседские общины. Частная собственность на пахотную землю сочеталась в них с коллективным владением угодьями.

В эпоху варварских нашествий конца 6-7 веков значительная часть земель империи, особенно на Балканах, была заселена славянами и болгарами. Крупные имения сохранились спорадически - они принадлежали в основном короне, Церкви и монастырям. Мелкое крестьянское землевладение стало в 7-8 века основной формой земельной собственности и сельскохозяйственного производства. Местная соседская община укрепилась под влиянием архаичного социального строя новых поселенцев.

Наиболее важные сведения о жизни византийской деревни этой эпохи содержит памятник начала 8 века - Земледельческий закон.

Подобно западным варварским правдам, он был записью обычного права в Византии - с учётом и под влиянием норм римского права. Текст Земледельческого закона свидетельствует о том, что соседская община переживала период интенсивной имущественной дифференциации. К середине 9 века был преодолён кризис, вызванный упадком экономики и варварскими нашествиями, но ускорились разложение общины и процесс обезземеливания части общинников.

Социальное положение крестьянина зависело от его прав на обрабатываемую им землю. Свободные собственники своих участков (их размер редко превышал 3 га) платили налоги в казну и несли воинскую повинность. Строго соблюдался древний принцип «солидарной ответственности» общин и соседей перед фиском за уплату налогов за разорившихся поселян. Помимо круговой поруки, всё более губительно (в условиях почти непрерывных войн, которые вела Византия) отражалась на состоянии крестьянского хозяйства военная служба в фемном ополчении.

Росло число зависимых крестьян. Важнейшей среди них в 10-12 века стала категория париков (присельников). Утратив собственную землю, они селились в имении крупного землевладельца, получив от него участок и уплачивая ему ренту частью урожая, деньгами или отработками на господском домене. Рента более чем вдвое превосходила размеры налога со свободного крестьянина. Если же господин получал от императора освобождение своего имения от налогов, он приобретал и право на присвоение податей, вносимых ранее его париками государству. Казённый налог становился также по социальному содержанию феодальной рентой.

Византия не знала крепостничества в его классической форме: согласно действовавшему здесь римскому праву, неправоспособными жителями Византии считались только рабы. Однако юридически свободный парик, оказавшись в сфере частного права, не был полностью свободен и от личной зависимости от господина. Он мог уйти от господина (в канун зимы), но, снова став безземельным, редко обретал хозяйственную самостоятельность.

В ходе восстановления власти империи на территориях, утраченных в период нашествия варваров, императоры утвердили право собственности казны на земли, не входившие в состав общинных и крупных частных имений. Быстрое распространение парикии на рубеже 9-10 веков привело к сокращению налоговых взносов в казну, к падению численности и боеспособности ополчения. Земельный фонд общины таял, слабели узы крестьянской солидарности. Императоры Македонской династии в течение столетия (с 920-х до 1020-х годов) издали серию законов, пытаясь помешать динатам захватывать земли сельских общин. Крестьяне получали право на преимущественную покупку земли односельчан, а затем и земли динатов. Крестьянскую землю, проданную динатам менее 30 лет назад, безвозмездно возвращали прежнему собственнику. Участки стратиотов (военнообязанных крестьян) были объявлены неотчуждаемыми. В случае длительного пребывания земельного участка в запустении фиск конфисковывал его в казну.

Контролируя рост крупного землевладения, императоры устанавливали для вотчинников право на приселение в своих имениях лишь фиксированного числа безземельных крестьян, не являвшихся налогоплательщиками казны. «Антидинатские» новеллы, несомненно, замедлили процесс формирования крупного частного землевладения, но они были неспособны его остановить. В конечном счёте, они содействовали умножению имений императора и ведомств аппарата центральной власти, в основе которых также лежал труд париков. Императоры раздаривали бывшие крестьянские земли своим знатным сторонникам или жаловали их в держание от короны (в пронию) с условием несения военной службы. На первых порах пронии представляли собой дарование прав на присвоение налоговых сумм с того или иного податного округа. В 11-12 века они предоставлялись пожизненно. Однако всё чаще получателю пронии давалось одновременно и освобождение от многих (или важнейших) казённых налогов. В результате пронии быстро приобретали статус наследственных владений. К 12 веку они практически не отличались от родовых имений знати, а свободные налогоплательщики казны на земле проний - от париков. Большинство византийских крестьян оказалось в феодальной зависимости.

С конца 11 века до падения империи в её аграрном хозяйстве появились две противоположные тенденции: происходил подъём сельскохозяйственного производства (это время считают «эпохой экономической экспансии») и одновременно упадок мелкого крестьянского землевладения. Община была подчинена и поглощена вотчиной, её наличие очевидно и в поздней Византии. Ускорилось сближение социальной структуры византийского общества с западноевропейской.

В 13-14 века сельское (в основном вотчинное) хозяйство продолжало находиться на подъёме, стимулируемое высоким спросом итальянских республик на сельскохозяйственную продукцию и увеличением числа свободных рабочих рук в результате бегства теснимого османами населения из восточных провинций. Расширялась домениальная запашка и сокращались размеры пахотных участков париков. Их зависимость от собственников земли ещё более возросла. Вотчинники стали шире практиковать свободную аренду. Возникли особые формы субаренды, обнаружившие тенденцию к развитию более прогрессивной организации сельскохозяйственного производства, связанные с денежными затратами крупных арендаторов на ирригацию, организацию переработки продуктов сельского хозяйства. Впервые в Византии появились крупные имения, обладавшие широкими льготами и охватывавшие огромные массивы земель с многоотраслевым земледельческим и скотоводческим хозяйством. Однако обозначившийся прогресс в жизни византийского села был прерван османским завоеванием.

Г. Г. Литаврин.

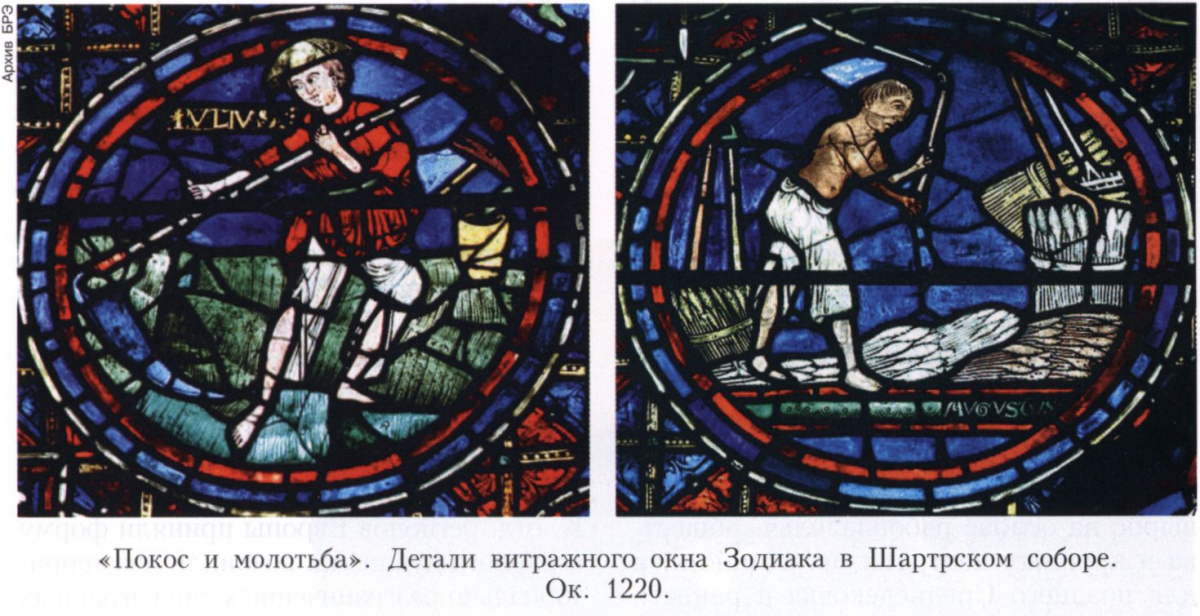

Крестьянство в Западной Европе в средние века и раннее Новое время.

Под понятие «средневековое крестьянство» подпадают разные категории сельского населения: от свободных общинников разлагавшегося родоплеменного общества до испомещённых на землю рабов и малоземельных крестьян позднего Средневековья. Наиболее характерна для средних веков фигура феодально-зависимого крестьянина (смотри в статье Феодализм), являвшегося наследственным держателем возделываемой им земли и собственником остальных средств производства: семян, рабочего скота, орудий труда. Будучи самостоятельно хозяйствующим субъектом и организатором производства, он вынужден (в результате внеэкономического принуждения) отдавать собственнику земли – сеньору - некоторую часть произведённых продуктов. Общественное положение крестьянина определялось той или иной формой (или формами) зависимости от сеньора и сословным неравноправием. Крестьянство - низшее сословие феодального общества, однако статус его членов был заметно выше статуса стоявших вне сословий, например, работников по найму.

Средневековое крестьянство возникло в результате взаимодействия более ранних обществ: с одной стороны, посаженные на землю рабы и вольноотпущенники, колоны, прекаристы, другие зависимые категории сельского населения Римской империи, свободные земледельцы полисного типа, объединённые в общины земледельцев и скотоводов из числа покорённых римлянами иберов, кельтов, бриттов, иллирийцев и других народов, не знавших полисного строя, с другой - свободные общинники и зависимые от них люди (рабы, литы) из числа варварских народов (прежде всего германцев и славян), обосновавшихся на территории империи или за её пределами в ходе Великого переселения народов. Большую роль в формировании средневекового крестьянства сыграло закабаление покорённых народов (бриттов - англосаксами, полабских и поморских славян, позднее прибалтов - немцами и т.д.).

Вовлечение свободных общинников в феодальную зависимость обычно происходило путём передачи государством доли своих полномочий частным лицам из числа элиты, реже - в результате закабаления отдельных общинников. Этот процесс неотделим от процесса разложения соседской общины и становления относительно свободной формы семейного имущества - аллода. Однако с утратой собственности на землю крестьяне оставались наследственными держателями и пользователями своих наделов. Одним из следствий этого процесса было превращение некогда полноправных людей (не только земледельцев, но и воинов, членов народного собрания и судебных заседателей) в сословную группу, занятую исключительно сельскохозяйственным трудом; другое следствие - возникновение, взамен отдельно стоявших хуторов, деревни - кучевого поселения с устойчивыми аграрными распорядками и иными обычаями.

Вовлечение свободных общинников в феодальную зависимость обычно происходило путём передачи государством доли своих полномочий частным лицам из числа элиты, реже - в результате закабаления отдельных общинников. Этот процесс неотделим от процесса разложения соседской общины и становления относительно свободной формы семейного имущества - аллода. Однако с утратой собственности на землю крестьяне оставались наследственными держателями и пользователями своих наделов. Одним из следствий этого процесса было превращение некогда полноправных людей (не только земледельцев, но и воинов, членов народного собрания и судебных заседателей) в сословную группу, занятую исключительно сельскохозяйственным трудом; другое следствие - возникновение, взамен отдельно стоявших хуторов, деревни - кучевого поселения с устойчивыми аграрными распорядками и иными обычаями.

Средневековое крестьянство было очень неоднородно в экономическом, социальном и правовом отношении. В пределах страны, области и даже деревни крестьяне имели разный достаток и статус. Социальная дифференциация крестьянства приняла форму имущественного расслоения лишь в позднем Средневековье и в раннее Новое время под воздействием рынка и развития капитализма. До этого она зависела во многом от других факторов: родословной конкретной семьи, её численности и т.д. В раннем Средневековье определяющим было происхождение крестьянина: статус крестьянина, происходившего от рабов, был ущербен, а повинности, как правило, более тяжёлыми (итальянские и французские сервы, английские вилланы и т.д.). Потомки свободных общинников-варваров и крестьян античного типа обычно находились в лучшем положении, в частности реже и в меньшем объёме несли барщину. Позднее на первый план выдвинулись отношения конкретного крестьянина с его сеньором или сеньорами, а именно объём повинностей, которые он нёс. Общая тенденция истории крестьянства состояла в постепенном улучшении его положения в результате обретения личной свободы и уменьшения эксплуатации. Чаще всего это достигалось выкупом отдельных повинностей (крестьянином или целой общиной), реже - путём законодательного ограничения власти сеньоров, что характерно для контадо (округи) городов Средней Италии в 18 веке. Важную роль в ограничении эксплуатации играла аграрная колонизация новых земель (Кастилия, Португалия, немецкие поселения в Венгрии, Пруссии, славянских странах), а также сопротивление крестьянства, выливавшееся иногда в крупные восстания (смотри Жакерия, Уота Тайлера восстание 1381). Однако Европа знала и обратную тенденцию социального развития. В частности, в Центральной Европе в позднем Средневековье положение зависимых крестьян ухудшилось, в некоторых странах они были прикреплены к земле.

Различаются три формы феодальной зависимости: личная, поземельная и судебно-административная. Поскольку все они были связаны с рентой, которая дробилась между сеньорами в результате пожалований, передачи по наследству, брачных союзов и т.д., крестьянин нередко находился одновременно в зависимости от нескольких сеньоров. Рента могла делиться как по долям, так и по наименованию повинностей. Понятие «крепостной» неприменимо к формам феодальной зависимости раннего, тем более классического Средневековья, поскольку крепостничество предполагает наличие сильной централизованной власти и высокую однородность самого крестьянства. Ни тот ни другой феномен не существовал в средние века. Свободные крестьяне (скандинавские бонды, английские фригольдеры) имели достаточно высокий общественный статус (вплоть до представительства в парламенте, как это было в Норвегии и Швеции), они не несли повинности в пользу частных лиц, но эксплуатировались государством (в некоторых случаях эта эксплуатация не отличалась по тяжести от частновладельческой).

Феодальные повинности (отработки и платежи), принимавшие самые различные экономические и правовые формы, являлись на практике модификациями феодальной земельной ренты. Её основными формами были барщина (отработочная рента) и оброк (продуктовая и денежная ренты). Они сосуществовали на протяжении всей феодальной эпохи, причём крестьянин, как правило, был связан со своим господином всеми формами ренты. Наиболее распространённой была продуктовая рента. Барщина характерна в целом для двух исторических ситуаций: для раннего Средневековья - в тех странах, где феодальный строй вырос на основе рабовладельческого общества и крупных централизованных хозяйств, и для позднего Средневековья и раннего Нового времени - для тех стран и областей, развитие которых определялось рынком (региональным и международным). Начиная с 16 века, Центральная и Восточная Европа (Восточная Германия, Польша, Венгрия, позднее Прибалтика) оказалась аграрным придатком всё более урбанизировавшихся стран Западной Европы, где всё большую роль играла промышленность и где уже развивался капитализм. Барщина зафиксирована также в ряде отсталых областей Западной Европы (Бретань, Северная Англия), которые и в средние века поставляли зерно, другие натуральные продукты на международный рынок. Она наиболее заметна в земледелии, особенно в хлебопашестве, и не играла сколько-нибудь значительной роли в скотоводческих, рыболовецких, а также поликультурных хозяйствах (с упором на садоводство, виноградарство, промыслы). Кроме того, барщина нехарактерна для районов с высокой концентрацией свободного крестьянства (Скандинавия, Швейцария, Нидерланды, Кастилия), как и для сильно урбанизированных регионов (Северная и Средняя Италия, Рейнская Германия, средиземноморская Франция). Денежная рента встречается почти повсеместно, но особенно важную роль она играла в странах с развитым рынком и денежным хозяйством (в Италии даже в раннем Средневековье). В большинстве стран Западной Европы денежная рента вышла на первый план в позднем Средневековье (почти всегда в сочетании с продуктовой рентой). Смена форм феодальной ренты была многолинейной. Источники не подтверждают гипотезу о последовательной смене отработочной ренты продуктовой, а последней - денежной рентой. С одной стороны, в конкретных природно-географических и исторических условиях отработочная рента могла вообще не иметь места, а с другой - могла вызываться к жизни новыми обстоятельствами и сменять как продуктовую, так и денежную ренту. Иногда объём и форма повинностей были предметом письменного договора между крестьянином и сеньором (итальянские либелярии, английские копигольдеры). Однако в большинстве стран феодальные сеньориальные повинности были определены обычаями вотчины (иногда и целой местности) и фиксированы. Правовой статус крестьянства также нередко оформлялся как памятниками обычного права (кутюмы, фуэрос, вайстюмер), так и законодательными актами.

И. С. Филиппов.

Крестьянство в Западной Европе в Новое и Новейшее время. В 17-18 века крестьянство по-прежнему составляло большинство населения (от 70 до 90%) Западной Европы, что определяло её как сельское, аграрное общество. С утверждением абсолютных монархий на крестьянство - феодально-зависимое, неполноправное сословие - легло основное бремя государственных налогов и рекрутирования солдат для армий. Ранее возникшие различия в аграрном строе и положении крестьянства отдельных регионов Европы приняли форму аграрного дуализма: возникли два территориально разграниченных типа аграрных отношений, условным рубежом между которыми являлась река Эльба. В ареале к западу от Эльбы (Франция, западногерманские земли, Англия, Нидерланды, австрийские области монархии Габсбургов, Испания, Португалия) в деревне шёл процесс разложения феодальных отношений и постепенного формирования капиталистических отношений. Аграрный строй этих стран характеризовали личная свобода крестьян и распространение мелкого крестьянского хозяйства при господстве дворянского и церковного землевладения. Денежные и натуральные платежи крестьян-держателей или арендаторов в целом вытеснили барщину. В сеньориях во Франции и центральных областях Испании, на западе Германии обычными были бессрочные наследственные держания. Крестьяне могли закладывать, дарить и продавать свои земельные участки, но они по-прежнему несли различные феодальные повинности - поземельные и связанные с хозяйственными привилегиями сеньоров. С крестьян взимались большие денежные взносы при вводе в наследство и продаже земельного участка. Сеньориальные платежи, церковная десятина и государственные налоги поглощали до половины всего дохода крестьян, что, как правило, лишало их возможности улучшать хозяйство. Хотя в областях с системой наследственного бессрочного держания крестьянам принадлежала значительная часть земли (во Франции 35-40% в конце 18 века), острейшей проблемой западноевропейского ареала было малоземелье и безземелье крестьян и, как следствие, повсеместное распространение мелкой, чаще всего краткосрочной, крестьянской аренды, при которой земледельцы также были обязаны нести в разном объёме феодальные повинности.

Втягивание деревни в товарно-денежные, рыночные отношения повлекло за собой развитие капиталистического уклада. Этот процесс принял особенно большие размеры в Англии. Начавшееся ранее вытеснение крестьян-держателей (копигольдеров) с их участков крупными землевладельцами усилилось в 17 веке и приняло форсированный характер в 18 веке в виде «парламентских огораживаний». Освободившиеся земли и присвоенные общинные угодья лорды маноров огораживали и сдавали в аренду предпринимателям, которые заводили собственное хозяйство на капиталистической основе с использованием наёмного труда. Длившиеся несколько столетий огораживания привели в начале 19 века к экспроприации крестьянства и глубокой перестройке аграрного строя в Англии: его традиционная структура «землевладелец - крестьянин» сменилась триадой «землевладелец - капиталистический арендатор - наёмный сельскохозяйственный рабочий». В 18 веке капиталистическая аренда получила значительное распространение также на землях дворян и Церкви в северных районах Франции, Италии и Голландии.

С 17 века капиталистические отношения внедрялись в деревне также вследствие перерастания традиционного крестьянского ремесла в надомную кустарную промышленность. Множество крестьян, имевших собственные средства производства (прялки, ткацкие станки и др.) или получившие их от купцов-предпринимателей, втягивались в созданную ими систему рассеянной мануфактуры. В 18 веке это производство (особенно текстильное) достигло таких размеров, что в Англии, Франции, германских землях, Северной Италии в сельской местности сложились промышленные зоны, охватывавшие десятки и сотни деревень. Занятие промышленным трудом превращалось для десятков и сотен тысяч малоимущих крестьян и пауперов в главный источник существования, а сами они оказывались на положении наёмных работников с крошечными участками земли.

Усиление имущественного расслоения крестьянства, поляризация деревни, выражавшаяся в выделении зажиточной крестьянской верхушки, которая приобщалась к эксплуатации малоимущих односельчан, нуждавшихся в дополнительном заработке, стало в Новое время общей тенденцией аграрной эволюции во всех странах западноевропейского ареала.

Иначе складывались в 17-18 века судьбы крестьян на территориях к востоку от реки Эльба, в восточногерманских землях, восточной части империи Габсбургов (в Чехии, Венгрии, Силезии) и Дании. Здесь дворянство, используя свою судебную и политическую власть и поддержку государства, добилось прикрепления к земле ранее свободных крестьян. В результате захватов мелких крестьянских наделов и пустошей образовались крупные дворянские имения, все работы в которых выполнялись с помощью барщинного труда крепостных крестьян, владевших собственным рабочим скотом и инвентарём. Дворяне были заинтересованы в существовании таких крепких крестьянских дворов, так как они являлись необходимым придатком господского хозяйства. Малоземельные и безземельные крестьяне, превращённые в крепостных батраков и подёнщиков, также отбывали барщину на земле помещика. В дворянских имениях барщина достигала 3-6 дней в неделю, в Пруссии и Дании она была введена и на коронных землях.

Крепостные крестьяне находились в полном личном подчинении помещика: он контролировал их семейную жизнь, вершил суд (допускались телесные наказания), собирал с них государственные подати, назначал сельских старост, без его согласия крестьяне не могли заниматься каким-либо промыслом. Бесправие крестьян находило своё крайнее выражение в случаях продажи крепостных (с землёй или без земли). Барщинно-крепостническая система, получившая в исторической литературе название «вторичное закрепощение», достигла своего наибольшего развития во 2-й половине 18 века.

В 17 веке крестьянские движения представляли собой основную форму социального протеста народных масс. Наибольшее распространение получили антифеодальные и антиналоговые восстания, причём эти виды протеста часто сливались воедино и получали поддержку городских низов. Самые крупные из таких выступлений - вооруженные восстания в Испании (в Каталонии в 1640-52 и 1688-89 и в Валенсии в 1692) и в Италии (крестьянская война во время революции 1647-48 на неаполитанском юге). В Англии происходили многочисленные выступления крестьян, боровшихся с огораживанием общинных земель. В 18 веке большинство участников продовольственных (хлебных) бунтов принадлежало к тем слоям деревни, которые были вынуждены покупать хлеб.

В 18 веке в Западной Европе начались антифеодальные преобразования, которые осуществлялись посредством реформ или революционным путём. Наиболее значительные реформы были проведены в Дании: отменено крепостное право и резко сокращена барщина, произведён раздел общинных земель между крестьянами-держателями, безземельные крестьяне получили небольшие участки земли (частично за счёт помещичьих владений). Образование слоя крепких крестьян-середняков способствовало капиталистической эволюции сельского хозяйства.

Наиболее радикальные антифеодальные преобразования имели место во время Французской революции 18 века. Под напором мощного крестьянского движения были безвозмездно упразднены все феодальные повинности и платежи, а земельные наделы крестьян-цензитариев перешли в их полную собственность. Была ликвидирована неполноправность крестьян. В большинстве же европейских стран ликвидация феодальных отношений растянулась на десятилетия и осуществлялась на условиях, максимально выгодных для землевладельцев-дворян, в ущерб интересам крестьян. В Испании феодальные сеньоры стали собственниками земель крестьян-держателей, переведённых на положение арендаторов, обязанных вносить арендную плату в объёме прежних феодальных платежей. В других странах вводился выкуп феодальных повинностей и платежей. Особенно тяжёлой эта операция оказалась для крестьян Пруссии, которым пришлось выплатить огромные денежные суммы помещикам и передать им сотни тысяч гектаров земли. Заключение соглашений о выкупе продолжалось до начала 20 века, а взнос выкупных платежей закончился в 1932 году. В Пруссии, Испании, восточных землях Австрийской империи крестьяне несли феодальные повинности, включая барщину, до середины 19 века; пережитки феодализма, различные формы личной зависимости сохранялись в некоторых странах в первые десятилетия 20 века.

Наиболее радикальные антифеодальные преобразования имели место во время Французской революции 18 века. Под напором мощного крестьянского движения были безвозмездно упразднены все феодальные повинности и платежи, а земельные наделы крестьян-цензитариев перешли в их полную собственность. Была ликвидирована неполноправность крестьян. В большинстве же европейских стран ликвидация феодальных отношений растянулась на десятилетия и осуществлялась на условиях, максимально выгодных для землевладельцев-дворян, в ущерб интересам крестьян. В Испании феодальные сеньоры стали собственниками земель крестьян-держателей, переведённых на положение арендаторов, обязанных вносить арендную плату в объёме прежних феодальных платежей. В других странах вводился выкуп феодальных повинностей и платежей. Особенно тяжёлой эта операция оказалась для крестьян Пруссии, которым пришлось выплатить огромные денежные суммы помещикам и передать им сотни тысяч гектаров земли. Заключение соглашений о выкупе продолжалось до начала 20 века, а взнос выкупных платежей закончился в 1932 году. В Пруссии, Испании, восточных землях Австрийской империи крестьяне несли феодальные повинности, включая барщину, до середины 19 века; пережитки феодализма, различные формы личной зависимости сохранялись в некоторых странах в первые десятилетия 20 века.

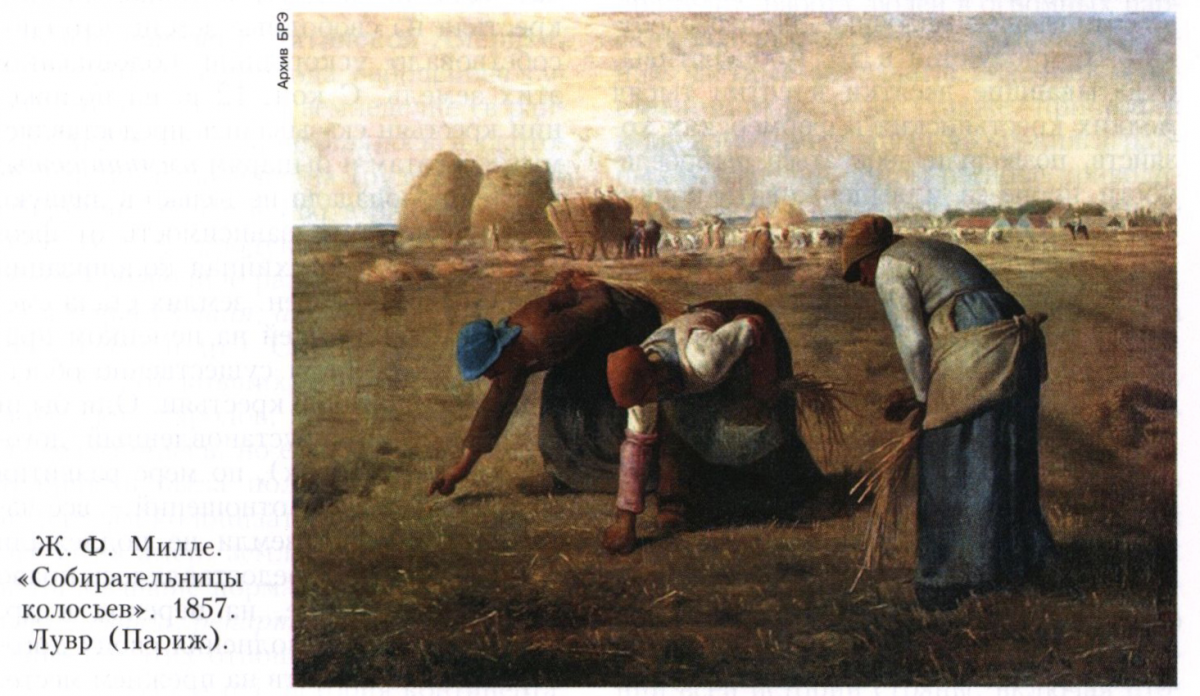

В 19 веке распространение в деревне капиталистических отношений усилило социальную дифференциацию крестьянства. Хозяйства верхнего, зажиточного слоя крестьян превращались в капиталистические фермы, отличавшиеся высоким уровнем товарности и постоянным использованием наёмного труда (помимо труда семьи владельца фермы). Средние слои крестьянства вели своё хозяйство, опираясь на семейный труд, а подавляющая часть производимой продукции предназначалась для собственного потребления. Самая большая и постоянно увеличивавшаяся часть крестьянства включала в себя собственников или арендаторов мелких и мельчайших участков земли, которые выживали только при условии постоянной или периодической работы по найму. В Германии в конце 19 - начале 20 века в распоряжении более чем половины всех крестьянских хозяйств находилось менее 6% всей земли, 80% этих хозяйств не имели лошадей. Во Франции уже в начале 1860-х годов более половины всего самодеятельного населения, занятого в сельском хозяйстве, составляли постоянные или временные наёмные рабочие. Численность сельскохозяйственного пролетариата постоянно увеличивалась.

Малоземелье, хроническая задолженность государству и частным лицам (особенно долги по ипотеке) ослабляли крестьянские хозяйства, делали их легко уязвимыми в условиях колебаний рыночной конъюнктуры. Затяжной аграрный кризис 1880-90-х годов повлёк за собой разорение сотен тысяч крестьян. Возраставшая перенаселённость и скрытая безработица в деревне лишь частично смягчались оттоком сельского населения в городскую промышленность. На рубеже веков развилась массовая эмиграция деревенского населения, принявшая особенно большие размеры на юге Италии.

Несмотря на сокращение численности крестьянства, оно оставалось основной трудовой массой населения в большинстве западноевропейских стран. Во многом сохранялся традиционный крестьянский бытовой уклад, а трудолюбие и глубокая привязанность к земле позволяли многим крестьянам выдерживать натиск крупного производства. Благодаря правовому уравнению населения в Западной Европе крестьянство в ряде стран (прежде всего во Франции, а также в Скандинавских государствах) стало оказывать значительное влияние на политическую жизнь.

В Новейшее время на судьбы крестьянства Западной Европы огромное воздействие оказал технический переворот в сельском хозяйстве, начавшийся в 1950-60-е годы. Широкомасштабная электрификация, механизация и химизация сельскохозяйственного производства, его перестройка на индустриальной основе - эти радикальные преобразования повлекли за собой концентрацию производства, увеличение его капиталоёмкости, резкий рост производительности труда и падение спроса на рабочую силу. Уже к концу 1960-х годов вследствие этих сдвигов резко сократилась численность занятых в сельском хозяйстве (от трети до половины в отдельных странах). Десятки и сотни тысяч мелких и мельчайших крестьянских хозяйств были ликвидированы, не выдержав конкуренции с крупными капиталистическими фермами. И хотя сохранившиеся карликовые хозяйства (площадью от 1 до 5 га) всё ещё количественно преобладали, они в большинстве случаев превращались в подсобные (подчас приусадебные) хозяйства, так как основной доход их владельцев складывался из различных дополнительных заработков. В то же время части мелких семейных ферм удалось сохраниться благодаря их Техническому переоснащению.

В условиях развернувшегося в сельском хозяйстве аграрного переворота, который сопровождался наступлением крупных аграрно-промышленных комплексов и финансового капитала, важным средством выживания мелких и части средних крестьянских и фермерских семейных хозяйств стала кооперация, получившая в 1960-70-е годы широкое распространение практически во всех странах Западной Европы. Возникли сотни и тысячи производственных и сбытовых кооперативов разных типов: по совместному ведению хозяйства, по совместной аренде и обработке земли, по совместному использованию сельскохозяйственной техники, птицеводческие, молочные, по переработке сельскохозяйственной продукции и др. Кооперативы, охватывавшие десятки и сотни тысяч мелких крестьянских и фермерских хозяйств, позволяли добиваться рентабельности производства и выдерживать конкуренцию. Однако это не могло изменить основной тенденции аграрного развития стран Западной Европы, отчётливо выявившиеся во 2-й половине 20 века: прогрессирующее сокращение численности крестьян, верных традиционным методам хозяйственной деятельности, и их неуклонное вытеснение различными группами сельскохозяйственных производителей предпринимательского типа.

В. С. Бондарчук.

Крестьянство в Центральной и Восточной Европе. В землях, заселённых славянами, к 6 веку наблюдался процесс разложения родового строя и перехода к ведению хозяйства силами одной семьи в рамках территориальной общины. Постоянные земельные наделы крестьян, как правило, не подлежали покупке или продаже, но их можно было взять в аренду за долю урожая, чем пользовались обедневшие общинники. К 10 веку большая часть крестьян оставалась свободными людьми, однако постепенно выделялись, с одной стороны, малоземельные и безземельные, а с другой - крупные собственники, которые селили в своих владениях несвободных людей, главным образом из числа военнопленных. В польских, чешских, хорватских землях становление феодальных отношений происходило в основном под влиянием внутренних факторов, в болгарских и сербских землях оно было ускорено византийским завоеванием в 11 веке. По мере роста крупной собственности в зависимость от светских (можновладцы, паны, бароны, боляры, властели, кнезы и др.) и духовных феодалов попадали бедные крестьяне, искавшие у своих богатых соседей экономической помощи за отработки и платежи - натуральные и частично деньгами. Определённые обязанности на свободное крестьянское население (починка дорог и мостов, оборонительных сооружений, содержание двора, войск и чиновников и т.д.) налагала и укреплявшаяся государственная власть. В течение 11-12 веков большинство крестьян попали в различные формы феодальной зависимости, о чём свидетельствует упоминание в источниках таких категорий, как парики, отроки, меропахи, сервы, закупы, дедичи, ратаи и др. Верховное право собственности на землю они были вынуждены уступить феодалу (князю, Церкви, магнату) и обязывались платить феодальную ренту (реже отработочную, чаще натуральную). Крестьяне, проживавшие на государственных землях, были обременены многочисленными натуральными повинностями, платили деньгами и натурой налоги и подати; также на них была возложена обязанность уплаты церковной десятины. Наиболее распространёнными формами протеста против феодальной эксплуатации были восстания (в 1037-1038 в Польше, во 2-й половине 12 века в хорватской Полице, в Болгарии - Ивайла восстание 1277-80 и др.), а также бегство крестьян на свободные земли, что способствовало ускоренной колонизации этих земель. С конца 12 века на положении крестьян сказывались предоставляемые магнатам и рыцарям иммунитеты: крестьяне попадали не только в личную, но и в судебную зависимость от феодалов. С 13 века стихийная колонизация в западнославянских и словенских землях стала сменяться колонизацией на немецком праве, в первое время существенно облегчившей положение крестьян. Они были обязаны платить установленный договором чинш (оброк), по мере развития товарно-денежных отношений - всё чаще деньгами, их земли не подлежали отчуждению, им предоставлялось право на самоуправление, на переход к другому феодалу после выполнения своих договорных обязательств на прежнем месте.

Однако этот процесс не получил распространения в большинстве сёл в Польше и Чехии.

Улучшение положения крестьян не было длительным. В Польше начало переменам к худшему было положено статутами Казимира III Великого (1346-47), ограничившими право свободного переселения крестьян, а Петрковским статутом (1496) и сеймовыми конституциями начала 16 века они практически были прикреплены к земле. В Чехии с конца 14 века наряду с ростом налогов и денежного чинша наблюдалось увеличение барщины в отдельных крупных владениях, затруднялся свободный переход крестьян. Этот процесс был замедлен гуситским движением, существенно ограничившим церковно-монастырское землевладение в пользу светских феодалов, в том числе средней и мелкой шляхты. В словацких землях свободное переселение крестьян законодательно было затруднено уже в 15 веке.

В 15 веке происходили существенные перемены в положении крестьянства в славянских землях Балканского полуострова, оказавшихся под властью Османской империи. Была введена военно-ленная система, славянское население (райя) обязали выполнять феодальные повинности и платить налоги в пользу государства, ставшего верховным собственником большей части сельскохозяйственных угодий. Существенно уменьшились возможности социальной мобильности крестьян, их не допускали к военной и государственной службе без перехода в ислам. Фактически перестал существовать класс крупных земельных собственников. Со 2-й половины 16 века военно-ленная система стала приходить в упадок, резко увеличились государственные налоги, особенно чрезвычайные, а также отработочные повинности крестьян. Нараставший застой в сельском хозяйстве привёл к кризису османской военно-феодальной системы и заметному экономическому отставанию региона от Западной Европы.

В славянских землях, лежащих к востоку от Эльбы, наблюдался процесс так называемого вторичного закрепощения крестьян. В связи с растущей заинтересованностью шляхты в товарном производстве зерна в собственных имениях (фольварках) происходило ограничение размера крестьянских наделов, переселение крестьян на худшие земли и даже их сгон с земли. Если средний размер крестьянских владений в Польше в 16 веке составлял около половины лана (1 лан - 16-24 га), то в 1-й половине 17 века - четверть лана, а во 2-й половине 17 века уже преобладали карликовые хозяйства. Одновременно увеличивались феодальные повинности, происходил возврат к отработочной ренте. В Польше уже в 1520 году была установлена норма барщины - не менее 1 дня в неделю для хозяйства в 1 лан. Со временем она составляла даже 6 дней в неделю с 1 лана. Аналогичный процесс наблюдался в хорватских землях, где барщина с 30-40 дней в год в 14 веке возросла в 16 веке до 3-6 дней в неделю. В 16 веке фольварки (велькостатки) возникали в Чехии, но рост барщины наблюдался лишь с 17 века, после битвы при Белой Горе (1620) она достигла даже 5-6 дней в неделю. В Словакии крестьяне должны были работать на пана 3-4 дня в неделю. Ограничивалось право свободного перехода крестьян. В сёлах, устроенных на немецком праве, ликвидировалось крестьянское самоуправление, судебная власть над крестьянами передавалась помещикам. В Польше Сигизмунд I Старый в 1519 отказался от права вмешиваться в споры между крестьянами и помещиками. Лишь в королевских владениях крестьяне сохранили право жаловаться на старост и арендаторов в специальные суды. Крепостная зависимость крестьян всё больше походила на рабство, появилась практика их продажи или залога без земли. Реакцией крестьян, помимо бегства, стали восстания. В 1573 и 1755 годах мощные крестьянские восстания потрясли Хорватию, в 1573 - Словению. Крестьянские выступления, возглавленные П. Гжибовским и Косткой Наперским, вспыхнули в 17 веке в Польше. В 1680 крестьянское восстание охватило больше половины территории Чехии и часть Моравии. Не прекращались восстания и в 18 веке, особенно мощным было выступление в 1775.

В 18 веке наблюдались признаки осознания правящим классом неэффективности барщинно-фольварочного хозяйства. В Польше наиболее прогрессивные магнаты, а также часть средней шляхты провели полную или частичную отмену барщины в своих имениях, заменяя её денежными платежами. С середины 18 века активно обсуждались программы реформ, направленных на облегчение положения крестьян, однако они так и не были осуществлены до падения Речи Посполитой. Регламентация поземельных отношений в Чехии началась в 1680, когда Леопольд I своим патентом юридически оформил отношения между крепостными и феодалами и ограничил барщину 3 днями в неделю. В Славонии Мария Терезия в 1755 установила тяглую барщину в 24 дня в год с хозяйства. В Хорватии подобная регламентация была проведена в 1780, но годовой размер барщины был определён в 52 дня. В Чехии в 1775 ликвидировали господскую пашню, а землю передали крестьянам в аренду, то есть отработочную ренту заменили денежной, в 1781 Иосиф II Габсбург отменил личную зависимость крестьян, а также провёл налоговую реформу. В 1767 была регламентирована барщина различных категорий крестьян в Словакии.

Реальное изменение положения крестьян в славянских землях произошло только в 19 веке. В отдельных частях Польши сначала ликвидировали личную зависимость, а затем провели аграрные реформы (в прусской части в 1823, в австрийской части в 1848, в Царстве Польском в 1864). Наделение крестьян землёй облегчило развитие товарных отношений в сельском хозяйстве. Ответом крестьян на вызовы капиталистического хозяйства стало развитие различных форм сбытовой и потребительской кооперации, ссудно-сберегательных касс, а с 1890-х годов и крестьянских политических партий. Усилились процессы концентрации крестьянской собственности, избыточное население уходило в города или эмигрировало (в основном в США, Канаду, Латинскую Америку, Австралию). Однако крупное землевладение не было уничтожено, что порождало постоянные конфликты между крестьянами и помещиками.

У славян восточной и центральной части Балкан аграрный переворот был связан с освобождением из-под османского господства в последней четверти 19 - начала 20 века. В этом регионе вся земля оказалась в собственности крестьян и государства, а низкий уровень капиталистического развития не способствовал процессам её концентрации.

Аграрные реформы, проведённые в Польше, Чехословакии и в западных областях Королевства сербов, хорватов и словенцев в период между двумя мировыми войнами, не покончили с крупным землевладением феодального происхождения, хотя и существенно ограничили его, особенно инонациональное. Это сохраняло почву для социальных конфликтов на селе вплоть до конца Второй мировой войны 1939-45. Окончательно вопрос о земле в пользу крестьян был решён реформами 1940-х годов, когда большая часть земель перешла в руки крестьян, а меньшая часть - в государственную собственность. На рубеже 1940-50-х годов в славянских государствах началась коллективизация по советскому образцу. В полном объёме она была проведена в Чехословакии и Болгарии. В Польше и Югославии большая часть земли осталась в собственности семейных крестьянских хозяйств. После разрушения «реального социализма» в Чехословакии и Болгарии землю вновь передали в частные руки. Тем самым произошла регенерация крестьянства как социальной группы, владеющей собственными средствами производства. С конца 20 века наблюдается процесс трансформации семейных крестьянских хозяйств в фермерские, особенно успешный в принятых в Европейский союз Чехии, Словакии, Польше, Болгарии и Словении.

Г. Ф. Матвеев.

Крестьянство в Латинской Америке. В Америке до прихода европейцев существовало развитое земледелие (в районе Анд к нему прибавлялось и скотоводство), основанное на труде крестьян-общинников. Производство в значительных количествах сельскохозяйственной продукции (прежде всего маиса) позволило развиться древним цивилизациям (майя, ацтеков, инков, чибча-муисков и др.). С приходом европейцев, уничтоживших государственность индейских народов, крестьянская община сохранилась, но её производственная деятельность была полностью подчинена интересам колонизаторов, которые принесли на американскую землю институты, соответствовавшие нормам феодальных отношений (энкомьенда, репартимьенто и др.). На характер этих отношений оказала влияние и расово-этническая история континента.

Индейцы всегда оставались крестьянами, а креолы, впоследствии и метисы - частными землевладельцами. В колониальный период сформировалась крупная земельная собственность, которая приносила её владельцам доход в результате эксплуатации либо рабов, вывезенных из Африки, либо крестьян-индейцев, находившихся в крепостной или полукрепостной зависимости от латифундистов. Война за независимость в Латинской Америке привела к перераспределению собственности, но не изменила социальных отношений в деревне: крестьянин-индеец по-прежнему был лишён земельной собственности и находился на положении бесправного арендатора у земельного магната. В 19 веке аграрный сектор ряда латиноамериканских стран (Аргентина, Уругвай, Парагвай) пополнился эмигрантами из Европы, большая часть которых стала собственниками фермерских хозяйств, способствовавших наполнению внутреннего и внешнего рынка своей продукцией. Село в Латинской Америке в 20 веке значительно отставало от города в процессе модернизации. В первую очередь это было связано с крестьянским безземельем и малоземельем. Поэтому огромную остроту приобрёл в этих странах аграрный вопрос. Значительные перемены в положении крестьянства произошли в результате Мексиканской революции 1910-17, Гватемальской революции 1944-54, Кубинской революции, оказавших влияние и на другие страны, где были проведены аграрные реформы в пользу крестьянского класса. Однако до сих пор крестьянство в большинстве стран Латинской Америки остаётся самой обездоленной частью населения.

Я. К.

Крестьянство на Древнем Востоке. В Месопотамии о крестьянстве как особой социальной группе можно определённо говорить с конца 3-го тысячелетия до нашей эры, когда в связи с кризисом экономического базиса древнего общества - дворцово-храмовых хозяйств утвердилась аренда царской или храмовой земли земледельцами-общинниками. Эти издольщики обладали относительной хозяйственной самостоятельностью, и труд их был более эффективным, чем принудительная работа людей в огромных царских хозяйствах. Формировались крупные частные земельные владения, собственники которых также прибегали к аренде. Дальнейшая эволюция аграрных отношений в этом регионе приводила, несмотря на разного рода отступления, связанные, прежде всего, с завоеваниями одних государственных образований другими, к утверждению крестьянского хозяйства как основной производящей ячейки в деревне, обязанной содержать верховную власть и чиновничество путём выплаты налогов и выполнения различных повинностей.

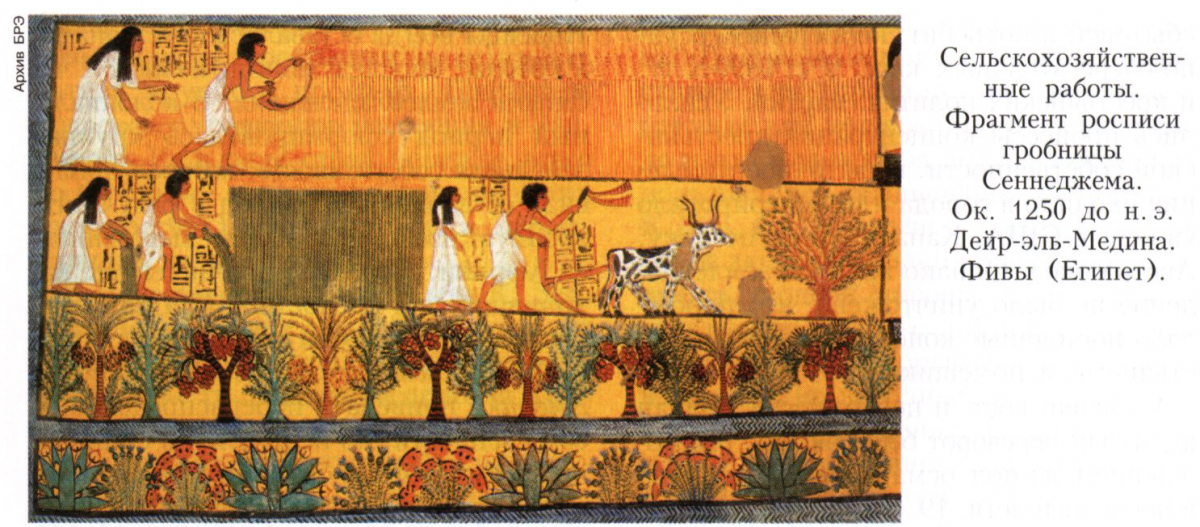

В Древнем Египте сельское население также зависело от верховной власти, и главной фигурой, осуществлявшей жёсткую связь между ними, был сборщик налогов. Крестьянское хозяйство не было самостоятельным на протяжении всей истории страны, включая птолемеевский Египет (в это время вошёл в практику такой полуэкономический, полуадминистративный способ подчинения крестьян власти, как государственное кредитование земледельцев семенами). Эксплуатация крестьян государством со временем дополнилась их эксплуатацией сформировавшимся слоем крупных земельных собственников, занимавших значительные позиции в бюрократической системе управления. Этот слой существовал как за счёт перераспределения централизованной земельной ренты, так и за счёт присвоения прибавочного продукта, созданного в мелком крестьянском хозяйстве, пользовавшемся известной хозяйственной самостоятельностью. Однако независимое частнособственническое крестьянское хозяйство здесь так и не возникло.

В Древнем Египте сельское население также зависело от верховной власти, и главной фигурой, осуществлявшей жёсткую связь между ними, был сборщик налогов. Крестьянское хозяйство не было самостоятельным на протяжении всей истории страны, включая птолемеевский Египет (в это время вошёл в практику такой полуэкономический, полуадминистративный способ подчинения крестьян власти, как государственное кредитование земледельцев семенами). Эксплуатация крестьян государством со временем дополнилась их эксплуатацией сформировавшимся слоем крупных земельных собственников, занимавших значительные позиции в бюрократической системе управления. Этот слой существовал как за счёт перераспределения централизованной земельной ренты, так и за счёт присвоения прибавочного продукта, созданного в мелком крестьянском хозяйстве, пользовавшемся известной хозяйственной самостоятельностью. Однако независимое частнособственническое крестьянское хозяйство здесь так и не возникло.

Формирование крестьянства в Древнем Китае в историографии относят обычно к эпохе Инь (Шан) (1766-1122 или 1600-1027 до нашей эры). В это время в аграрных отношениях утвердилась система цзин-тянь («колодезные поля»), которая как некая исходная модель просуществовала с различными модификациями несколько сотен лет. Это была, по сути, надельная система, при которой, помимо участков крестьян-общинников, существовала и собственно земля вана (правителя), обрабатывавшаяся барщинным способом. В период Восточной Чжоу (770-256/249 до нашей эры) наблюдается имущественное расслоение среди крестьян, что, вероятно, связано с появлением частной собственности на землю. Рост влияния «сильных домов», добивавшихся признания личной зависимости крестьян, на фоне общего ухудшения экономического положения страны привёл к широкому участию крестьянства в «жёлтых повязок» восстании 184-205.

В целом эволюция аграрных отношений на Древнем Востоке характеризовалась отходом от изначального господства дворцово-храмового хозяйства, обрекавшего земледельцев-общинников на принудительный труд. Появление крупной земельной собственности ознаменовало переход к аренде, приведшей к укоренению мелкого крестьянского хозяйства. При этом не исчезла зависимость крестьянина ни от крупного частного землевладельца (оброк), ни от государства (строительные и ирригационные работы, налоги), постоянно прибегавшего к принуждению. В древневосточных государствах частная земельная собственность распространилась лишь на высшие слои общества, в отличие от средиземноморского мира, где охватила и мелкие крестьянские хозяйства, активно участвовавшие в становлении торгового обмена с городом и далёкими краями. Превращение мелкого крестьянского хозяйства на Востоке в основной элемент экономической системы аграрного общества обеспечило завершение формирования крестьянства как социального класса и исторический переход к Средневековью.

Крестьянство на средневековом Востоке. Существенным фактором укрепления мелкого крестьянского хозяйства и роста его производительности при переходе к Средневековью на Востоке стало использование железных орудий. Циклы аграрного производства, применяемая агротехника, состав возделываемых культур стали зависеть главным образом от выбора крестьянина, скованного в то же время в хозяйственной инициативе требованиями землевладельца и государства. Увеличение массы прибавочного продукта, производившегося в индивидуальном крестьянском хозяйстве, не сопровождалось развитием товарно-денежных отношений, а выливалось в рост частной и государственной ренты, создававший материальные предпосылки для появления значительных по мощи и занимаемому пространству государств - империй. Крестьянство явилось и социальной базой для распространения и укоренения основных мировых религий на Востоке. В самой общине происходила внутренняя дифференциация: из крестьянской массы выделялась верхушка, закабалявшая остальных общинников; в то же время в общине долго сохранялся и обычай использования рабского труда. Наиболее активно в средневековый период развивалась арабо-мусульманская цивилизация. Важная особенность аграрных отношений в этом мире заключалась в распространении права мульк, фактически узаконивавшего налогооблагаемую частную собственность на землю (часто и на воду), которой могли владеть как крупные земельные собственники, именуемые часто в историографии феодалами, так и крестьяне-общинники. Мульк стимулировал социальную дифференциацию и социальную мобильность в мусульманских странах, в своём развитии обгонявших в этот период государства не только Востока, но и Запада.

В средневековой Индии, где ещё в древности образовалась система варн - сословно-кастовых групп, из которых поначалу вайшьи составляли здешнее крестьянство, произошёл существенный сдвиг в социальной наполняемости варн, и крестьянский труд был закреплён за низшей из них - шудрами. В 4-5 века нашей эры в империи Гуптов сложилась система, которую принято называть феодальной: происходили дарения земель вместе с их обитателями, крестьяне оказывались в зависимости от крупных землевладельцев, а община дробилась. Эта система в целом сохранилась позднее, при господстве раджпутов. Однако, несмотря на изменение размеров общины, её внутренняя структура оказалась очень устойчивой, что успешно использовалось властью в фискальных целях и в эпоху Могольской империи.

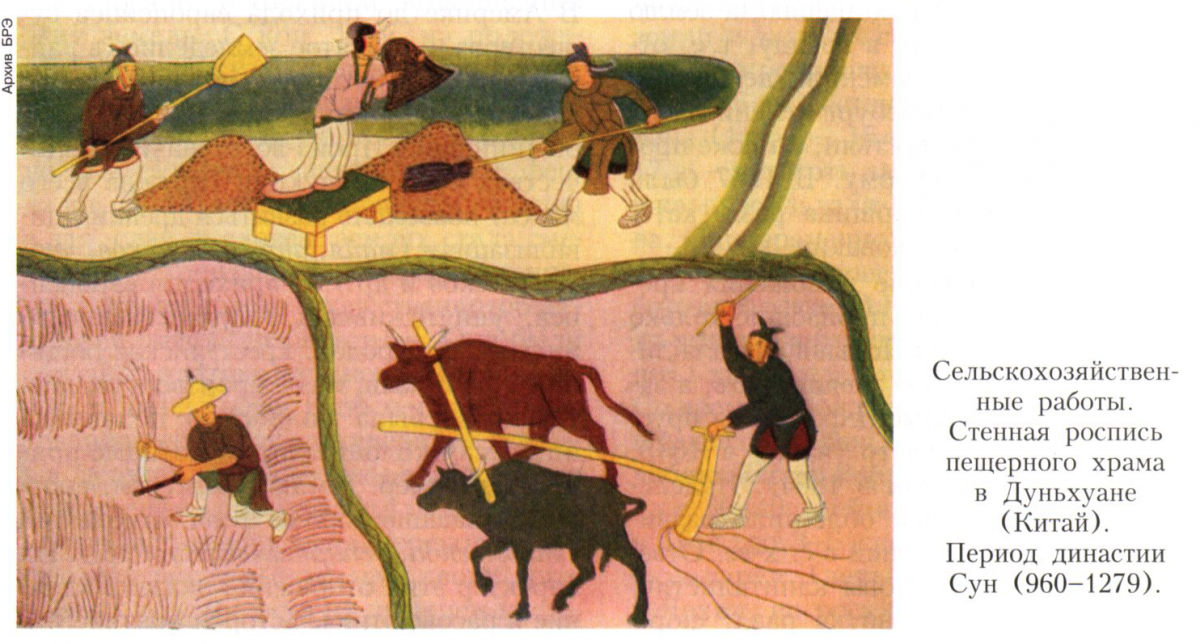

В Китае феодальные отношения просматриваются во 2-3 века, когда страна переживала экономический и демографический спад, массы крестьян переходили под опеку крупных землевладельцев и приближались по своему статусу к крепостному состоянию. Возвращение к надельной системе в государстве Цзинь (265-419) и распространение её в более поздние периоды не ликвидировало зависимость крестьянской массы от феодалов, но способствовало росту этой массы, поскольку наделы от государства получали новые люди, а в эпоху династии Тан (618-907) - и государственные рабы, фактически превращавшиеся в крестьян, что означало окончательное завершение эпохи существования государственного хозяйства как главного производителя сельскохозяйственной продукции. В эту эпоху надельная система стала заменяться частным землевладением, что привело в эпоху Сун (960-1279) к значительному социальному расслоению и растущему недовольству разорявшихся земледельцев, вылившемуся в крестьянское восстание в Сычуани в 990-х годах. Дальнейшая бюрократизация системы управления в Китае в средние века отразилась и на деревне, испытывавшей растущий налоговый гнёт. В эпоху Мин (1368-1644) состав крестьянства усложнился в связи с широким распространением аренды и даже субаренды земли у частных лиц, что повлекло за собой увеличение слоя частно зависимых крестьян. В связи с внедрением мелкой крестьянской аренды на пустующих землях, объявленных государственными, возродилась надельная система. В конце этой эпохи чиновничество стало усиленно обзаводиться земельной собственностью, добившись для себя налогового иммунитета. Это привело к тому, что одна часть крестьян, чтобы избежать непомерного налогового гнёта, стала либо перебираться на земли такого рода собственников, оказываясь в зависимом положении от них, либо покидала деревню и переселялась в города. Другая часть крестьян пребывала в статусе военных поселенцев - держателей участков государственной земли на условиях наследственной военной службы. Главные тяготы китайское крестьянство несло от постоянно увеличивавшихся налогов, что привело к мощной Крестьянской войне 1628-45, «похоронившей» власть династии Мин. На смену ей в 1644 пришла маньчжурская династия Цин, начавшая властвовать с подавления крестьянских выступлений. Фискальный гнёт восстановился, но новая власть поначалу несколько смягчила его, так как стремилась к укреплению своего положения в чужой стране путём предоставления налоговых льгот населению, в том числе и крестьянства. В 18 веке ситуация в деревне стабилизировалась, но крестьянское хозяйство по-прежнему оставалось натуральным, чему способствовали власти, требовавшие с крестьян налог, выплачиваемый рисом, а не обесценивавшимся серебром.

В Китае феодальные отношения просматриваются во 2-3 века, когда страна переживала экономический и демографический спад, массы крестьян переходили под опеку крупных землевладельцев и приближались по своему статусу к крепостному состоянию. Возвращение к надельной системе в государстве Цзинь (265-419) и распространение её в более поздние периоды не ликвидировало зависимость крестьянской массы от феодалов, но способствовало росту этой массы, поскольку наделы от государства получали новые люди, а в эпоху династии Тан (618-907) - и государственные рабы, фактически превращавшиеся в крестьян, что означало окончательное завершение эпохи существования государственного хозяйства как главного производителя сельскохозяйственной продукции. В эту эпоху надельная система стала заменяться частным землевладением, что привело в эпоху Сун (960-1279) к значительному социальному расслоению и растущему недовольству разорявшихся земледельцев, вылившемуся в крестьянское восстание в Сычуани в 990-х годах. Дальнейшая бюрократизация системы управления в Китае в средние века отразилась и на деревне, испытывавшей растущий налоговый гнёт. В эпоху Мин (1368-1644) состав крестьянства усложнился в связи с широким распространением аренды и даже субаренды земли у частных лиц, что повлекло за собой увеличение слоя частно зависимых крестьян. В связи с внедрением мелкой крестьянской аренды на пустующих землях, объявленных государственными, возродилась надельная система. В конце этой эпохи чиновничество стало усиленно обзаводиться земельной собственностью, добившись для себя налогового иммунитета. Это привело к тому, что одна часть крестьян, чтобы избежать непомерного налогового гнёта, стала либо перебираться на земли такого рода собственников, оказываясь в зависимом положении от них, либо покидала деревню и переселялась в города. Другая часть крестьян пребывала в статусе военных поселенцев - держателей участков государственной земли на условиях наследственной военной службы. Главные тяготы китайское крестьянство несло от постоянно увеличивавшихся налогов, что привело к мощной Крестьянской войне 1628-45, «похоронившей» власть династии Мин. На смену ей в 1644 пришла маньчжурская династия Цин, начавшая властвовать с подавления крестьянских выступлений. Фискальный гнёт восстановился, но новая власть поначалу несколько смягчила его, так как стремилась к укреплению своего положения в чужой стране путём предоставления налоговых льгот населению, в том числе и крестьянства. В 18 веке ситуация в деревне стабилизировалась, но крестьянское хозяйство по-прежнему оставалось натуральным, чему способствовали власти, требовавшие с крестьян налог, выплачиваемый рисом, а не обесценивавшимся серебром.

Развитие бюрократической системы, главным стержнем которой был сбор налогов, тяжким бременем ложившихся на крестьянство, характерно и для стран Юго-Восточной Азии (в частности, Камбоджи и Вьетнама, причём в Северном Вьетнаме власти прибегали и к назначению чиновников, управлявших крестьянскими общинами). В середине 15 века в государстве Аютия (Сиам) была введена оригинальная система рангов, основанная на размерах территории, принадлежащей землевладельцу. Эта иерархическая система управления и землевладения, в целом характерная для Востока, но в наиболее целостном виде развёрнутая в Аютии, закрепляла за крестьянством место внизу социальной структуры, к которой можно применить понятие «феодализм».

Надельная система поначалу сложилась и в средневековой Японии. Предусмотренное законами периодическое перераспределение земли постепенно подменялось закреплением наделов в долговременное, практически пожизненное, пользование. Дальнейшее развитие аграрных отношений в этой стране характеризовалось исчезновением надельной системы (к началу 10 века) и замещением её хозяйствами, функционировавшими на принципах частной собственности. Крупной земельной собственностью обзаводились аристократы и чиновники, на землях которых трудились зависимые от них крестьяне. Эти процессы неизбежно приводили к имущественной дифференциации в деревне. Усложнялась налоговая система, с которой связано появление особого бюрократического слоя в самой деревне (за сбор налогов отвечал один из хозяев, отчитывавшийся перед городскими властями за выплату налогов крестьянами окрестных селений и постепенно подчинявший их экономическими и административными методами). К середине 16 века феодальная земельная собственность укрепилась либо за счёт экспроприации за долги участков мелких крестьян аристократией, либо путём выгодной сдачи в аренду земли разбогатевшими крестьянами своим разорившимся односельчанам. Зажиточные крестьяне завладели управлением общиной и превратились во влиятельную социальную силу, связанную с рынком и способную даже противостоять налоговой агрессии чиновничества.

Особым образом происходило формирование социально-классовой структуры в Османской империи, где складывалась сословная система. Крестьяне в этой системе относились к многочисленному податному сословию - райятам (в 19 веке этот термин относился только к немусульманам) при сохранении внутренней общинной организации. В 17-18 века возникает наследственное частнофеодальное поместье (чифтлик), одним из основных источников формирования которого стало присвоение крестьянских земель чиновниками и разбогатевшими землевладельцами.

Крестьянство на Востоке в Новое время. Новое время для стран Востока означает в первую очередь введение колониального режима, который подчинил экономику этого региона интересам европейцев и в то же время способствовал модернизации социальных и экономических отношений. С начала 17 века европейцы начинают активное проникновение в Азию. Вместе с товарами на континент приходят новые религиозные идеи, отразившиеся на сознании различных слоёв общества, в том числе крестьянства (влиянием христианского учения отмечены крестьянские восстания в Японии в 1-й половине 17 века и др.). Состав производимой сельскохозяйственной продукции всё больше подчинялся интересам колониальной торговли, почти целиком находившейся в руках европейцев. Сокращалась доля традиционных культур, которые производились в основном в индивидуальных крестьянских хозяйствах. Крестьянин становился объектом эксплуатации не только местных крупных землевладельцев, но и европейцев. Ускорился процесс превращения крестьянина в собственника.

Сельское хозяйство Индии и в условиях английского колониального господства оставалось малопродуктивным, что в немалой степени объяснялось неподвижной социально-кастовой структурой индийской деревни. Некоторые изменения в неё внесла система землевладения заминдари, которая делала всех землевладельцев равными перед лицом сборщика налогов. Однако даже в Северной Индии, где земельная собственность заминдаров по своим размерам мало отличалась от участков крестьян, статус последних из-за кастовых различий всегда был несравнимо ниже статуса раджпутов и брахманов, из которых состояли в основном заминдары. Пользователи земли равно облагались налогами и по системе райятвари, но и она не поколебала кастовые барьеры. Не разрушило их в индийской деревне и Индийское народное восстание 1857-59, объединившее против британских колониальных властей представителей всех социальных слоёв, религий и каст, но не поставившее под сомнение подчинение нижних слоёв деревни верхним. Эта традиция существовала на протяжении всего колониального периода и делала неразрешимой основную аграрную проблему - сохранение земли в основном во владении заминдаров и дефицит земли у крестьян-райятов. Принципиально не изменили ситуацию и законы, принятые колониальными властями, защищавшие некоторые категории арендаторов от произвола землевладельцев.

Господство голландцев на Яве привело к некоторым изменениям в деревне. Здесь была осуществлена земельно-налоговая реформа, напоминавшая систему райятвари в Британской Индии: крестьяне стали постоянными наследственными арендаторами государственных земель, освобождёнными от натуральных платежей и трудовой повинности и платившими властям налог.

Аграрные отношения в Китае 19 века характеризуются ростом социальной напряжённости, приведшей к Тайнинскому восстанию 1851-64, отличительная особенность которого - использование восставшими синтеза христианских и конфуцианских идей под общим лозунгом социальной справедливости. Другая специфическая особенность этого крестьянского движения - свойственная его руководителям и участникам тенденция воспроизводить отношения, типичные для укоренившейся бюрократической традиции.

В Османской империи, на протяжении всей её истории, не терявшей суверенитета, модернизация политической и хозяйственной жизни в середине 19 века (смотри в статье Танзимат) затронула аграрные отношения в косвенной форме - через преобразование налоговой сферы (отмена ильтизама, разорявшего крестьянство), но не отразилась на основах феодального строя.

Крестьянство на Востоке в Новейшее время. Застой в аграрных отношениях на Востоке с трудом изживался в 20 веке. Колониальный режим в известной степени способствовал их модернизации, но не изменил их сущности. Более того, своё бедственное положение крестьянство в колониальных и зависимых странах связывало с присутствием во власти иноземцев. Поэтому крестьянское движение стало одним из важных факторов национального освобождения. Само это движение, социальное по своему содержанию, испытывало воздействие различных политических сил: от национал-реформистских до коммунистических.

В Индии только с провозглашением независимости в 1947 и с приходом к власти партии Индийский национальный конгресс, в программе которой содержались положения о проведении аграрной реформы и принятии аграрного законодательства, произошёл определённый сдвиг. Однако межкастовое противостояние оказалось весьма живучим, а раздел бывшей Британской Индии на два государства привёл к обострению межэтнических и межконфессиональных противоречий, сопровождавшихся массовым переселением сельского населения. Значительно укрепилось фермерское землевладение, однако основную массу сельского трудящегося населения составляют малоземельные и безземельные крестьяне, а также сельскохозяйственные рабочие.

В Турции процесс модернизации, почти сведённый на нет в годы тиранического правления Абдул-Хамида II, активизировался после Младотурецкой революции 1908 и выразился, прежде всего, в отмене феодального натурального налога (ашар) в 1925.

Ликвидация помещичьего землевладения в странах, где произошли социалистические революции (Китай, Вьетнам, Северная Корея, Монголия), сопровождалась созданием сельскохозяйственных кооперативов, однако крестьяне не получили всех прав на прибавочный продукт, который в различной форме изымался в пользу государства. Доныне крестьянство в этих странах, хотя его трудовая деятельность и затронута научно-техническим прогрессом (современная агротехника, использование машин и т.д.), остаётся самой бедной частью населения.

Н. К.

Крестьянство в России

Середина 1-го тысячелетия - середина 13 века. Сельское население составляло подавляющую часть восточных славян. Его занятия к середине 1-го тысячелетия - земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, бортничество, а также другие промыслы и деревенские ремёсла. Это подтверждено археологическими раскопками на территории современных Белоруссии, России и Украины. С широким распространением подсечного, а также переложного земледелия было связано продвижение в лесные районы словен, кривичей, вятичей, радимичей и др. Первые признаки перехода от подсеки и перелога к паровой системе (с 2-3-польным севооборотом), прежде всего на ранее освоенных землях, заметны в период становления Древнерусского государства.

Сельские поселения восточных славян в лесостепной полосе, по археологическим данным, первоначально располагались «гнёздами» (по 3-4 поселения в каждом «гнезде», на расстоянии от 1 до 5 км одно от другого). Расстояния между «гнёздами» достигали в среднем 30-40 км, но иногда доходили до 100 км и более. В 12-13 веках происходило укрупнение поселений в лесостепи, а также в опольях и на близких по ландшафту территориях Северо-Восточной Руси. При археологических раскопках обнаружены следы многодворных (в несколько десятков дворов) поселений. В жилищах малых семей площадью 10-20 м2 проживало, видимо, 4-5 человек. В северо-западном и северо-восточном районах Древнерусского государства застройка была по преимуществу прибрежно-рядовой, большинство поселений имело от 1-3 до 7-9 дворов. Сельские поселения до 14 века назывались весями, сёлами. Сёла в письменных источниках чаще всего упоминаются как княжеские владения и редко как боярские или церковные. Местами сбора дани во время полюдья, а также княжеского суда были погосты - центры волостей-общин (многие из них возникли как общинные центры ещё в догосударственный период).

Община (вервь в Русской правде), основанная первоначально на кровнородственных связях, постепенно трансформировалась в соседскую территориальную общину. Возникновение в 9-10 веках государства во главе с князьями, складывание социальных верхов (бояр, дружины), с помощью которых князья взимали дань и другие поступления со свободных крестьян-общинников, становление институтов управления и суда (в том числе по земельным конфликтам), практика княжеских пожалований постепенно сформировали верховное право собственности князей-правителей на землю и в значительной мере на результаты труда податного населения, прежде всего, сельского. В ходе дискуссий 1950-80-х годов одни учёные считали, что эти процессы свидетельствовали о формировании государственной (феодальной) собственности на землю и отчасти на крестьян, другие видели в них разделение собственности государства и волостей-общин.

Основная масса крестьянства в 10-13 века была лично свободной и обозначалась в источниках термином «люди». Их представители в разных социальных и юридических ситуациях могли именоваться «мужами». Одновременно формировались категории земледельцев, лично зависимых и полузависимых от князей, с 12 века - также от бояр и церковных землевладельцев: челядь, рабы, холопы (с 10 века), смерды (с 11 века), закупы и др. Челядь - одна из самых ранних в восточнославянской среде категорий патриархальных рабов - выполняла различные функции и в сельской жизни, и в городском обиходе. В связи с переходом определённой части таких рабов на положение земледельцев термин «работа» постепенно стал обозначать повинность барщинного типа (смотри Барщина). Закупы как юридически значимая группа оформились к началу 12 века. Ими становились люди, попавшие в долговую кабалу и обязанные своей работой, в том числе и на господской пашне, вернуть долг заимодавцу. Последний предоставлял закупу в качестве ссуды надел земли, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот. Любой уход закупа от господина, кроме особо оговорённых случаев, квалифицировался законом как «бегство» и превращал закупа в полного холопа. Свидетельства источников о повинностях сельского населения крайне скудны. Главными из них были натуральные и отчасти денежные платежи в пользу государства.

Основная масса крестьянства в 10-13 века была лично свободной и обозначалась в источниках термином «люди». Их представители в разных социальных и юридических ситуациях могли именоваться «мужами». Одновременно формировались категории земледельцев, лично зависимых и полузависимых от князей, с 12 века - также от бояр и церковных землевладельцев: челядь, рабы, холопы (с 10 века), смерды (с 11 века), закупы и др. Челядь - одна из самых ранних в восточнославянской среде категорий патриархальных рабов - выполняла различные функции и в сельской жизни, и в городском обиходе. В связи с переходом определённой части таких рабов на положение земледельцев термин «работа» постепенно стал обозначать повинность барщинного типа (смотри Барщина). Закупы как юридически значимая группа оформились к началу 12 века. Ими становились люди, попавшие в долговую кабалу и обязанные своей работой, в том числе и на господской пашне, вернуть долг заимодавцу. Последний предоставлял закупу в качестве ссуды надел земли, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот. Любой уход закупа от господина, кроме особо оговорённых случаев, квалифицировался законом как «бегство» и превращал закупа в полного холопа. Свидетельства источников о повинностях сельского населения крайне скудны. Главными из них были натуральные и отчасти денежные платежи в пользу государства.

В конце 12 - 13 века произошла существенная перемена социально-политических условий существования крестьянства: полюдье постепенно преобразовалось в систему кормлений. В обязанности крестьян входили транспортные, строительные и другие отработки. Свободные крестьяне выделяли своих представителей в княжеское ополчение. Барщина на господских землях практиковалась среди сельских холопов, челяди и закупов. Развёрстка платежей, оброков и других повинностей происходила, вероятно, в рамках волостей, общин, а центрами сбора становились (наряду с погостами) становища и города.

Вытеснение языческих верований христианством в сельской местности происходило медленнее, чем в городах. Утверждение власти Церкви над сельскими прихожанами сопровождалось выступлениями во главе с языческими жрецами-волхвами (11-12 века). Церковь закладывала в крестьянской среде представления о божественном характере власти князей-правителей, их авторитете как «милостивых» и справедливых судей.

Середина 13 - середина 16 века. После монголо-татарского нашествия, резко ослабившего экономический потенциал всех древнерусских княжеств, изменилась политическая карта Восточной Европы в результате экспансии Польши, Венгрии, Великого княжества Литовского (ВКЛ) и др. Это прямо повлияло и на судьбы крестьянства. Сельское население лесостепи в подавляющем большинстве уходило в междуречье Оки и Волги, а из ополий междуречья - главным образом в северо-западные, северные и северо-восточные районы Руси. Осваивались требовавшие больших начальных затрат труда земли в лесных массивах и на водоразделах рек. Новая волна крестьянской внутренней колонизации (земледелие возобновлялось на заброшенных пашнях, поблизости закладывались новые росчисти) и внешней колонизации (продвижение в Среднее Поволжье, Вятскую землю, Предуралье и частично в Зауралье; к югу от среднего и нижнего течения Оки) относилась в основном ко 2-й половине 15- середине 16 века. Продвижение крестьянства на юг и юго-восток затруднялось частыми ордынскими набегами 13-15 века, казанских ханов набегами и крымских ханов набегами.

Активно возделывавшиеся земли располагались примерно между 54° и 60°, отчасти 61° северной широты; с присоединением Северщины в конце 15 века рубеж пашни отодвинулся к 51° северной широты. Севернее 60-й параллели вызревали лишь скороспелые сорта ячменя и некоторые огородные культуры. Климат Русской равнины был умеренно континентальным с достаточным уровнем осадков, редкими засухами. С 15 века и особенно с 16 века началось изменение климата, сопровождавшееся более частыми и сильными заморозками в конце весны - начале лета и в начале осени. Происходило понижение температуры в вегетационный период, увеличение осадков осенью и т.п. Эти изменения климата отрицательно сказывались на урожаях. Годовой цикл сельскохозяйственных работ (не считая молотьбы) составлял не более 5-6 месяцев (2-я половина апреля - середина сентября). На основной территории России преобладали тяжёлые почвы с пониженной биологической активностью. К югу от среднего течения Оки климат, рельеф и почвы благоприятствовали земледелию.

Источники фиксируют термины, обозначавшие типы поселений, которые возникли благодаря колонизации 13-15 века. Появление слова «деревня» (от «драть») связано с раскорчёвкой нови крестьянами. От глагола «починать» произошло слово «починок», свидетельствовавшее о первых шагах по окультуриванию под пашню неосвоенных или заброшенных земель. По инициативе государственной власти и крупных вотчинников складывался новый тип поселений - слободы, для которых вводилась административно-судебная обособленность и устанавливались налоговые льготы. Деревни и починки были малодворными поселениями: от 1-3 до 6-9 дворов в зависимости от региона, давности освоения, типа владения. Они располагались на расстоянии 1-5 км и более друг от друга в границах волостей. Центрами княжеских (с начала 16 века дворцовых), церковных и других владений были сёла (реже сельца), в которых обычно находились господский и приказчичий дворы, церковь, дворы причта с церковной пашней, несколько десятков крестьянских дворов (в светских вотчинах также холопские дворы). К сёлам тяготели деревни, починки, пустоши. На землях лично свободных крестьян центрами чёрных волостей обычно были погосты с приходскими церквами или иные пункты, объединявшие десятки и даже сотни деревень. Ряд терминов («пустоши», «селища», «дворища», «печища») свидетельствовал о степени и длительности запустения земель в результате войн, эпидемий и т.п. в основном в середине 14 - середине 15 века.

В 13-16 века паровая система с 3-польным севооборотом стала преобладающей. При этом она нередко сочеталась с применением подсеки (при освоении лесных участков) и перелога. Староосвоенные и близко расположенные к деревне поля нередко дополнялись «пашней наездом» и росчистью, когда последовательность севооборота не соблюдалась. Соотношение ярового и озимого клиньев, размеры парового поля зависели от погодных условий и заметно варьировались.