Иран

ИРАН, Исламская Республика Иран (Джомхурийе Исламийе Иран).

Общие сведения

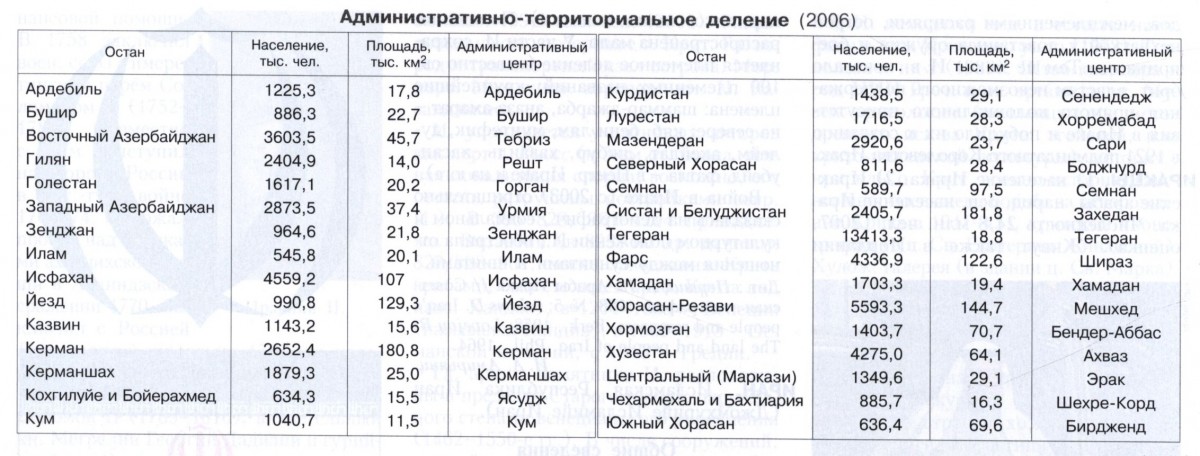

Иран - государство в Юго-Западной Азии. На западе граничит с Ираком и Турцией, на северо-западе - с Арменией и Азербайджаном, на северо-востоке - с Туркменией, на востоке - с Пакистаном и Афганистаном. На севере омывается Каспийским морем, на юге - Персидским и Оманским заливами Индийского океана (протяжённость береговой линии свыше 2440 км). Ирану принадлежат острова: Кешм (в Ормузском проливе), Харк, Лаван, Сирри, Киш и др. Площадь 1648 тысяч км2 (в том числе суша 1628,5 тысяч км2). Население 70,5 миллионов человек (2006, перепись). Столица - Тегеран. Официальный язык - персидский (фарси). Денежная единица - риал. В административном отношении страна разделена на 30 останов (провинций), в их числе - имеющие статус останов города Тегеран и Кум (таблица).

Иран - государство в Юго-Западной Азии. На западе граничит с Ираком и Турцией, на северо-западе - с Арменией и Азербайджаном, на северо-востоке - с Туркменией, на востоке - с Пакистаном и Афганистаном. На севере омывается Каспийским морем, на юге - Персидским и Оманским заливами Индийского океана (протяжённость береговой линии свыше 2440 км). Ирану принадлежат острова: Кешм (в Ормузском проливе), Харк, Лаван, Сирри, Киш и др. Площадь 1648 тысяч км2 (в том числе суша 1628,5 тысяч км2). Население 70,5 миллионов человек (2006, перепись). Столица - Тегеран. Официальный язык - персидский (фарси). Денежная единица - риал. В административном отношении страна разделена на 30 останов (провинций), в их числе - имеющие статус останов города Тегеран и Кум (таблица).

Иран - член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОПЕК (1960), Организации Исламская конференция (1969); имеет статус наблюдателя в СААРК и Шанхайской организации сотрудничества.

Реклама

Н. М. Мамедова.

Государственный строй

Иран - унитарное государство. Конституция утверждена на референдуме 2-3.12.1979. Форма правления - исламская республика. Государственная власть осуществляется формально независимыми друг от друга законодательной, исполнительный и судебной ветвями власти, находящимися под контролем руководителя страны (принцип велаят-е факих).

Иран - унитарное государство. Конституция утверждена на референдуме 2-3.12.1979. Форма правления - исламская республика. Государственная власть осуществляется формально независимыми друг от друга законодательной, исполнительный и судебной ветвями власти, находящимися под контролем руководителя страны (принцип велаят-е факих).

Руководитель страны - Верховный руководитель Исламской революции - определяет генеральную линию политики государства и осуществляет контроль над претворением её в жизнь; санкционирует проведение референдумов; назначает и освобождает от занимаемых должностей высших должностных лиц. Он осуществляет общее управление вооруженными силами; наделён полномочиями объявления войны, мира и всеобщей мобилизации; разрешает разногласия, возникающие между руководством трёх ветвей власти страны; подписывает указ о назначении президента Ирана после его избрания; обладает правом снятия с поста президента (в случае если Верховный суд признает его не соответствующим занимаемой должности или если парламент вынесет решение об отставке президента); объявляет амнистию заключённым и смягчает вынесенные им приговоры согласно рекомендациям судебной власти. Руководителю подчиняется Высший совет национальной безопасности - консультативный орган по вопросам безопасности государства, обороны, стратегического планирования и координации деятельности правительства в различных областях.

Президент - глава исполнительной власти, избирается на 4 года путём прямого голосования (с правом одного переизбрания). На него возлагается ответственность за исполнение Конституции Ирана, руководство исполнительной властью (за исключением тех вопросов, которые непосредственно относятся к ведению руководителя страны). Президент возглавляет кабинет министров, назначает его членов и представляет их кандидатуры на утверждение меджлиса, подписывает договоры и соглашения с другими государствами.

Высший законодательный орган - Собрание исламского совета (меджлис) - 290 депутатов, избираемых на 4 года путём всеобщих выборов. Меджлис утверждает состав правительства, принимает законы, ратифицирует договоры и соглашения с иностранными государствами, утверждает проект бюджета, получение и предоставление правительством займов и безвозмездной помощи, санкционирует наём иностранных специалистов.

Собрание экспертов выполняет работу по организации, подготовке и проведению выборов руководителя страны; избирает руководителя страны, принимает его отставку, а в случае необходимости выясняет его дееспособность и целесообразность дальнейшего пребывания на посту; рассматривает и подготавливает изменения и поправки в Конституцию страны. Состоит из 86 шариатских правоведов-факихов (избираются всеобщим голосованием на 8 лет), пользующихся правом вынесения фете.

Характерной особенностью партийной системы Ирана является отсутствие в ней партий западного образца - с конкретными программами и позициями. Абсолютное большинство организаций, называемых в Иране политическими партиями (зарегистрировано свыше 200), представляют собой, по сути, политические движения, не имеющие чёткой организации, постоянных партийных структур и института партийного членства. Практически все они имеют исламскую идеологическую платформу и принадлежат к той или иной группировке правящего шиитского духовенства. Основные политические движения: «Абадгяран» («Созидатели»), Общество борющегося духовенства, «Собрание борющихся мулл».

Природа

Берега. Берега Каспийского моря низменные, с песчаными косами и лагунами; Персидского залива до г. Бушир - низменные, аккумулятивные, окаймлены песчаными пляжами. К востоку от г. Бушир и вдоль Оманского залива преобладают абразионно-аккумулятивные берега с чередованием широких бухт и скалистых мысов.

Рельеф. Большая часть территории расположена в пределах обширного Иранского нагорья, внутренние районы которого окаймлены высокими горными дугами: на севере страны возвышаются складчато-глыбовые горы Эльбурса (вулкан Демавенд, 5671 м - высшая точка Ирана), на северо-востоке - складчатые Туркмено-Хорасанские горы (высотой до 3314 м); на востоке Ирана находится несколько кулисообразно расположенных, преимущественно средневысотных, горных цепей (хребты Моменабад, Багеран, Пеленган и др.). С юго-востока к ним примыкает плоскогорье Серхед, над которым возвышаются отдельные вулканы (гора Тефтан, 4042 м). В юго-западной части Ирана расположены складчато-глыбовые горы Загрос, образующие протяжённую полосу параллельных хребтов, плато и межгорных долин. Наиболее высокая и труднодоступная часть - Центральный Загрос высотой до 4548 м (гора Зерд-Кух). В межгорных долинах Загроса на высоте 1000-2000 м сформировались оазисы, в том числе Ширазский. К северо-востоку от гор Загрос и параллельно им во внутренних районах Ирана протягиваются Среднеиранские горы (хребет Кухруд, до 4419 м, и др.). На юге горное обрамление Ирана образуют невысокие складчатые горы Макран (Мекран; до 2241 м), представляющие собой чередование гребневидных хребтов с осыпными склонами и широких продольных котловин. Между краевыми хребтами Иранского нагорья на высоте 1000-2000 м лежат внутренние плоскогорья и высокие равнины с островными массивами и замкнутыми бессточными впадинами. Наиболее обширные впадины занимают пустыни Деште-Кевир и Деште-Лут в центральной части страны; на юге Ирана - крупная впадина с солёным озером Джаз-Муриан; по границе с Афганистаном - впадина Систан с дельтой реки Гильменд.

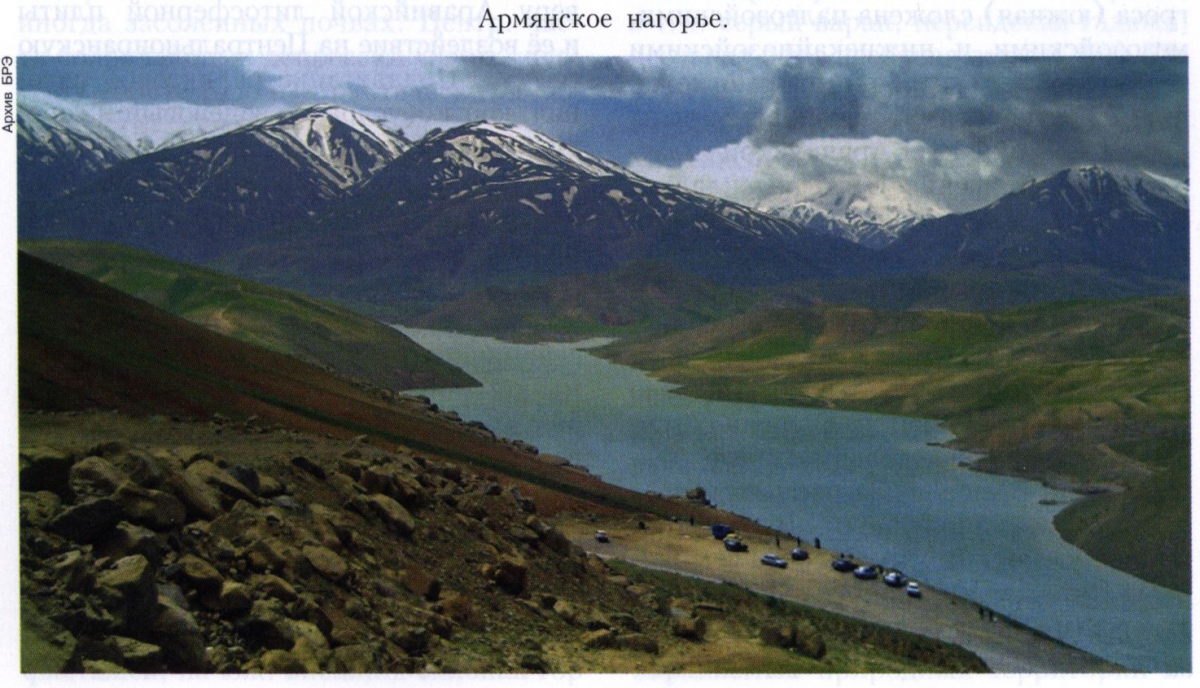

Северо-западная часть Ирана находится в пределах Армянского нагорья. Высокие (3000-4000 м) глыбовые хребты Котур, Кара-Дат, Бозкуш и др., вулканические массивы Себелан (4821 м) и Сехенд с вершиной Херем-Даг (3707 м) чередуются с межгорными долинами и котловинами. В крупной тектонической впадине лежит бессточное солёное озеро Урмия. Вдоль северо-западной границы Ирана протягивается средневысотный Курдистанский хребет.

Низменности, занимающие менее 1/5 территории Ирана, расположены в основном по периферии Иранского нагорья. Крайний юго-запад Ирана занимает крупнейшая в пределах страны Хузестанская равнина (юго-восточная часть Месопотамской низменности), дренируемая рекой Карун, сильно заболоченная в южной части. К северному подножию Эльбурса примыкает узкая приморская низменность Каспийского моря, лежащая ниже уровня Мирового океана. Восточнее, в междуречье Горгана и Атрека, находится засушливая Горганская низменность. Вдоль берегов Персидского и Оманского заливов протягивается узкая прерывистая полоса пустынных приморских равнин.

Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Ирана расположена в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса. В центральной части выделяют ряд докембрийских массивов с фанерозойским осадочным чехлом (Центральноиранский, Центральный Восточно-Иранский и Лутский), в совокупности образующих Центральноиранскую плиту. Массивы представляют собой фрагменты древнего континента Гондвана, отделившиеся от него при раскрытии в мезозое океана Неотетис (смотри в статье Тетис) и столкнувшиеся с Евразией в мезозое - олигоцене. Их границами являются крупные разломы (сдвиги) и шовные зоны (офиолитовые сутуры) - Себзевар-Мешхед (на севере), восточный и южный Лута. В наложенных на массивы впадинах (Деште-Кевир и др.) залегают красноцветные лагунно-континентальные обломочные и соленосные толщи олигоцен-миоценового возраста.

С юго-запада Центральноиранская плита обрамляется складчатой системой гор Загрос. Тектоническая зона Внешнего Загроса (южная) сложена палеозойскими, мезозойскими и нижнекайнозойскими терригенными и карбонатными отложениями, эвапоритами, накопленными на пассивной окраине Аравийской платформы. Отложения смяты в складки, сорваны с докембрийского фундамента и перемещены на юго-запад, в сторону Месопотамского передового прогиба, заполненного мощными толщами верхнекайнозойских мелко- и грубообломочных моласс, которые испытывают пологие складчатые деформации. Степень интенсивности покровно-складчатых деформаций в зоне Внешнего Загроса возрастает в северо-восточном направлении. В строении тектонической зоны Внутреннего Загроса (Сенендедж-Сирджан) принимают участие метаморфизованные палеозойские (терригенные, вулканогенные) и неметаморфизованные мезозойские (карбонатно-терригенные) породы, а также офиолиты. Эта зона с юго-запада ограничена так называемым Главным надвигом (сдвиго-надвигом) Загроса; вдоль её северо-восточного края протягивается субдукционно-коллизионный вулканический пояс Урмия-Безман позднемелового - кайнозойского возраста. Вулканический пояс наложен на фундамент Центральноиранской плиты; в его пределах широко распространены субщелочные базальты, андезиты, риолиты. Восточнее Ормузского пролива складчатая система Загроса через систему субмеридиональных сдвигов граничит с тектонической зоной гор Макран, представляющей собой аккреционную призму, сформированную над зоной погружения (субдукции) океанической коры Оманского залива под окраину Евразии. Макранская зона сложена палеоген-миоценовым флишем и плиоцен-четвертичной молассой.

На севере Ирана протягиваются Талыш-Эльбурс-Биналудская и Копетдагская покровно-складчатые системы, сформированные на окраинах Центральноиранской и Туранской (расположена на территории Туркмении) плит соответственно. Они возникли в процессе замыкания северной ветви океана Неотетис в позднекиммерийское-раннеальпийское время (начало палеогена), а также при последующей активизации коллизионных процессов в позднем кайнозое (продвижение к северу Аравийской литосферной плиты и её воздействие на Центральноиранскую плиту). Поддвигание реликтовой океанической коры обусловило эоценовый и современный вулканизм в хребте Эльбурс и в Талышских горах. На Армянском нагорье проявлен позднемиоцен-четвертичный коллизионный вулканизм.

На севере Ирана протягиваются Талыш-Эльбурс-Биналудская и Копетдагская покровно-складчатые системы, сформированные на окраинах Центральноиранской и Туранской (расположена на территории Туркмении) плит соответственно. Они возникли в процессе замыкания северной ветви океана Неотетис в позднекиммерийское-раннеальпийское время (начало палеогена), а также при последующей активизации коллизионных процессов в позднем кайнозое (продвижение к северу Аравийской литосферной плиты и её воздействие на Центральноиранскую плиту). Поддвигание реликтовой океанической коры обусловило эоценовый и современный вулканизм в хребте Эльбурс и в Талышских горах. На Армянском нагорье проявлен позднемиоцен-четвертичный коллизионный вулканизм.

На территории Ирана выделяют линейно вытянутые зоны высокой стабильной сейсмичности (хребта Загрос и системы хребтов Эльбурс - Копетдаг) и районы рассеянной спорадической внутриплитовой сейсмичности, охватывающие остальную часть территории страны. В 20 - начале 21 века при 25 сильных разрушительных землетрясениях погибли свыше 155 тысяч человек. Самое сильное за этот период землетрясение произошло в 1978 году в центральной части Ирана (магнитуда 7,8; 15 тысяч жертв). Самое большое число жертв (50 тысяч) вызвало землетрясение 1990 года в западной части Ирана (магнитуда 7,4). Северо-западный и северный районы Ирана известны разрушительными историческими землетрясениями: в 856 (Дамганское, 200 тысяч жертв), в 893 (Ардебильское, 150 тысяч жертв), в 1727 (Тебризское, 77 тысяч жертв).

Главное богатство недр Ирана - нефть и природный горючий газ, по запасам которых страна занимает одно из ведущих мест в мире. Крупнейшие нефтяные и нефтегазовые месторождения (Агаджари, Ахваз, Абузар, Гечсаран, Керандж, Марун и др.) расположены на юго-западе, в пределах Персидского залива нефтегазоносного бассейна. Собственно газовые месторождения имеются на севере, близ городов Горган и Мешхед. Залежи каменного угля сосредоточены в Эльбурсском (на севере) и Тебесском (на востоке) угольных бассейнах. Известны месторождения руд железа (Чогарт, Чадармалю, Голе-Гоухер, Зеренд - близ г. Керман), хрома (близ городов Керман, Минаб и Себзевар), меди (на северо-западе, а также месторождение Серчешме близ г. Керман, руды которого содержат значительные количества молибдена, золота и серебра), свинца и цинка (Энгуран, близ г. Зенджан; многочисленные месторождения близ городов Исфахан и Йезд), золота (Муте, близ г. Исфахан, и др.), марганца, а также бокситов, фосфоритов. В Иране находится месторождение лучшей в мире голубой бирюзы (Нишапур). Недра Ирана богаты каменной солью (на побережье Персидского залива, в Загросе), баритом (в районе г. Тегеран), а также магнезитом, огнеупорными глинами, флюоритом, известняками, доломитами, кварцитами, тальком, асбестом, природными строительными материалами.

Главное богатство недр Ирана - нефть и природный горючий газ, по запасам которых страна занимает одно из ведущих мест в мире. Крупнейшие нефтяные и нефтегазовые месторождения (Агаджари, Ахваз, Абузар, Гечсаран, Керандж, Марун и др.) расположены на юго-западе, в пределах Персидского залива нефтегазоносного бассейна. Собственно газовые месторождения имеются на севере, близ городов Горган и Мешхед. Залежи каменного угля сосредоточены в Эльбурсском (на севере) и Тебесском (на востоке) угольных бассейнах. Известны месторождения руд железа (Чогарт, Чадармалю, Голе-Гоухер, Зеренд - близ г. Керман), хрома (близ городов Керман, Минаб и Себзевар), меди (на северо-западе, а также месторождение Серчешме близ г. Керман, руды которого содержат значительные количества молибдена, золота и серебра), свинца и цинка (Энгуран, близ г. Зенджан; многочисленные месторождения близ городов Исфахан и Йезд), золота (Муте, близ г. Исфахан, и др.), марганца, а также бокситов, фосфоритов. В Иране находится месторождение лучшей в мире голубой бирюзы (Нишапур). Недра Ирана богаты каменной солью (на побережье Персидского залива, в Загросе), баритом (в районе г. Тегеран), а также магнезитом, огнеупорными глинами, флюоритом, известняками, доломитами, кварцитами, тальком, асбестом, природными строительными материалами.

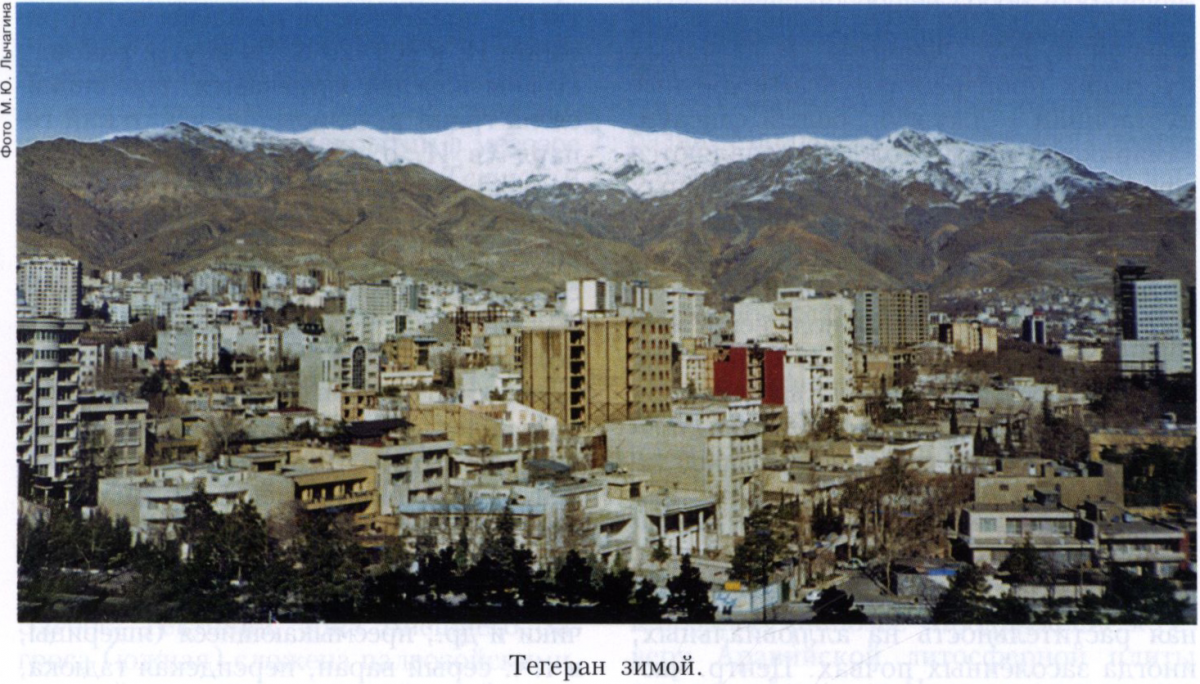

Климат. На большей части территории Ирана климат субтропический континентальный, на побережьях Персидского и Оманского заливов - тропический континентальный. Лето повсеместно жаркое; средние температуры июля составляют 29-32 °С. Во внутренних районах и на юге Ирана летом воздух прогревается до 40-50 °С; абсолютный максимум (54 °С) зарегистрирован в г. Ахваз (Хузестанская равнина). Зима на севере и во внутренних районах прохладная (средние температуры января на севере Ирана ниже 0 °С, в Тегеране до 2 °С), на юге тёплая (средние температуры января на берегах Персидского залива 22-25 °С). На север Ирана зимой иногда проникает холодный воздух из Средней Азии и Сибири, принося резкие похолодания до -25 °С.

Осадки выпадают главным образом в зимне-весенний период. Зимой в горах на северо-западе Ирана случаются сильные снегопады, обусловленные циклонами на полярном фронте. Среднегодовое количество осадков в пределах Иранского нагорья в целом не выше 100-200 мм в год; на западных склонах Загроса и на северо-западе страны возрастает до 500 мм в год. Наибольшее количество осадков (1000-2000 мм в год) выпадает на северных склонах Эльбурса и на побережье Каспийского моря (так называемый климат влажных субтропиков). Наиболее засушливы восточные районы Ирана: например, во впадине Систан менее 50 мм осадков в год.

Осадки выпадают главным образом в зимне-весенний период. Зимой в горах на северо-западе Ирана случаются сильные снегопады, обусловленные циклонами на полярном фронте. Среднегодовое количество осадков в пределах Иранского нагорья в целом не выше 100-200 мм в год; на западных склонах Загроса и на северо-западе страны возрастает до 500 мм в год. Наибольшее количество осадков (1000-2000 мм в год) выпадает на северных склонах Эльбурса и на побережье Каспийского моря (так называемый климат влажных субтропиков). Наиболее засушливы восточные районы Ирана: например, во впадине Систан менее 50 мм осадков в год.

Снеговая граница расположена на высоте 4100-4500 м. Небольшие горные ледники в высокогорьях Эльбурса (в том числе на вулкане Демавенд), Загроса (гора Зерд-Кух), в массиве Себелан.

Внутренние воды. Запасы ежегодно возобновляемых водных ресурсов невелики (138 км3). Большинство рек Ирана маловодны или большую часть года имеют временный сток. Постоянные водотоки стекают главным образом со склонов Эльбурса и Загроса. К бассейну Персидского залива принадлежат Шаттэль-Араб (вдоль юго-западной границы Ирана), его приток Карун, а также Керхе, Зохре и др., стекающие с южных склонов Загроса. В Каспийское море впадают реки Горган, Сефид-Руд, Чалус и др., берущие начало в горах Эльбурс, а также Атрек и Аракс, протекающие вдоль северных границ Ирана. Крупнейшие реки бассейна внутреннего стока (Герируд, Гильменд) текут вдоль восточной границы Ирана. Во внутренних районах Ирана значительных рек нет. Питание горных рек на севере - снеговое и ледниковое, на остальной территории - преимущественно дождевое. Максимум речного стока приходится на весну - период таяния снежников и ледников в горах или выпадения циклонических осадков. Основные судоходные реки Ирана - Карун (на протяжении 180 км) и Шатт-эль-Араб.

В межгорных впадинах Иранского и Армянского нагорий много крупных бессточных озёр, в том числе солёные Урмия, Дерьячейе-Немек, Джаз-Муриан. Многие озёра летом пересыхают, превращаясь в солончаковые пустыни или топи. Цепочка пресных мелководных озёр, в том числе озеро Сабари в котловине Систан, окаймлена тростниковыми болотами.

На каждого жителя страны приходится 1970 м3 воды в год. Для хозяйственных нужд используется свыше 1/2 имеющихся запасов поверхностных и подземных вод. Большая часть потребляемой воды (92%) расходуется на нужды сельского хозяйства (в Иране орошается около 1/2 пахотных земель); 6% - на коммунально-бытовое водоснабжение, 2% потребляют промышленные предприятия. Для орошения в пределах подгорных равнин традиционно используются грунтовые воды, подаваемые на поля с помощью системы подземных галерей (кяризов) и колодцев.

Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растительный покров Ирана достаточно разнообразен. Во внутренних районах Ирана господствует разреженная пустынная растительность (полыни, солянки, многочисленные эфемеры и эфемероиды). В пределах большей части каменистых горных склонов и подгорных равнин на серозёмах (часто щебнистых и засолённых) широко представлены формации нагорных ксерофитов - невысоких засухоустойчивых подушковидных кустарников (акантолимоны, трагакантовые астрагалы) с участием полыни чёрной, эфедры и др. Травяной ярус образуют несколько видов кузиний, ковыли и различные эфемеры. В песчаных пустынях произрастают псаммофитные кустарники - джузгун, белый саксаул, тамариксы, после дождей появляются эфемеры и эфемероиды. В межгорных котловинах и на склонах гор северо-западной части Ирана на серо-коричневых почвах развиты разнотравно-злаковые степи (ковыль, типчак) с участием полыней и эфемеров. Для южных районов Ирана характерна растительность тропических пустынь, формирующаяся на каменисто-щебнистых почвах, по долинам встречаются представители сахаро-аравийской флоры - прозопис, акации, зизифус и др.

В понижениях рельефа и в долинах рек распространена луговая и галофитная растительность на аллювиальных, иногда засолённых почвах. Центральные части солончаковых депрессий (например, пустыня Деште-Кевир) практически лишены растительного покрова.

Леса занимают 4% площади Ирана. Вследствие перевыпаса домашнего скота и вырубок для топливных нужд естественное возобновление лесов, покрывавших некогда склоны Копетдага, Загроса, Кухруда, прекратилось, а склоны гор были эродированы. Ксероморфные низкорослые дубовые леса с примесью фисташек, инжира, граната сохранились только на наиболее увлажнённых западных склонах Загроса и в горах на северо-западе Ирана. На более сухих внутренних склонах гор, покрытых сухостепной растительностью, встречаются редколесья из древовидных можжевельников (арчи), горного миндаля, фисташек; на южных внешних склонах гор преобладают горные коричневые почвы, а на более сухих внутренних - горные серо-коричневые.

На северных склонах Эльбурса на желтозёмах и горных бурозёмах произрастают влажные субтропические реликтовые леса гирканского типа. В составе лесов преобладают широколиственные породы (различные виды листопадных дубов, клёны, выше по склонам в основном бук восточный и граб кавказский), встречается реликтовое железное дерево (парротия). Разнообразный и густой подлесок образуют виды дзельквы, боярышника, сливы, самшит и др. Деревья нередко перевиты лианами (плющ, ломонос). Над верхней границей леса (с высоты 2000-2500 м) развиты кустарниковые заросли и остепнённые луга.

Во флористическом отношении территория Ирана принадлежит Ирано-Туранской области Голарктического царства. В составе флоры свыше 8000 видов высших растений; уровень видового эндемизма достигает 20%; наибольшим числом видов отличаются бобовые и астровые.

На территории Ирана обитают 140 видов млекопитающих (22 находятся под угрозой исчезновения), 293 вида гнездящихся птиц (под угрозой исчезновения 13 видов), 219 видов пресмыкающихся (под угрозой исчезновения 8 видов). Крупные хищники - азиатский лев и туранский тигр - полностью истреблены на территории Ирана к середине 20 века. Во внутренних районах страны изредка встречается находящийся на грани исчезновения азиатский гепард (в Иране охраняется законом крупнейшая в мире популяция). В пустынях разнообразны копытные, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения иранская лань и туркменский кулан; в горах и предгорьях - бородатые (безоаровые) козлы. В горах северной и северо-западной частей Ирана (Эльбурс, Загрос и др.) сохранились бурый медведь, кабан, благородный олень, косуля, архар. В пустынях многочисленны хищники - лисицы (обыкновенная, афганская, песчаная), барханный кот, каракал, шакалы; обильны грызуны, в том числе 15 видов песчанок, тушканчики и др.; пресмыкающиеся (ящерицы, в том числе серый варан, персидская гадюка, песчаная эфа, песочная змея и др.). Из птиц в пустынях типичны жаворонки (пустынный и хохлатый), вьюрок, рябки, саксаульная сойка и др.; хищники представлены стервятниками, грифами, беркутами. Богата орнитофауна приозёрных болот, где гнездятся многочисленные перелётные птицы. Много насекомых и паукообразных, в том числе скорпион, фаланга, каракурт. На юге и юго-востоке Ирана встречаются представители южно-азиатской фауны: крылан, мангуста, хамелеон и др. Омывающие Иран моря богаты биологическими ресурсами. В Каспийском море важное промысловое значение имеют осётр, белуга, севрюга, в Персидском заливе - сельдь и другие виды рыб; развита добыча жемчуга.

В Иране создана разветвлённая система охраняемых природных территорий из свыше 130 национальных парков, национальных памятников природы, резерватов с режимом заказников, занимающих в целом 6,5% площади страны. Крупнейшие национальные парки: Баму, Кевир, Урмия, Центральноэльбурсский и др. В сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включено 9 объектов: Арасбаран, Эрджан, Гено, Гулистан, Хара, Кевир, озеро Урмия, полуостров Мианкале, Туран. На территории Ирана выделено 21 водно-болотное угодье международного значения общей площадью около 1,5 миллионов га; создано 6 охраняемых морских объектов.

Лит.: Страны и народы. Зарубежная Азия. Общий обзор. Юго-Западная Азия. М., 1979; Пустыни. М., 1986; Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000; Iran statistical yearbook 2001 (1379). Tehran, 2001.

Н. Н. Алексеева; А. А. Зарщиков (геологическое строение и полезные ископаемые).

Население

Большинство населения Ирана составляют народы, говорящие на иранских языках: персы 38,5%, мазендеранцы 5,6%, гилянцы 5,6%, курды 6,9%, луры 3,7%, бахтиары 1,5%, белуджи 1,6%, талыши 0,8%, хазарейцы 0,5%, парсы 0,5%, пуштуны 0,2%, таджики 0,1%, джемшиды и др. Около 30% - тюркские народы: азербайджанцы 20,3%, туркмены 3,2%, кашкайцы 2,4%, хорасанские тюрки 1,7%, афшары 0,5%, чараймаки 0,3%, шахсевены 0,2% и др. В Иране живут также арабы (2,2%, в том числе хузестанские арабы 1,9%), цыгане (2,1%), армяне 0,3%, ассирийцы 0,2%, индопакистанцы 0,2%, грузины 0,1% и др.

Большинство населения Ирана составляют народы, говорящие на иранских языках: персы 38,5%, мазендеранцы 5,6%, гилянцы 5,6%, курды 6,9%, луры 3,7%, бахтиары 1,5%, белуджи 1,6%, талыши 0,8%, хазарейцы 0,5%, парсы 0,5%, пуштуны 0,2%, таджики 0,1%, джемшиды и др. Около 30% - тюркские народы: азербайджанцы 20,3%, туркмены 3,2%, кашкайцы 2,4%, хорасанские тюрки 1,7%, афшары 0,5%, чараймаки 0,3%, шахсевены 0,2% и др. В Иране живут также арабы (2,2%, в том числе хузестанские арабы 1,9%), цыгане (2,1%), армяне 0,3%, ассирийцы 0,2%, индопакистанцы 0,2%, грузины 0,1% и др.

Во 2-й половине 1970-х - 1-й половине 1980-х годов Иран переживал «демографический бум»: среднегодовой прирост населения составлял 3,9% (1976-86). Со 2-й половины 1980-х годов темпы прироста населения начали снижаться, в 1990-х - 1-й половине 2000-х годов составили 1,55%. Рождаемость 16,6 на 1000 человек (2007), смертность 5,7 на 1000 человек; младенческая смертность высокая - 38,1 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности близок к среднеевропейскому значению - 1,7 ребёнка на 1 женщину (6,5 в 1970-75). Средний возраст населения 25,8 года. В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) 23,2%, трудоспособного населения (15-64 года) 71,4%, лиц 65 лет и старше 5,4%. На 100 женщин приходится 103 мужчины. Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет 70,1 года (в том числе мужчины - 69, женщины - 72 года).

По оценкам, в конце 1990-х - начале 2000-х годов доля населения моложе 30 лет составляет около 68%, что резко обостряет проблему занятости. Сальдо внешних миграций 4,3 человека на 1000 жителей; из Ирана на учёбу или работу уезжает в основном молодёжь, однако большая часть выехавших возвращается. В Иране проживает свыше 1,5 миллионов иностранцев (в том числе свыше 1,2 миллионов - выходцы из Афганистана, а также из Ирака, Пакистана, Туркмении; 2006, оценка).

Средняя плотность населения 43 человек/км2 (2006); наибольшая плотность населения (человек/км2) - в останах Тегеран (713) и Кум (90), а также вдоль побережья Каспийского моря (в останах Гилян 172, Мазендеран 123, Голестан 80). Со 2-й половины 1960-х годов быстро растёт доля городского населения (38% в 1966; 46,8% в 1976; 54,3% в 1986; 61,5% в 1996; 68,5% в 2006). Около 1/4 населения страны проживает в 7 городах-«миллионерах» (тысяч человек, 2007): Тегеран 7186 (в агломерации свыше 13 000), Мешхед 2464, Исфахан 1600,6 (в агломерации 2961,3), Кередж 1602 (входит в агломерацию Тегерана), Тебриз около 1500, Шираз 1307, Кум 1081 и др.

Экономически активное население около 24 млн. человек, из них в экономике занято 87,2% (2006). Структура занятости населения (%): сфера услуг около 50, промышленность 27, сельское хозяйство 23. Уровень безработицы 11% (официальные данные, 2007; 12,8% в 2006); около 18% население живёт за чертой бедности (2007).

Н. М. Мамедова.

Религия

По официальным данным (2007), около 98% населения Ирана составляют мусульмане, из них: шииты - 89%, сунниты - 9%; около 2% населения Ирана в совокупности составляют христиане и представители других конфессиональных групп (бахаиты, мандеи, индусы, езиды, зороастрийцы, иудаисты). В Иране расположены два священных города шиитов: Мешхед и Кум.

Согласно Конституции Ирана (1979, с поправками 1989), официальная религия Ирана - ислам джафаритского толка (мазхаб) шиизма (смотри Имамиты). Его придерживается подавляющее большинство персов, гилянцев, мазендеранцев, татов, талышей, луров, бахтиаров, азербайджанцев, шахсевенов, кашкайцев и др. Шиитами-имамитами является также часть курдов (в Хорасане). Группа курдов, живущая в районе Сердешт-Бане и на юге Курдистана, принадлежит к шиитскому течению али-илахи (ахл-и хакк). К этому же течению, а также к другому шиитскому течению курд-бача относятся луры, живущие в Серкане. Сунниты всех мазхабов и шииты-зейдиты (смотри Зейдиты) полностью свободны в выполнении религиозных обрядов согласно своим религиозным нормам; они могут заниматься религиозным воспитанием и образованием, решать гражданские и личные дела (брак, развод, вступление в наследство, завещание) и на основании их обращаться в суд. К суннитам принадлежит большая часть курдов, а также белуджи, туркмены, джемшиды, небольшая группа талышей. В Иране имеются также исмаилиты. Согласно Конституции Ирана, зороастрийцы, иудаисты и христиане, имеющие иранское гражданство, являются религиозными меньшинствами, которые могут свободно осуществлять свои религиозные обряды в рамках закона и поступать в гражданских делах и в сфере религиозного воспитания согласно своему учению (для представителей этих конфессий также зарезервированы места в меджлисе).

Христианство на территории Ирана представлено преимущественно приходами Армянской апостольской церкви (епископство Тегеран), Ассирийской церкви Востока (епископство Иран), немногочисленными приходами халдо-католической и армяно-католической традиции, общинами различных протестантских деноминаций.

Христианство на территории Ирана представлено преимущественно приходами Армянской апостольской церкви (епископство Тегеран), Ассирийской церкви Востока (епископство Иран), немногочисленными приходами халдо-католической и армяно-католической традиции, общинами различных протестантских деноминаций.

Исторический очерк

Иран в древности. Первые свидетельства заселения территории Ирана человеком относятся к среднем палеолиту (Мустье; более 40 тысяч лет назад) - пещерные стоянки древних охотников в долине реки Горган и в Загросе. В Хузестане обнаружены пещерные стоянки позднего палеолита: ранний этап - барадостская культура (около 38-35 тысяч лет назад), поздний - зарзийская культура (21-12 тысяч лет назад), которая перерастает в местные культуры мезолита (10-7-е тысячелетия до нашей эры). Мезолитические стоянки выявлены и в Южном Прикаспии - Гари-Камарбанд, Хоту, верхние слои которых относятся к неолиту (конец 7-го - 6-е тысячелетие), когда началось одомашнивание мелкого рогатого скота, свиньи, хотя охота продолжала играть важную роль. В 7-5-м тысячелетии в отдельных районах Ирана стали возделываться культурные злаки, появлялись первые раннеземледельческие поселения: Тепе-Тулай, Чога-Мами (Загрос), Хаджи-Фируз (Северо-Западный Иран), Занг-и-Чакмак, Сиалк I (Центральный Иран), Тепе-Яхья (Южный Иран). В раннем энеолите (5-е тысячелетие) складывалась система оазисного расселения на базе земледельческо-скотоводческого хозяйства - культура Чешме-Али, Сиалк I-II, ранние комплексы Сузианы (Джафарабад, Джови, Бендебалъ), нижние слои Гияна (периоды VA-VB), Бакун В. Развитый энеолит (1-я половина - середина 4-го тысячелетия) - время интенсивного развития земледельческо-скотоводческих общин, когда возникали новые поселения, происходил подъём металлургии, появился гончарный круг, давший начало гончарному производству в Центральном Иране (Сиалк III), а также на севере (Гиссар I), на западе (Гиян VC-VD) и на юго-западе (Сузы А, Бакун А). В Северо-Западном Иране (Пишдели-Тепе, Гей-Тепе М) и на юго-востоке (Тепе-Яхья) представлены более архаичные культуры.

В конце 4-го - начале 3-го тысячелетия до нашей эры в Юго-Западном Иране началось формирование цивилизации, появились отдельные города-государства в Эламе (Сузы С, Тали-Малиан периода Банеш), развернулась «прοтоэламская торговая экспансия» в Центральный Иран (Сиалк IV), на юго-востоке (ТепеЯхья) и востоке (Шахри-Сохте), где найдены таблички с письменами и цилиндрические печати. На середину - 2-ю половину 3-го тысячелетия приходится расцвет древнеэламского царства (Сузы D и древнеэламские слои, Тали-Малиан периода Кафтари). Непосредственно граничившее с Междуречьем эламское общество находилось под сильным влиянием шумеро-аккадской культуры, откуда заимствовало клинопись, вытеснившую в 22 веке местную иероглифику. Процесс урбанизации, обусловленный техническим прогрессом и активными культурными взаимодействиями с другими городами Элама, Месопотамии, Индии, охватил основные области Северного и Восточного Ирана (Гиссар IIIA-В, Тюренг-Тепе IIIA-В, Шахри-Сохте II-IV, Бемпур III-V, Хураб, Яхья IVB-С, Шахдад и др.). Вероятно, территория Ирана и Средней Азии служила важным источником минеральных ресурсов и строительного сырья (руды, камень, дерево) для других цивилизаций. По могильникам рубежа 3-2-го тысячелетия (Гиссар IIIC, Астрабадский клад) можно проследить процесс выделения элиты. Во 2-м тысячелетии раннегородские центры Северного и Восточного Ирана пришли в упадок и прекратили своё существование. Западный Иран во 2-й половине 3-го тысячелетия населяли горные скотоводческо-земледельческие племена луллубеев (Гиян IV), севернее обитали кутии, около 2200 года временно завоевавшие Месопотамию. Другие горные племена - касситы - завоевали в начале 18 века Северную Вавилонию, к 1-й половине 16 века - также южную часть страны и владели ею на протяжении нескольких веков. В 1157 Элам - восточный сосед Вавилонии - нанёс касситам сокрушительный удар. В 12-8 веках Элам соперничал и вёл войны с Ассирией за обладание Вавилонией, которые ослабили его; в 639 году он был завоёван ассирийцами.

Остродонный сосуд с росписью из Гиссара, период IIa. Около 3300-3000 до нашей эры Музей Древнего Востока (Токио).

Во 2-м тысячелетии до нашей эры на территорию Ирана начали проникать кочевые индоевропейские (арийские) племена (смотри в статье Индоевропейцы), пользовавшиеся различными иранскими диалектами. Предположительно, что они двигались с севера двумя путями - вдоль восточного и западного побережий Каспийского моря. От самоназвания этих племён (арья) территория, заселённая ими, получила название «Страна ариев» (смотри в статье Ариана). Вероятно, к началу 1-го тысячелетия пришельцы ассимилировали местное население. У древних иранцев сложилась дуалистическая религия - зороастризм.

В 670-е годы до нашей эры в северо-западной части Иранского нагорья возникло самостоятельное царство Мидия с центром в Экбатане (иранский - Хагматана, ныне г. Хамадан). Победив в союзе с Вавилонией Ассирию, покорив Урарту, Маннейское царство и распространив свою власть на большую часть Иранского нагорья, Мидия превратилась в крупнейшую переднеазиатскую державу. В 550 году война Мидии с подчинённым ей царством - Персидой закончилась переходом власти в Мидии в руки персидской династии Ахеменидов. Название Персида (Парса, Парс, ныне историческая область Фарс) древние греки, а позднее и другие европейские народы перенесли на территорию Ирана и стали называть её Персией (это название Ирана сохранялось в европейской традиции до 1935 года).

Ахеменидов государство представляло собой обширную и могущественную державу. К концу 6 века до нашей эры в результате завоеваний основателя династии царя Кира II и его преемников под властью Ахеменидов оказались земли от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе и от Армении на севере до 1-го порога реки Нил на юге. В государстве Ахеменидов сложилась культура, вобравшая в себя многие элементы древних культур Передней Азии, Восточного Средиземноморья и Индии. В ходе административной реформы Дария I государство было разделено на наместничества (сатрапии), значительная часть персов, в руках которых находились органы государственного управления и командование войском, освобождена от податей и повинностей. Официально признанной религией Ахеменидов была одна из ранних разновидностей зороастризма, но наряду с ней бытовали и местные культы. В 6-4 веках догматы зороастризма ещё не были строго зафиксированы, что во многом объясняет исключительную веротерпимость персидских царей. Кроме иранского (древнеперсидского) языка, в качестве официальных языков использовались вавилонский, эламский и арамейский.

Стремление Ахеменидов к господству на рынках и торговых путях Восточного Средиземноморья стало одной из причин длительных греко-персидских войн, которые в итоге подорвали могущество персидской державы. К середине 4 века до нашей эры империя Ахеменидов переживала кризис царской власти, усиливались сепаратистские устремления наместников подчинённых Ахеменидам стран и провинций. Воспользовавшись ослаблением Ахеменидов, Александр Македонский предпринял в 334 году завоевательный поход на восток. В битве при Гавгамелах (1.10.331) его войско нанесло решающее поражение армии последнего ахеменидского царя Дария III (336-330). В феврале 330 года македоняне вступили в Сузы, а затем в Персеполь и Пасаргады. Персидская держава пала.

После смерти Александра Македонского в результате борьбы между его полководцами (диадохами) территория Ирана вошла в состав эллинистического государства Селевкидов. В эту эпоху греческий язык и культура распространились по всему Ирану и проникли в высшие слои иранского общества. В середине 3 века до нашей эры в районах, прилегающих к юго-восточному побережью Каспийского моря, консолидировались племена парфян, которыми стала править династия Аршакидов, объявившая себя наследницей Ахеменидов. К середине 2 века к Парфянскому царству была присоединена вся территория Ирана. Аршакиды, испытавшие сильное влияние греческой культуры (официальными языками в их государстве были греческий и парфянский - один из среднеиранских языков), тем не менее, способствовали освобождению Ирана от власти греков. В 1 веке до нашей эры Парфия вступила в борьбу с Римом за гегемонию в Передней Азии, отразила вторжения римлян на свою территорию. Ко 2 веку нашей эры в Парфии усилились позиции наместников и местных правителей. Официально они именовались шахами (царями), тогда как парфянский государь обладал титулом шахиншаха (царя царей).

В 220-х годах в результате войн с Римом и внутренних смут парфянское государство пришло в упадок. В 224 году Ардашир (около 180-239 или 241), правитель Фарса, Кермана и Гея, поддерживаемый знатью и жречеством, разгромил последнего парфянского царя Артабана V (около 209-224). Территория Парфянского царства вошла в состав государства Ардашира, короновавшегося в 226/227 шахиншахом под именем Ардашира I и ставшего родоначальником династии Сасанидов. Его преемник Шапур I (правил до 272) расширил границы Сасанидской державы, подчинив ей Армению, большую часть Хорасана и ряд районов Месопотамии. В период владычества Сасанидов в Иране возродились древние политические традиции, которые постепенно сменили эллинистические, начался процесс языкового объединения иранских этносов. Персидское наречие (парсик) вытеснило греческий и арамейский языки из сферы государственного управления и культуры, а также многие местные говоры. Значительное развитие получили иранские города, которые, однако, по мере укрепления позиций центральной власти постепенно теряли свои привилегии. В позднесасанидскую эпоху (5-7 века) утвердилось разделение иранского общества на четыре сословия (пешак): жречество, военную знать, чиновничество, податное население. В сасанидском Иране существовал институт рабства, однако надёжных источников, позволяющих утверждать, что рабы являлись основными производителями материальных благ, нет. Практиковался частичный отпуск рабов на волю, причём раб становился собственником части производимого им продукта. В конце 5 – начале 6 веков произошло расслоение иранских общин (нафов). Их верхушка (дехкане) обрела статус средних и мелких землевладельцев. Возвышению дехкан и их уравнению в правах с родовой знатью способствовали реформы шахиншаха Хосрова I Ануширвана, направленные на ослабление влияния чиновничества и крупных землевладельцев.

В сасанидском Иране окончательно сложились догмы зороастризма как государственной религии, была кодифицирована Авеста. В середине 3 века распространилось манихейство. Одновременно росло число христиан, главным образом в областях с арамейским населением и в Хузестане (Хузистане); несторианская церковь, подвергшаяся гонениям в Византии после Эфесского собора 431, получила покровительство со стороны шахиншахов. В восточных провинциях Ирана распространился буддизм. В конце 5 - начале 6 века возникло движение маздакитов, опиравшееся на манихейские идеи и направленное против роста могущества феодализировавшейся аристократии и зороастрийского духовенства.

Со времени правления Шапура I сасанидское государство вело постоянные войны с Римом, а затем с Византией за гегемонию в Передней Азии. Сасанидам удалось покорить Южную Аравию, Сирию, Палестину и Египет. Войны с могущественными соседями ослабили сасанидскую державу. В 7 веке она не смогла противостоять арабским завоеваниям. Проиграв арабам битву при Кадисии, последний сасанидский правитель Йездегерд III был вынужден в марте 637 года оставить свою столицу Ктесифон (на территории современного Ирака), а весной 642, после поражения при Нехавенде, уступил арабам Западный Иран. Полностью государство Сасанидов было завоёвано арабами в 651 году и включено в состав Халифата.

Иран в 7-16 веках. Под властью арабов положение всех слоёв иранского общества существенно изменилось. Земли в Иране были перераспределены в пользу завоевателей, часть населения обращена в рабство (труд рабов применялся в сельском хозяйстве, на строительстве ирригационных сооружений, в ремесленных мастерских, в государственных рудниках). В Иране была сохранена податная система времён Сасанидов, но размеры поземельной подати (хараджа) увеличились. Быстро распространялся ислам; к 10 веку его приняла большая часть иранцев. Арабский язык надолго стал языком науки, литературы и государственного управления.

Ожидания иранцев, что с обращением в ислам они станут полноправными членами мусульманской общины, не оправдались. Коренное население иранских земель продолжало платить тяжёлые налоги, отношение к нему со стороны завоевателей оставалось пренебрежительным. Это создало питательную почву для распространения в среде мусульман-неарабов в Иране шиизма, хариджитской пропаганды (смотри в статье Хариджиты), а также учения хуррамитов. В 747 году в Мервском оазисе под предводительством Абу Муслима зародилось движение против власти халифов-Омейядов, которое вскоре приобрело массовый характер и охватило весь Иран. На волне этого движения в 750 году власть в Халифате перешла к Аббасидам.

В годы правления Аббасидов арабы постепенно лишились в Халифате исключительного положения и монополии на власть. Главной опорой новой правящей династии стали иранские и среднеазиатские землевладельцы. Это способствовало возрождению в мусульманском Иране многих традиций и институтов сасанидской государственности, в том числе восстановлению поста главы административного аппарата - вазира. Со 2-й половины 8 века участились народные выступления, направленные, прежде всего против роста податного бремени. Под влиянием хуррамитов в 1-й половине 9 века на севере и северо-западе Ирана вспыхнуло Бабека восстание, произошли крестьянские волнения в Табаристане (839) и других местах. В связи с возвышением во 2-й половине 9 века в Халифате гулямов иранскую знать на высших государственных постах постепенно вытеснили представители тюркских народностей.

В 9 - 1-й половине 11 века по мере распада Халифата на территории Ирана возникали полунезависимые наследственные наместничества (эмираты) во главе с иранскими династиями - в Систане (Сиджистане) (Саффариды, 867 - между 900 и 908), в Хорасане (Тахириды, 821-873; Саффариды, 873-900) и других регионах. В 900 году Хорасан и весь Восточный Иран вошли в состав государства Саманидов. В 1-й половине 10 века в Западном Иране и Ираке сложилось государство иранской династии Буидов, которые, захватив в 945 году Багдад, положили конец правлению в Халифате Аббасидов. Возрождая древнеиранские властные традиции, буидский правитель Азуд ад-Доуле (правил в 949-983) принял титул шахиншаха.

В 9-11 веках происходил экономический и культурный подъём иранских земель. Росли и развивались города; население крупных центров (Нишапура, Исфахана, Хамадана) превысило 100 тысяч человек, активизировалась транзитная торговля. Проводились широкомасштабные работы по развитию системы орошения, строились системы подземных каналов (кяризов). Наряду с традиционными продовольственными культурами (ячмень, пшеница, рис) стали возделываться технические культуры (хлопчатник, лён, красильные растения). Значительно увеличилось ремесленное производство, главным образом текстильное. Важную роль в экономике Ирана продолжали играть кочевые и полукочевые племена иранцев, а в юго-западных районах - арабов. Экономический подъём сопровождался расцветом культуры. Иранское Средневековье дало миру великих математиков, астрономов, медиков, философов, историков, географов (Бируни, Ибн Сина, ат-Табари, аль-Истахри, Бейхаки и др.), внёсших значительный вклад в мировую науку. Небывалого расцвета в 9-11 веках достигла иранская поэзия на дари-фарси, примером которой служит творчество Дакики, Фирдоуси и других авторов. Архитектура средневекового Ирана впитала традиции как Византии и Сирии (главным образом в Северном Иране в 8-10 веках), так и сасанидской эпохи.

После распада в 999 году державы Саманидов Восточный Иран был присоединён к государству Газневидов. В 1040 году в сражении при Данденакане Газневиды потерпели поражение от сельджуков - одной из группировок тюркский племён огузов - и были вынуждены уступить им Южный и Западный Хорасан, Гурган, Северный Афганистан. В 1042-62 сельджуки покорили Табаристан, Персидский Ирак, Лурестан (Луристан), Хузестан, Керман, Фарс и сопредельные земли. Под их властью в итоге оказался почти весь Западный, Центральный и Юго-Восточный Иран. При султанах-Сельджукидах иранская чиновная верхушка, выступавшая за сильное централизованное государство, противостояла огузской военной знати, стремившейся разделить покорённые территории на удельные владения. В конце 11 – начале 12 веков государство Сельджукидов вступило в полосу междоусобиц и распалось на ряд султанатов, внутри которых сложились княжества сильных вассалов - атабеков. В 1118 году Хорасан стал политическим центром (дар аль-мульк) Восточносельджукского султаната, в который входили также Балх, Гурган, Мазендеран, Табаристан и Рей (в вассальной зависимости от него находились Хорезм, Гур, Систан и Газнийский султанат). В 1160-х годах Восточносельджукский султанат распался на мелкие владения; к концу 12 века почти все они были захвачены хорезмшахом Текешем (1172-1200). В горах Эльбурса и Кухистана в 1090 году возникло государство исмаилитов с центром в Аламуте.

В 1220 году в Иран вторглись монголы. К 1221 году они взяли города Наса и Нишапур на территории Хорасана, а в 1230-40-х годах покорили большую часть иранских земель. В 1256 Хулагу-хан разгромил государство исмаилитов, а затем захватил Западный Иран. Монгольское завоевание нанесло серьёзный ущерб экономике и культуре Ирана, так как сопровождалось разграблением и уничтожением многих городов, разорением крупных сельскохозяйственных районов, массовой гибелью населения. Монголы ввели систему тяжелейших налогов и повинностей, а крестьян прикрепили к земле.

В середине 13-14 века Иран входил в состав монгольского улуса ильханов из династии Хулагуидов. Ильхан Газан-хан принял ислам, сблизился с иранской знатью, при помощи своего вазира Рашид-ад-Дина провёл ряд реформ, способствовавших некоторому хозяйственному подъёму. Широкое распространение земельного условного пожалования (смотри Икта), превратившегося в наследственное владение, упадок городов и товарного производства, ослабление экономических связей между областями подорвали государство Хулагуидов.

В 1330-х годах после неудачных войн с Мамлюкским султанатом, Золотой Ордой, Чагатаидами держава ильханов распалась, на её территории образовалось несколько государств, в которых правили самостоятельные династии: в Азербайджане - Чобаниды, в Арабском Ираке - Джелаириды, в 1350-х годах сместившие Чобанидов, в Восточном Хорасане - Курты, в Южном и Центральном Иране - Музаффариды. В 14 веке в этих государствах получил широкое распространение вид феода - союргаль, а также институт тарханов-землевладельцев, пользовавшихся, помимо иммунитета, личными привилегиями. Господство тюрко-монгольских династий вызывало многочисленные восстания, проходившие под идеологической оболочкой мусульманского сектантства. Наиболее значительными были восстание сербедаров в Хорасане в 1330-80-х годах и Сеидов движение в Мазендеране и Гиляне в 1350-90-х годах.

В 1380-93 годах государства на территории Ирана были покорены Тимуром. В борьбе за Иран Тимур столкнулся не только с местными владетелями, но и с золотоордынским ханом Тохтамышем, претендовавшим на Закавказье и североиранские земли. Эти территории (в особенности г. Тебриз) переходили из рук в руки и были сильно разорены. Тимур проводил политику передела земельной собственности, угона квалифицированных ремесленников, поселения тюркских (кыпчакских) кочевых племён в различных областях Ирана. В целом послемонгольская эпоха (14-16 века) была отмечена заметной тюркизацией ираноязычного населения Северного Ирана и сопредельных территорий.

После смерти Тимура (1405) Восточный Иран входил в состав владений Тимуридов, а в Западном Иране укрепилась власть туркменского племенного объединения Кара-Коюнлу (тюркские «Чёрные бараны»), вытесненного из прежних мест обитания войсками Тимура и завладевшего как частью Ирана (до пустыни Деште-Кевир), так и востоком Малой Азии, а также арабскими областями. В 1468 году ополчения Кара-Коюнлу были разгромлены войсками другого объединения туркменских племён - Ак-Коюнлу («Белые бараны»). Правитель Ак-Коюнлу - Узун-Хасан укрепился в Тебризе, однако был разгромлен Османами в битве при Терджане (1473) и утратил свои малоазиатские владения.

Иран в 16-19 веках. К концу 15 – началу 16 веков в обстановке удельной раздробленности и частых локальных войн мелкие владетели Северного и Западного Ирана (особенно Мазендерана и Гиляна) стали фактически самостоятельными. Усилились и позиции небольшого княжества Сефевидов в окрестностях г. Ардебиль; их главной опорой стали ополчения тюркских кочевых племён преимущественно из Малой Азии (кызылбаши). В 1499 году, воспользовавшись массовым недовольством и усобицами в государстве Ак-Коюнлу, кызылбаши во главе с Исмаилом I Сефевидом подняли восстание. В 1500-10 они нанесли поражение Ак-Коюнлу, на время подчинили Баку и Шемаху, завладели Ираном, Азербайджаном и Тебризом (ставшим первой столицей Сефевидов), Персидским Ираком, Фарсом, Хузестаном (Хузистан), Курдистаном, Гиляном, Мазендераном и Хорасаном, а также Арменией и Арабским Ираком. Завоёванные области были объединены в рамках Сефевидского государства, официальной религией которого стал шиизм. С 1514 года Сефевиды вели войны с Османской империей за Месопотамию, Курдистан и Закавказье. В 1548 столица их государства была перенесена в Казвин. В 1555 году Сефевиды потеряли Западную Армению и Арабский Ирак, перешедшие под власть Османов.

После подавления народных восстаний 1570-71, 1592 в Гиляне, 1571-73 в Тебризе, а также внутренних смут и междоусобиц шаху Аббасу I при помощи административной и прочих реформ удалось укрепить центральную власть Сефевидов. Борясь со своеволием кызылбашей, Аббас I опирался на иранскую землевладельческую и городскую знать, из которой набирал административный аппарат. Отмечался рост государственных земель (дивани), а также шахских земель (хассе). Сефевиды раздавали знати и служилым людям земли не в виде союргаля, а главным образом в виде тиуля (тийуля) - персонального, пожизненного пожалования без права административного иммунитета. На протяжении почти всего 17 века в стране наблюдался экономический подъём: увеличивалось сельскохозяйственное производство, строились оросительные сооружения, развивались торговля (особенно внешняя) и ремесло. В середине 17 века Иран воспринимался европейцами как одна из богатейших стран Азии, а его новая столица Исфахан (по оценкам европейских современников, его население в этот период составляло около 600 тысяч человек) - как один из самых благоустроенных городов мира. В начале 17 века Аббас I подчинил себе часть Армении, Азербайджан, Ширван и Восточную Грузию, Арабские Ирак с Багдадом и священными городами шиитов - Кербелой и Неджефом. Шахский двор поддерживал широкие внешние связи. В 1589 году начался регулярный обмен посольствами с Россией. Особым расположением Аббаса I пользовались англичане, с помощью которых он изгнал португальцев с острова Ормуз, контролировавшего вход в Персидский залив (1622).

После подавления народных восстаний 1570-71, 1592 в Гиляне, 1571-73 в Тебризе, а также внутренних смут и междоусобиц шаху Аббасу I при помощи административной и прочих реформ удалось укрепить центральную власть Сефевидов. Борясь со своеволием кызылбашей, Аббас I опирался на иранскую землевладельческую и городскую знать, из которой набирал административный аппарат. Отмечался рост государственных земель (дивани), а также шахских земель (хассе). Сефевиды раздавали знати и служилым людям земли не в виде союргаля, а главным образом в виде тиуля (тийуля) - персонального, пожизненного пожалования без права административного иммунитета. На протяжении почти всего 17 века в стране наблюдался экономический подъём: увеличивалось сельскохозяйственное производство, строились оросительные сооружения, развивались торговля (особенно внешняя) и ремесло. В середине 17 века Иран воспринимался европейцами как одна из богатейших стран Азии, а его новая столица Исфахан (по оценкам европейских современников, его население в этот период составляло около 600 тысяч человек) - как один из самых благоустроенных городов мира. В начале 17 века Аббас I подчинил себе часть Армении, Азербайджан, Ширван и Восточную Грузию, Арабские Ирак с Багдадом и священными городами шиитов - Кербелой и Неджефом. Шахский двор поддерживал широкие внешние связи. В 1589 году начался регулярный обмен посольствами с Россией. Особым расположением Аббаса I пользовались англичане, с помощью которых он изгнал португальцев с острова Ормуз, контролировавшего вход в Персидский залив (1622).

После смерти Аббаса I началось ослабление иранского государства. При шахе Сефи I (1629-42) Сефевиды потерпели поражение от Османов и были вынуждены уступить им Арабский Ирак. В начале 18 века на окраинах державы участились восстания покорённых народов - афганцев, туркмен, курдов, армян, грузин, азербайджанцев. В результате восстания афганских племён в 1709-22 возникли самостоятельные Кандагарское и Гератское княжества. 8.3.1722 афганцы разгромили иранское войско при Гульнабаде, а затем осадили и в октябре 1722 взяли Исфахан. Кратковременное господство афганских ханов в Иране сопровождалось разбоем и насилием. Воспользовавшись ситуацией, в 1723 году турки захватили Ереван и Тбилиси. Тогда же состоялся Персидский поход 1722-23 российской армии и флота под командованием Петра I в принадлежавшие Ирану Северный Азербайджан и Дагестан. В конце 1720-х - начале 1730-х годов полководцу последнего сефевидского правителя Тахмаспа II (1722-1732) Надир-хану (смотри Надир-шах), происходившему из кызылбашского племени афшар, удалось изгнать из страны афганцев и турок. В марте 1736 года на собрании высшей знати (курултае) в Муганской степи он был провозглашён шахом. В результате походов Надир-шаха в Индию (1737-39), Дагестан (1742) и войны против Османов (1743-46) границы иранского государства были значительно расширены. Однако сразу же после убийства Надир-шаха в 1747 году заговорщиками-ханами кызылбашских племён созданная им держава распалась на независимые ханства. На востоке образовалось Афганское государство, в состав которого вошёл и Восточный Хорасан с центром в Герате (Западный Хорасан с центром в Мешхеде остался за Ираном). В Центральном и Южном Иране сложилось государство во главе с Керим ханом Зендом. После его смерти в 1779 году развернулась борьба за власть между ханами зендов и кызылбашского племени каджаров. Победу в ней одержал Ага Мохаммед-хан Каджар.

Под властью Каджаров в конце 18 - начале 19 века произошло объединение Ирана. Однако страна, разорённая столетними усобицами и войнами, находилась в состоянии упадка. Ослабленный Иран стал объектом колониальной экспансии европейских держав. Стремление Великобритании и Франции закабалить Иран привело к установлению в Иране режима капитуляций и к подписанию им неравноправных договоров с Великобританией, Францией, Россией и другими европейскими державами, а также с США. Российская империя в ответ на экспедицию Ага Мохаммед-хана в Грузию предприняла Персидский поход 1796 года. Российская армия одержала победы над войском Каджаров в двух русско-персидских войнах. По Гюлистанскому миру 1813 года к России отошли обширные области Закавказья - Дагестан, Грузия, Мегрелия, Абхазия и ряд ханств (Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Кубинское, Бакинское, Ширванское, Дербентское и Талышское), а по Туркманчайскому миру 1828 - Нахичеванское и Эриванское ханства.

Под властью Каджаров в конце 18 - начале 19 века произошло объединение Ирана. Однако страна, разорённая столетними усобицами и войнами, находилась в состоянии упадка. Ослабленный Иран стал объектом колониальной экспансии европейских держав. Стремление Великобритании и Франции закабалить Иран привело к установлению в Иране режима капитуляций и к подписанию им неравноправных договоров с Великобританией, Францией, Россией и другими европейскими державами, а также с США. Российская империя в ответ на экспедицию Ага Мохаммед-хана в Грузию предприняла Персидский поход 1796 года. Российская армия одержала победы над войском Каджаров в двух русско-персидских войнах. По Гюлистанскому миру 1813 года к России отошли обширные области Закавказья - Дагестан, Грузия, Мегрелия, Абхазия и ряд ханств (Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Кубинское, Бакинское, Ширванское, Дербентское и Талышское), а по Туркманчайскому миру 1828 - Нахичеванское и Эриванское ханства.

В начале 19 века Иран оставался феодально-патриархальной аграрной страной. Производительность труда в сельском хозяйстве, сохранявшем в целом натуральный характер, была низкой. Существенную роль в общественной и экономической жизни Ирана играли кочевые и полукочевые племена. Центром хозяйственной и общественной жизни в городе оставался базар. С 1830-х годов в Иране стало заметным влияние иностранного капитала. Возросла товарность сельского хозяйства, в ряде регионов началось производство экспортных культур (хлопчатник, табак и пр.). Усиление экономической зависимости Ирана и его постепенное превращение в рынок сбыта европейских товаров приводили к перекосам в отлаженной веками системе иранского хозяйства, размывали освящённые исламом традиции общественных отношений. Всё это вело к обострению социальных противоречий и росту недовольства низов иранского общества, что проявилось в Бабидских восстаниях 1848-52 годов.

Внутриполитическое положение Ирана в 19 веке оставалось сложным. Для подавления сепаратистских устремлений правителей провинций и предводителей окраинных курдских, туркменских, арабских и других племён шахское правительство нередко прибегало к военной силе, играло на межплеменных противоречиях. Значительное внимание Каджары уделяли поддержанию хороших отношений с влиятельными мусульманскими духовными лицами (улемами), в руках которых сосредоточивались судебная власть, народное образование и которые играли огромную роль в общественно-политической жизни страны. Поддерживая централизацию власти при Каджарах, шиитские духовные лица, однако, выступали против модернизации Ирана и введения европейских новшеств. Преодолевая сопротивление духовенства, иранские правительства при Наср-эд-Дин-шахе провели ряд важных реформ. Преобразования мирзы Таги-хана Ферахани (смотри Эмир Незам) позволили сократить государственный аппарат, пресечь злоупотребления при сборе налогов, упорядочить правила служебного землепользования и комплектования армии, защитить продукцию иранских ремесленников от конкуренции иностранных товаров. При мирзе Таги-хане Ферахани в Иране начали строиться фабрики, были ликвидированы внутренние таможни, основан ряд светских учебных заведений, стали издаваться газеты. Реформы мирзы Хусейн-хана (1870-80) позволили повысить боеспособность иранской армии, ограничить произвол властей и коррупцию в государственном аппарате.

В последней трети 19 - начале 20 века Иран всё более втягивался в международный рынок и превращался в полуколонию европейских держав. Его главные экономические партнёры - Великобритания и Россия - получили ряд телеграфных, автодорожных, железнодорожных и других концессий. На севере Ирана преобладал российский капитал, на юге - британский. В 1901 году британские предприниматели получили концессию на разработку иранской нефти; в 1909 была основана Англо-персидская нефтяная компания (АПНК; с 1935 Англо-иранская нефтяная компания, АИНК). Над таможнями и финансовым ведомством Ирана был установлен контроль иностранных советников. В Иране были основаны британский Шахиншахский банк (1889), выполнявший функции государственного банка, и российский Учётно-ссудный банк (1890), ставший главным посредником в российско-иранской торговле. На тяжёлых для Ирана условиях были получены британские (1892) и российские (1900, 1902) займы. К началу 20 века доля России во внешней торговле Ирана достигла 57%, в то время как доля Великобритании (с Британской Индией) - 22%. Экспорт из Ирана в Российскую империю превышал импорт более чем на треть, тогда как экспорт иранских товаров в Великобританию составлял лишь 1/5 от британского импорта. Существенную роль в обеспечении российского влияния в Иране играла персидская казачья бригада, сформированная в 1879 году и являвшаяся самой боеспособной единицей вооруженных сил Ирана. К началу 20 века она насчитывала около 3,5 тысяч казаков, в ней служили 40-50 российских и свыше 200 иранских офицеров (как правило, родственников шаха). По уставу, бригаду возглавлял шах, но на деле в мирное время она подчинялась военному министру России, а в военное время - штабу Кавказского округа.

С конца 19 века в условиях усилившегося иностранного проникновения в Иран начался рост национального самосознания. В среде иранской интеллигенции зародились идеи национализма, видными представителями которого были Мальком-хан, Зейн-оль-Абедин Мерагеи, Ага-хан Кермани и др. Среди представителей иранской диаспоры за рубежом возникли антиправительственные тайные общества (в Лондоне и Стамбуле), выдвигавшие требования либерализации политического строя Ирана.

С конца 19 века в условиях усилившегося иностранного проникновения в Иран начался рост национального самосознания. В среде иранской интеллигенции зародились идеи национализма, видными представителями которого были Мальком-хан, Зейн-оль-Абедин Мерагеи, Ага-хан Кермани и др. Среди представителей иранской диаспоры за рубежом возникли антиправительственные тайные общества (в Лондоне и Стамбуле), выдвигавшие требования либерализации политического строя Ирана.

Иран в 20 - начале 21 века. Обострение противоречий в иранском обществе и подъём движения против колониального порабощения страны подготовили почву для Иранской революции 1905-11, в ходе которой была провозглашена конституция, созван парламент (меджлис), отменён ряд средневековых привилегий землевладельческой аристократии. В годы революции возникли новые формы политических объединений населения Ирана: анджоманы (революционные организации), отряды федаев (борцов за веру) и союзы моджахедов.

Великобритания и Россия выступили против установления в Иране конституционного режима. В 1907 они заключили соглашение о разделе Ирана на британскую и российскую зоны влияния (юг и север Ирана соответственно) и нейтральную зону (центральная часть страны), а затем ввели на его территорию войска для подавления революционного движения. Поражение Иранской революции способствовало дальнейшему усилению зависимости Каджаров от Великобритании и России.

Во время 1-й мировой войны территория Ирана, объявившего о своём нейтралитете (1.11.1914), стала ареной боевых действий. Север Ирана был занят российскими войсками, действовавшими против османской армии. Англичане использовали южные районы Ирана как опорную базу при оккупации османского Ирака. На севере, западе и юге Ирана развернулось движение против засилья европейских держав, особенно сильное в Гиляне, где с 1912 года действовали партизанские отряды дженгелийцев. Происходили антибританские выступления племён на юге страны.

С 1918 года под влиянием Октябрьской революции 1917 года в России национально-освободительное и демократическое движение в Иране испытало новый подъём. Советское правительство аннулировало все договоры и соглашения, заключённые с Иранским правительством Российской империи, и к 23.3.1918 вывело российские войска с иранской территории. Для подавления национально-освободительного движения в Иране, установления полного контроля над страной и превращения её в плацдарм для интервенции против Советской России британские войска в 1918 году оккупировали весь Иран. Созданное 6.8.1918 под контролем англичан правительство Восуг од-Доуле (находилось у власти до 25.6.1920) проводило в отношении Советской России недружественную политику. При его попустительстве 3.11.1918 была разгромлена советская миссия в Тегеране, а в августе 1919 убит советский полпред И. О. Коломийцев. Англичане навязали иранскому правительству тайное соглашение (9.8.1919), фактически превращавшее Иран в британский протекторат. Оккупация Ирана и пробританская позиция Восуг од-Доуле способствовали ещё большему обострению обстановки в стране, особенно в Иране, Азербайджане, Гиляне, Мазендеране и Хорасане.

21.2.1921 части персидских казаков под командованием Реза-хана совершили государственный переворот. Новое правительство во главе с Сеидом Зия-эд-Дином Табатабаи (Реза-хан занял в нём пост военного министра) стремилось не допустить развития демократического движения. В то же время под давлением общественности оно было вынуждено объявить об аннулировании ирано-британского соглашения 1919 года. 26.2.1921 иранское правительство подписало с РСФСР договор - первый равноправный договор, заключённый Ираном после вековой политики капитуляций, имевший большое значение для укрепления независимости страны.

21.2.1921 части персидских казаков под командованием Реза-хана совершили государственный переворот. Новое правительство во главе с Сеидом Зия-эд-Дином Табатабаи (Реза-хан занял в нём пост военного министра) стремилось не допустить развития демократического движения. В то же время под давлением общественности оно было вынуждено объявить об аннулировании ирано-британского соглашения 1919 года. 26.2.1921 иранское правительство подписало с РСФСР договор - первый равноправный договор, заключённый Ираном после вековой политики капитуляций, имевший большое значение для укрепления независимости страны.

В начале 1920-х годов Реза-хан провёл реорганизацию иранской армии и начал жестоко подавлять сепаратистские устремления в стране. Были разгромлены либо разоружены отряды многих ханов, часть ханов репрессирована. Одновременно Реза-хан беспощадно расправился с антиправительственными выступлениями крестьян и городских низов в Гиляне и Хорасане. Укрепив свои личные позиции, Реза-хан в октябре 1923 года возглавил правительство и вынудил Ахмед-шаха Каджара выехать за границу. 31.10.1925 меджлис объявил Каджарскую династию низложенной. 12.12.1925 Учредительное собрание Ирана провозгласило Реза-хана новым шахом под именем Резашах Пехлеви.

В годы правления Реза-шаха были предприняты шаги по укреплению и модернизации экономики Ирана. За счёт средств казны получили значительное развитие металлургическая, химическая промышленность, производство цемента, сахара. Частным инвесторам предоставлялись налоговые льготы. Были приняты законы и постановления, которые заменили устаревшие правовые акты и способствовали развитию рыночных отношений (закон 1930 года о запрете насильственных захватов земли, закон 1934 о продаже государственных земель и др.), проведена судебная реформа (1927-28), введён в действие новый гражданский кодекс (1929). В целях усиления централизации страны и укрепления контроля над окраинными районами осуществлялась программа развития транспортной инфраструктуры, прежде всего строительства железных дорог, центральное место в которой отводилось сооружению Трансиранской железной дороги, соединившей побережье Персидского залива с прикаспийскими провинциями. При Реза-шахе крупные средства (в среднем ежегодно 35,5% расходной части государственного бюджета) выделялись на содержание иранской армии, которая стала формироваться на основе всеобщей воинской повинности. В 1930-х годах была проведена реформа сферы образования, получили развитие светские школы и высшие учебные заведения. Были изданы декреты о снятии чадры (1935), реформе традиционной иранской одежды и др.

Однако старые черты общественной жизни в Иране в период правления Реза-шаха во многом сохранялись. В деревне по-прежнему существовал полуфеодальный уклад. Права многочисленных этнических меньшинств игнорировались, преследовались как сепаратистские устремления, так и любые проявления оппозиционности. Шахский режим приобрёл черты военно-бюрократической диктатуры. Её идеологией стал иранский национализм (пехлевизм), основанный на обращении к имперским ценностям древнего Ирана и культе личности Реза-шаха. Участившиеся в период мирового экономического кризиса 1929-33 выступления крестьян, племён и забастовки рабочих подавлялись вооруженной силой.

Внешняя политика Реза-шаха была направлена на обеспечение условий для независимого развития страны. В 1920-х годах Иран проводил курс на развитие добрососедских отношений с СССР, в 1927 был подписан советско-иранский договор о гарантии и нейтралитете. Но в 1930-х годах иранское правительство стало отходить от политики дружественных отношений с СССР. Началось проникновение в Иран нацистской Германии, которая прилагала активные усилия для превращения этой страны в стратегический плацдарм на Среднем Востоке, с которого германская армия могла бы угрожать южным районам СССР и британским владениям в Южной и Западной Азии. После нападения на СССР Германия усилила подрывную деятельность в Иране. Учитывая складывавшееся положение, советское правительство было вынуждено (на основе советско- иранского договора 1921) 25.8.1941 временно ввести на территорию Ирана (в Иранский Азербайджан, Гилян, Мазендеран, Хорас) свои войска; одновременно в юго-западные районы Ирана вступили британские войска. Попытки иранской армии оказать сопротивление союзникам были быстро сломлены. 16.9.1941 Реза-шах отрёкся от престола в пользу своего сына Мохаммеда Реза Пехлеви и был выслан в Южно-Африканский Союз под надзор британских властей.

29.1.1942 между СССР, Великобританией и Ираном был подписан договор о союзе. СССР и Великобритания обязались защищать Иран от агрессии любой державы. Иран в свою очередь обязался сотрудничать с союзными государствами, в частности предоставить им право использования коммуникаций и контроля над ними. В конце 1942 года в Иране был введён 30-тысячный корпус американских войск для охраны транспортных путей, особенно Трансиранской железной дороги, служившей для переброски военных грузов из Персидского залива на Кавказ. США направили также советников в иранскую армию, жандармерию и полицию. В 1943 в Иран прибыла американская финансовая и экономическая миссия во главе с А. Ч. Мильспо. 9.9.1943 Иран объявил войну Германии, но в военных действиях не участвовал. В Декларации трёх держав об Иране, принятой на Тегеранской конференции 1943, правительства СССР, Великобритании и США заявили о согласии оказывать Ирану всевозможную экономическую помощь и подтвердили желание сохранить полную независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Ирана. Несмотря на трудности военного времени, СССР оказывал большую помощь Ирану, поставляя промышленные товары и продовольствие.

В годы войны обстановка в Иране обострилась. В политическую жизнь страны вернулись ранее репрессированные Реза-шахом племенные ханы, что привело к «рефеодализации» ряда иранских областей, самовольному вооружению племён и усилению их сепаратизма. С восстановлением конституционных свобод после отречения Реза-шаха возобновили свою деятельность политические партии. В демократическом движении Ирана наиболее авторитетной была Народная партия Ирана (Гуде), основанная в 1941 иранскими марксистами, входившими ранее в Иранскую коммунистическую партию (создана в 1920 году). Но демократическое движение в Иране оставалось слабым и маловлиятельным. Как иранское крестьянство, так и неимущие слои города были этнически и конфессионально разобщены, придерживались традиционных патриархально-общинных ценностей. Торгово-ремесленный люд «базара» (традиционных рыночных кварталов) по-прежнему был оплотом влияния шиитского духовенства. Национальные движения азербайджанцев, курдов, арабов и других меньшинств отстаивали свои интересы разрозненно и часто были враждебны друг другу. Эти обстоятельства предопределили узость социальной базы демократического движения в Иране. В условиях противостояния различных политических группировок хозяевами положения чувствовали себя крупные землевладельцы, шахская бюрократия, влиятельные шиитские улемы и консервативное в своей основной массе офицерство.

Присутствие советских войск на территории Ирана в годы войны оказывало сдерживающее влияние на иранские власти, что позволило Народной партии и другим левым силам укрепить свои позиции на севере страны. В 1945 в Иранском Азербайджане развернулось, оппозиционное шаху, движение за национальную автономию; население этой области избрало в декабре 1945 года провинциальный меджлис, который образовал автономное правительство. В северных районах Иранского Курдистана возникло курдское национально-демократическое движение с центром в Мехабаде. По окончании вывода советских войск из Ирана (9.5.1946) правительство Кавамы эс-Салтане при поддержке племенной знати разгромило органы власти, созданные в северных провинциях.

В 1948 году в Иране начались активные выступления за национализацию АИНК. Этот лозунг поддерживали как демократические силы, так и лидеры шиитского духовенства. В целях разгрома демократического движения власти организовали провокационное покушение на шаха (4.2.1949), после чего были запрещены Народная партия и ряд других организаций, закрыты оппозиционные газеты, проведены массовые аресты. Однако действия властей не принесли ожидаемого результата. В 1950 – начале 1951 года движение против АИНК усилилось; массовые митинги и демонстрации проходили под лозунгами аннулирования договора о концессии АИНК, национализации её собственности и собственности других иностранных фирм, отмены запрета демократических организаций и прессы. Движение за национализацию нефтяной промышленности возглавил созданный в 1949 году Национальный фронт во главе с М. Мосаддыком. 15.3.1951 меджлис принял закон о национализации АИНК. 29.4.1951 было сформировано правительство во главе с Мосаддыком. Великобритания и США безуспешно попытались оказать нажим на него с целью побудить отказаться от проведения в жизнь закона о национализации. В октябре 1951 все британские специалисты были удалены с нефтепромыслов и нефтеперегонных заводов. После провала попытки сместить Мосаддыка с поста главы правительства (июль 1952), предпринятой правыми силами Ирана при поддержке Лондона, 22.10.1952 Тегеран разорвал дипломатические отношения с Великобританией. В ответ на действия правительства Мосаддыка западные державы начали бойкот иранской нефти, что привело к ухудшению экономического положения Ирана. 19.8.1953 шахский двор произвёл государственный переворот. Мосаддык был отстранён от власти и приговорён к тюремному заключению. Правительство Ирана возглавил генерал Ф. Захеди.

В декабре 1953 года новое иранское правительство восстановило дипломатические отношения с Великобританией. В сентябре 1954 подписало соглашение с Международным нефтяным консорциумом (МНК), в котором по 40% акций принадлежало группе американских нефтяных компаний и бывший АИНК (в 1954 переименована в «British Petroleum Со Ltd.»). В распоряжение МНК на 40 лет передавались нефтяные месторождения в южных районах Ирана. Расширилось военно-политическое сотрудничество Ирана с западными державами. В октябре Иран вступил в Багдадский пакт 1955, действовавший под эгидой Великобритании и США, в 1959 году заключил двустороннее военное соглашение с США. В вооруженных силах и ведомствах страны начали работать несколько тысяч американских и других иностранных советников, консультантов и экспертов.

После переворота 1953 года позиции шахской власти заметно укрепились. Все политические партии были фактически запрещены, демократические свободы ликвидированы. В 1957 году была учреждена Организация безопасности и информации (САВАК) - широко разветвлённая служба политического сыска и главный инструмент внутренней политики шахского режима. Иранская армия подверглась чистке, из неё были удалены сторонники Народной партии и Национального фронта. Непрерывно росли военные расходы, поглощавшие до 60% расходной части государственного бюджета. Стремясь пополнить казну, иранское правительство стало активно прибегать к иностранным займам (к началу 1961 года их сумма достигла почти 700 миллионов долларов), подписало новые соглашения о нефти с иностранными компаниями. Ухудшение экономической ситуации привело к резкому росту стоимости жизни (к началу 1960-х годов она увеличилась в 16 раз по сравнению с 1936). Значительно сократилось сельскохозяйственное производство. Для обеспечения населения продовольствием правительство было вынуждено ежегодно ввозить большое количество пшеницы и других продуктов питания.